au sommaire

- À lire aussi

Historique

Le volcanvolcan du Grimsvötn est situé au centre du glacierglacier Vatnajökull dont la superficie est de 8 300 km2, ce qui équivaut à la surface totale de tous les glaciers d'Europe réunis, et supérieure à la surface de la Corse ; il a une épaisseur de 1000 m. Le Grimsvötn est un volcan des plus actifs d'Islande. Il se compose d'une caldeiracaldeira et d'un lac sous-glaciaire alimenté grâce à la fonte de la glace (chaleur géothermique). Des éruptions se sont produites en 1983, 1996 et 1998. Mais il faut remonter à 1934 pour retrouver une éruption déclenchée par un phénomène de décompression comme celle de novembre 2004.

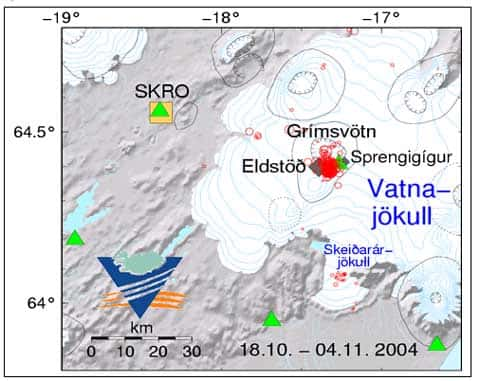

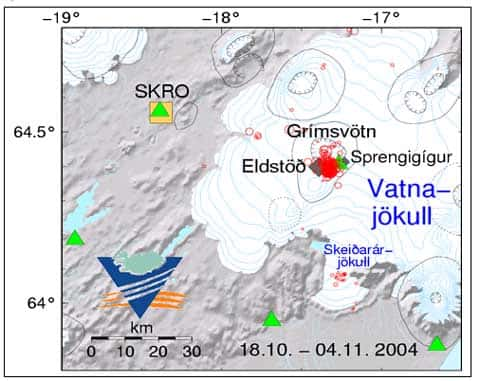

Les mesures de G.P.S. ont décelé un soulèvement de 5 à 10cm , en 1 an, dans le centre de la caldeira. L'activité sismique avait augmenté en mai 2003. En octobre 2004, on notait une augmentation des tremblements de terretremblements de terre.

La fonte naturelle de la glace, surtout l'été, alimente lacs et torrentstorrents sous-glaciaires.

Mais lorsqu'un volcan est proche de sa réactivationréactivation par un apport de magmamagma (ce qui était le cas) la géothermiegéothermie active la fonte de la calotte glaciairecalotte glaciaire ; l'air chaud dégagé par le cratère monte au point le plus haut, sous le glacier, en perce la glace et libère la pression accumulée.

L'écoulement accru du débordement du lac laissait présager une inondationinondation imminente en particulier dans le volcan.

C'est la libération de la pression sous-glaciaire et le débordement du lac, dans le volcan, qui ont participé au déclenchement de l'éruption ; en effet, la pression interne dans la chambre magmatiquechambre magmatique, peu profonde, était très importante à cause d'un apport, faible mais continu, de magma depuis la dernière éruption de 1998.

Le 1er novembre 2004, aux environs de 22 H 00, l'éruption commence à l'intérieur de la caldeira du Grimsvötn, au-dessous de la calotte de glace et se créé un passage dans la couche de glace en une heure. Le survolsurvol en avion confirme qu'une éruption phréato-magmatique est imminente. Le panache extérieur a été détecté par les radars vers minuit.

Une série intense de tremblements de terre commence vers 19h00, suivie par des trémors Les trémors sont des événements sismiques caractéristiques, très proches les uns des autres dans le temps, qui se succèdent pendant des périodes courtes de une à deux minutes, de magnitude faible mais saturant les sismographes voisins. Ils témoignent d'ébranlements proches de la surface et, plus particulièrement, de la montée du magma dans la cheminéecheminée d'alimentation. La détection des trémors, qui précèdent en général de peu l'éruption, est particulièrement utile en matièrematière de prévision. (J.M. Bardintzeff)

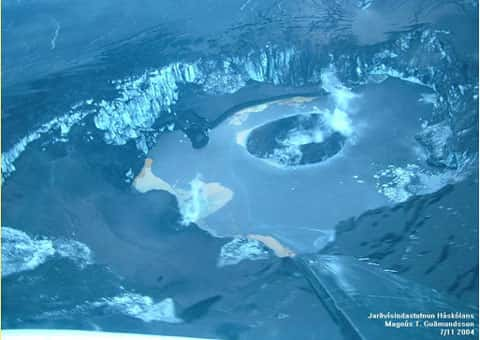

- Le 2 novembre : la fissure orientée est-ouest atteint maintenant 1 km de large. L'épaisseur de glace, le long de cette fissure, est évaluée à 200 m (avant l'éruption). Au moment de l'éruption, la colonne de gazgaz atteint près de 13 km de haut. Douze heures après, le panache dépasse les 8 km de hauteur et les cendres sont expulsées à environ 150 km de distance.

- Le 3 novembre : l'éruption a dégagé un « cratère » dans la calotte glaciaire de 1 km de diamètre. Le panache oscille de 8 à 13/14 km. Des éclairséclairs - très importants - sont visibles dans le panache. Les cendres sont retombées sur l'Atlantique nord et la Scandinavie.

- Le 4 novembre 2004 : les fermiers d'Islande du Nord ont été obligés d'abriter leurs troupeaux pour les protéger du fluorfluor soluble contenu dans les cendres.

- Le 5 novembre : l'intensité se stabilise. Des explosions phréato-magmatiques se sont encore produites, projetant à 1 km de hauteur des cendres et des fragments de glace.

- Le 6 novembre : l'éruption était considérée comme terminée, seuls des panaches de gaz et de vapeur d'eau continuaient à s'élever dans le ciel.