au sommaire

Le calcairecalcaire est de nos jours une roche presque exclusivement d'origine biogénique, c'est-à-dire qu'elle est fabriquée par des êtres vivants : alguesalgues, mollusquesmollusques, etc. Il existe quelques variétés - confidentielles au niveau de la planète - de calcaire précipité.

Mais il a été dissous avant, à partir de calcaire biogénique, c'est le cas pour les calcaires de grottes. Il y a, sans doute, des calcaires d'origine strictement chimique avant l'apparition de la vie puisque le calcium et le gaz carboniquegaz carbonique existaient... et dans les eaux saturées autour d'une petite particule qui peut servir de germegerme.

Seule source de calcaire igné connue à ce jour : une lave appelée carbonatite

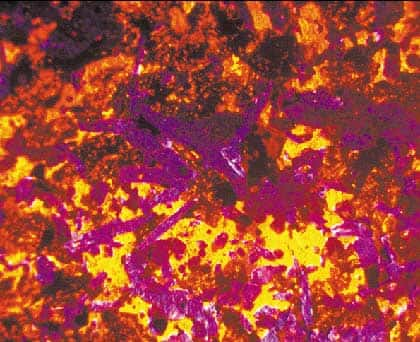

La cathodoluminescence est la lumière qu'émet un cristal soumis au bombardement d'un faisceau d'électrons. Elle résulte de l'excitation des éléments traces présents dans le cristal. Mn et Cu, par exemple, activent la cathodoluminescence, le fer l'inhibe par exemple. La cathodoluminescence d'un minéralminéral s'observe en lame mince sous un microscope optiquemicroscope optique ou en MEBMEB. Elle se caractérise par son spectre lumineux. Elle dépend des concentrations en éléments traces et de leur environnement électronique dans le cristal. Elle révèle souvent des zonations de croissance liées à de très faibles variations de teneur en éléments traces dans des minérauxminéraux, comme la calcitecalcite par exemple. Elle permet de distinguer des minéraux dont les propriétés optiques sont très proches mais dont les couleurscouleurs de cathodoluminescence sont très différentes dans les carbonates.

Les carbonatitescarbonatites (une centaine d'affleurementsaffleurements dans le monde) sont principalement constituées de carbonates de calciumcarbonates de calcium (calcite), de calcium et de magnésiummagnésium (dolomite) ou de fer et de magnésium (sidéro-magnésite). Seules les laves du Lengai (Tanzanie, le seul volcanvolcan à émettre actuellement des carbonatites) sont constituées de carbonate de sodiumsodium. Ces carbonates sont accompagnés de minéraux accessoires : des silicatessilicates de type mica brun (phlogopites) ou des phosphatesphosphates (apatites). Elles sont assez souvent riches en terres raresterres rares (niobiumniobium, tantaletantale...) et peuvent servir de mineraisminerais pour ces métauxmétaux rares.

Le calcaire peut naturellement, comme toutes les roches, subir un métamorphismemétamorphisme (augmentation de pressionpression et de température qui transforme la roche) : on obtient alors du marbremarbre (voir, ci-dessous, le paragraphe sur le marbre).

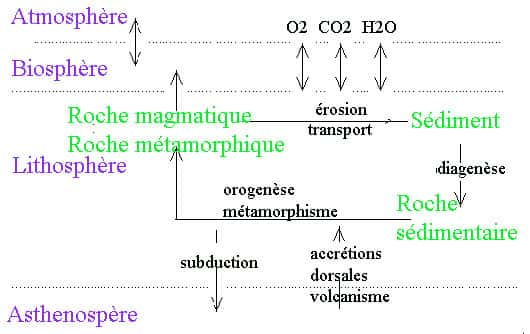

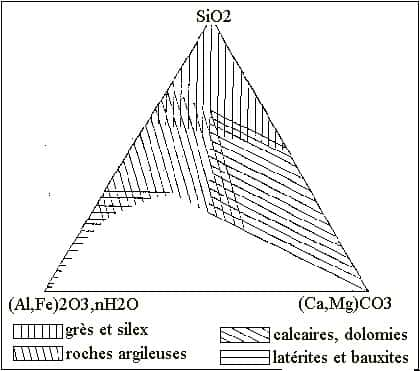

Il y a différents types de roches sédimentairesroches sédimentaires, selon le matériaumatériau présent. Voici un diagramme donnant schématiquement la composition des différentes roches sédimentaires.

La sédimentation carbonatée

Les sédimentssédiments littoraux des régions de basses latitudeslatitudes sont à dominance carbonatée. La raison en est le faible apport de silicesilice venant du continent et surtout l'intensité de la production de carbonates d'origine biologique. Sous ces latitudes, les organismes marins côtiers prolifèrent et précipitent l'ionion calcium prélevé de l'eau de mer sous forme de carbonate qui s'accumule puisque moins soluble dans les eaux chaudes. Le bilan du calcium en solution dans l'eau de mer reste plus ou moins équilibré : les fleuves apportent des ions calcium issus de l'altération continentale, une partie des carbonates marins est dissoute en eau froide.

La précipitation biologique de carbonate de calcium se fait principalement de quatre façons :

- des animaux fixés fixent le calcium dans leur squelette et édifient des constructionsconstructions carbonatées (bioconstructions) : c'est le cas des coraux par exemple (voir chapitre : le calcaire et la vie) ;

- des animaux benthiquesbenthiques fabriquent des coquilles ou tests calcaires qui sont transportés, brisés et accumulés après leur mort, par exemple : mollusques littoraux, oursinsoursins... ;

- des micro-organismesmicro-organismes et organismes planctoniques accumulent le carbonate de calcium dans leur test ou leur coquille qui tombent sur le fond après la mort : exemple des foraminifèresforaminifères planctoniques, des coccolithophoridés (à l'origine de la craiecraie, voir ci-dessous). Leur contribution devient prépondérante en haute mer ;

- des algues et des cyanobactériescyanobactéries (ou algues bleues) précipitent le carbonate autour de leur thalle et agglomèrent les particules calcaires pour former des constructions appelées stromatolitesstromatolites.

Il existe également une précipitation purement chimique du carbonate autour de particules en suspension (formation des oolithes).

Enfin, les sédiments carbonatés peuvent provenir du remaniement par les vaguesvagues de roches calcaires pré-existantes. Le carbonate de calcium est sous forme d'aragonitearagonite, de calcite, de calcite magnésienne et de dolomite.

Profondeur de compensation CCD

Les deux grands bassins français, le bassin de Paris et le bassin d'Aquitaine sont constitués de dépôts calcaires qui se sont formés au cours de millions d'années et par leur propre poids ont participé à la subsidencesubsidence de ces bassins. Les couches ont donc pu continuer à se déposer pendant tout ce temps sans que la profondeur devienne trop grande. En effet si la profondeur augmente trop, il arrive un moment où le calcaire ne se dépose plus. La dissolution du calcaire augmente avec la profondeur : ce phénomène est dû à la teneur en CO2 qui est grande à basse température et sous pression. Au-delà d'une certaine profondeur, tous les débris carbonatés sont dissous et le sédiment ne contient pas de carbonates : cette limite est la profondeur de compensation des carbonatesprofondeur de compensation des carbonates ou CCD (Carbonate Compensation Depth). Cette limite est située vers -5.000 mètres dans l'Atlantique. Elle est moins profonde dans les hautes latitudes où l'eau est plus froide. Voir aussi, à ce sujet, notre dossier sur la silice.

Lithification du sédiment

La majeure partie des roches carbonatéesroches carbonatées des séries géologiques provient de la lithificationlithification de sédiments carbonatés littoraux. La diagénèse des sédiments carbonatés commence très précocement. Elle comprend deux aspects principaux : la cimentation et la transformation isochimique des éléments ou néomorphisme. Des changements de composition chimique conduisent à la dolomitisation de la roche. La cimentation diffère selon la zone littorale considérée. Les ciments d'eau douceeau douce sont souvent constitués de calcite sparitique peu magnésienne alors que les cimentsciments marins sont le plus souvent micritiquesmicritiques et très magnésiens ou formés d'aragonite aciculaire.

Dans la zone supratidale et le domaine continental, les pores du sédiment sont remplis alternativement d'eau douce ou d'airair. Le carbonate précipite dans les vides sous forme de ciment gravitaire (ou stalactitique) à la face inférieure des grains et se cimente en ménisque entre les grains. La précipitation se poursuit sous forme de calcite peu magnésienne en grands cristaux irréguliers. L'aragonite des débris d'organismes est dissoute ; le magnésium des grains en calcite magnésienne est lessivé.

En zone phréatiquephréatique, le ciment est d'abord « en frange » autour des grains ; la sparite remplit ensuite les vides.

En mer, dans la zone intertidalezone intertidale, les sables de plage sont cimentés par des cristaux aciculaires d'aragonite et de calcite magnésienne ; dans la zone subtidale, des cristaux aciculaires d'aragonite et des petits cristaux de calcite magnésienne remplissent les cavités des fragments calcaires d'organismes. Les grains sont rassemblés en agrégats.

En milieu plus profond, la calcite magnésienne microcristalline domine. Les phénomènes de cimentation continuent pendant l'enfouissement ; la calcite sparitique précipite dans les pores. Les cristaux changent de forme et de structure par recristallisationrecristallisation (néomorphisme) : remplacement aragonite/calcite, calcite fibreusefibreuse/calcite micritique, recristallisation... La transformation de calcite en dolomite plus stable peut apparaître précocement, peu après le dépôt, ou dans les derniers stades de la diagénèse.

Naturellement, dans le même temps, les coquilles et tests qui se trouvent dans le sédiment subissent eux aussi une lithification et se transforment en fossilesfossiles au cours du temps.

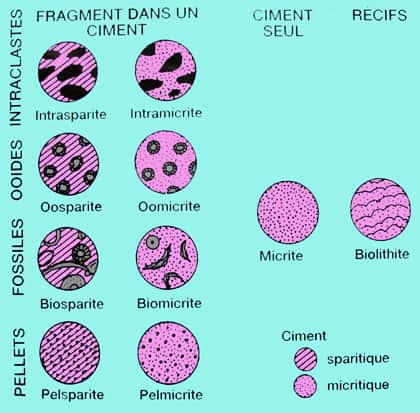

Pour classer les roches carbonatéesn nous suivrons la classification de Folk qui retient deux critères distinctifs :

- le ciment : soit micritique (grains 4μm ) ;

- les éléments figuréséléments figurés : débris (clastes), sphérules (ooïdes s'ils sont massifs et oolithes s'ils sont formés de couches concentriques) ou de pelotes fécales (pellets). Il peut s'agir de bioclastes, s'ils proviennent de fossiles ou d'intraclastes, s'ils proviennent de débris divers.

Attention pour les néophytes : ne pas confondre roches carbonatées, calcaires donc, et roches carbonées (pétrolepétrole, gaz et charbonscharbons) !

Un exemple de roche calcaire : la craie

Bien sûr, il y a beaucoup d'autres choix possibles : les calcaires à nummulitesnummulites (petites coquilles rondes, Col du Sanetsch, en Suisse, par exemple), les calcaires oolithiquesoolithiques de l'Oxfordien (Trouville, par exemple), le Lutécien de l'ère tertiaire, etc. mais il faut toujours choisir !

La craie, donc, est une roche calcaire, composée à plus de 90 % de CaCO3. C'est une roche biomicrite (calcaire à micro-organismes et à grain fin), friable et poreuse. La fraction non carbonatée très faible comporte du quartzquartz, des feldspathsfeldspaths, des micas, des minéraux lourdsminéraux lourds, de la glauconite, des argilesargiles (illite et montmorillonite). Le reste est fourni par des débris d'organismes consistant en :

- des éléments dissociés de coccolithophoridés, c'est-à-dire des algues microscopiques, unicellulaires, munies de flagellesflagelles et vivant dans le planctonplancton. Ces éléments dissociés de forme discoïdale sont appelés des coccolithes et représentent de 20 à 50 % de la craie. À cause de leur taille extrêmement petite, les coccolithes sont classés dans les nanofossiles (nano=10-9) ;

- des foraminifères planctoniques et benthiques ;

- quelques plus grosses coquilles (débris) comme des lamellibrancheslamellibranches par exemple.

La craie est constituée essentiellement par ces débris faiblement cimentés par de la calcite. Il subsiste des vides. Il est probable que la sédimentationsédimentation des coccolithes se soit faite par l'intermédiaire de boulettes fécales excrétées par des copépodes (petits crustacéscrustacés) ou par des Tuniciers. Le taux de sédimentation moyen pouvait atteindre 15 cm/1.000 ans. La profondeur de dépôt peut être estimée d'après le type de faunefaune. Les silex sont des accidentsaccidents siliceux formés à l'intérieur de la craie. (Voir, au sujet du silex le dossier sur la silice). La craie s'est déposée au cours du CrétacéCrétacé supérieur entre 90 et 65 Ma. À l'origine, la craie avait la consistance d'une boue qui, au cours des temps, s'est compactée en expulsant son eau et en se cimentant. La craie est une roche rare sur le globe et dans les temps géologiques bien qu'elle soit abondamment représentée dans la région du bassin de Paris.

En dehors du Bassin parisien, la craie est essentiellement cantonnée au nord-ouest de l'Europe formant des falaises remarquables (Kent, Sussex, île de Wight, Danemark...). La craie est une roche utile (voir chapitre sur utilisation du calcaire).

Le calcaire métamorphique : le marbre

Au pied des Alpes apuanes, entre les Apennins et la mer, Carrare doit sa renommée mondiale au marbre blanc qui la domine. Aujourd'hui, le marbre est transporté depuis les carrières par camions, sur de petites routes diablement glissantes quand il pleut, mais à l'époque des Romains et jusqu'à il y a à peine 30 ans, se pratiquait la lizzatura : les blocs de marbre, souvent de plusieurs tonnes, étaient descendus des montagnes grâce à l'habileté des carriers en tirant et en poussant tant bien que mal les blocs ficelés, et assurés par des cordes au sommet de la pente... à force d'hommes. Puis ils étaient tirés jusqu'à la côte, pour l'exportation, à l'aide de bœufs.

Le sciage de mine se faisait au câble d'acieracier et il fallait trois semaines pour débiter un bloc, alors que maintenant le sciage se fait au diamantdiamant, avec des machines qui entraînent la chaîne jour et nuit et il ne faut plus qu'un jour pour débiter le même bloc... mais si le travail est moins dur, il est plus stressant : comme les choses se font plus vite, il faut être plus attentif au risque qui est plus grand. Sans parler de la montagne qui de temps en temps fait des siennes et débite les blocs toute seule sans qu'on ne lui demande rien ! Et puis, les blocs sont ensuite transportés et traités dans de grandes usines automatisées... On gagne en efficacité, on perd en charmecharme, et il ne reste que quelques dizaines d'ouvriers...

D'autres gisementsgisements existent, par exemple, les marbres du Jura en France.

Le musée national du marbre de Belgique se trouve à Rance. En 1608 déjà, son marbre rouge - unique au monde par ses tonalités et le mystérieux universunivers de sa pâte - était connu au loin : « laquelle pierre, dit un texte de l'époque, est fort recherchée de toutes parts... ». Mais c'est à Versailles, dans la galerie des Glaces et du Louvre, dans la salle des Rubens, qu'il révèle le mieux son éclat et son miroitement incomparables.