au sommaire

- L'état cristallin, un des états caractéristiques de la matière

- La majorité des phases solides de substances pures sont cristallines

- Groupe de la calcite et de l'aragonite

- Série de la calcite

- Série de l'aragonite

- La calcite cristallise dans le système rhomboédrique

- L'aragonite, la forme orthorhombique du carbonate de calcium

- La dolomite : une espèce commune dans les roches sédimentaires

- À lire aussi

La cristallographiecristallographie est la science des cristaux, au sens large, elle étudie la formation, la croissance, la forme extérieure, la structure interne, et les propriétés physiques de la matière cristallisée. Le mot « cristal » est d'origine grecque, et provient de kruos (froid) et stellesoai (solidifier). La minéralogie étudie la description des espècesespèces constituant les roches naturelles et comme la plupart des minérauxminéraux sont cristallins, les deux se recoupent souvent !

Une différence cependant, il y a beaucoup de cristaux synthétiques qui n'entrent pas dans la minéralogie mais dans la chimie et la physique ! Après avoir fait partie de la minéralogie, dont elle était une introduction, la cristallographie est devenue, depuis la fin du XIXe siècle, une science indépendante apte à pouvoir mener l'étude de la morphologiemorphologie, de la texturetexture et de la structure des cristaux :

- la morphologie est la description complète de la forme extérieure (macroscopique) d'un monocristal au moyen de la mesure des angles des facettes (dièdres) ;

- la texture est la description de la forme, des dimensions et de l'orientation mutuelle des monocristaux dans un matériau polycristallin tel qu'un métal ou une poudre, un sol, une céramiquecéramique, etc. ;

- la structure est la description complète de l'empilement des individus (atomesatomes, ionsions, ou moléculesmolécules) constituant le cristal lui-même (phase homogène).

L'état cristallin, un des états caractéristiques de la matière

La science moderne définit l'état cristallin comme l'un des états caractéristiques de la matière. Celui où elle apparaît avec un maximum d'ordre. De cet ordre, découlent des propriétés physiques particulières. La toute première loi de la cristallographie est celle de la constance des angles entre les faces des cristaux (c'est-à-dire des angles dièdres) ; elle a été découverte et énoncée par Stenon (XVIIe siècle). Vers la même époque, on avait déjà observé le phénomène de double réfractionréfraction dans le SpathSpath d'Islande (calcitecalcite transparente) et Huygens a établi les bases de l'optique cristalline, en émettant l'hypothèse que les propriétés optiques des cristaux pouvaient s'expliquer par les règles de leur arrangement interne. La deuxième loi fondamentale de la cristallographie, dite des caractéristiques entières a été découverte au XVIIIe siècle par l'abbé Haüy, à la suite de l'observation de cristaux de calcite se morcelant toujours suivant des directions planes déterminées identiques, ou clivagesclivages, en donnant des surfaces brillantes.

C'est ensuite Miller, au XIXe siècle qui, appliquant à la cristallographie les méthodes de la géométrie analytique, créa un système de notations rationnelles, les indices de Millerindices de Miller pour désigner l'orientation des faces. Cette notation est toujours largement utilisée, car elle est simple et performante. Enfin, on doit à Wulff, au début de ce siècle, d'avoir mis au service de la cristallographie un outil géométrique remarquable, la projection stéréographique, et de l'avoir rendu commode à utiliser grâce au canevas de Wulff. Celui-ci permet de faciliter grandement les études morphologiques et simplifie les calculs préliminaires sur les réseaux. La projection stéréographique est utilisée aussi dans d'autres sciences : géographie, pétrographie, astronomie et étude des angles de pente des affleurementsaffleurements miniers et des veines de gisementsgisements.

La majorité des phases solides de substances pures sont cristallines

L'état cristallin est l'état solideétat solide normal des corps purscorps purs le plus stable. Pratiquement toutes les substances inorganiques naturelles sont cristallines ainsi que briques, bétonbéton, céramiques, réfractairesréfractaires... mais aussi certaines substances organiques dans certaines conditions en tous les cas : protéinesprotéines, vitaminesvitamines, ADNADN, etc.

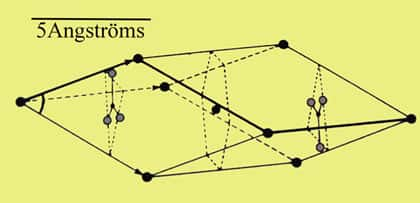

Il est caractérisé par un ordre tridimensionnel, périodique, constitué d'un ensemble d'atomes, organisés suivant un ordre défini, par la répétition périodique d'atomes ou de groupements d'atomes suivant trois directions de l'espace. Ce groupe d'atomes est appelé le motif du cristal. Quant aux extrémités des vecteurs définissant les translationstranslations dans l'espace, elles constituent un ensemble de points : les nœudsnœuds du réseau. L'observation de ceci n'a été rendue possible que depuis une cinquantaine d'années grâce à la diffractiondiffraction des rayons Xrayons X. Ajoutons quand même pour terminer qu'un cristal comporte pratiquement toujours quelques impuretés au moins !

La calcite fait partie des minéraux de la classe des carbonates, comportant deux groupes, dont voici un résumé.

Groupe de la calcite et de l'aragonite

Ce sont des minéraux correspondant à la formule XCO3 où X représente un élément métallique bivalent : Ca, Mg, Zn, Mn, Fe2+, Co, Sr, Ba, Pb. Ils forment deux séries isomorphes : celle de la calcite cristallisant dans le système rhomboédriquesystème rhomboédrique et celle de l'aragonitearagonite cristallisant dans le système orthorhombiquesystème orthorhombique. Pour les autres carbonates, le cationcation détermine la structure du minéralminéral. Celle-ci est rhomboédrique et isomorphe de la calcite quand ils contiennent des cations de petite taille (Fe2, Mg, Zn, Co), et orthorhombique et isomorphe de l'aragonite quand ils contiennent des cations de grande dimension (Sr, Ba, Pb). La dimension de l'ion calciumcalcium satisfait simultanément les conditions des deux structures et permet d'expliquer le dimorphismedimorphisme de CaCO3.

Série de la calcite

- Calcite : carbonate de calciumcarbonate de calcium CaCO3 rhomboédrique, D = 2.6 - 2.8

- Dolomite : carbonate de calcium et de magnésiummagnésium CaMg(CO3)2 rhomboédrique

- Magnésite : carbonate de magnésium MgCO3 rhomboédrique

- Rhodochrosite : carbonate de manganèsemanganèse MnCO3 rhomboédrique

- SidériteSidérite : carbonate de ferfer FeCO3 rhomboédrique

- Smithsonite : carbonate de zinczinc ZnCO3 rhomboédrique

Série de l'aragonite

- Aragonite : carbonate de calcium CaCO3 orthorhombique, D = 2.95

- Cérusite : carbonate de plombplomb PbCO3 orthorhombique

- Strontianite : carbonate de strontiumstrontium SrCO3 orthorhombique

- Withérite : carbonate de baryumbaryum BaCO3 orthorhombique

Groupe des carbonates basiques, le deuxième groupe de carbonates comprend trois minéraux hors sujet pour nous ici : azurite, malachite et phosgénite. Nous ne prendrons en compte ici que la calcite, la dolomite, la magnésite et l'aragonite qui sont directement liées au « calcairecalcaire ».

La calcite cristallise dans le système rhomboédrique

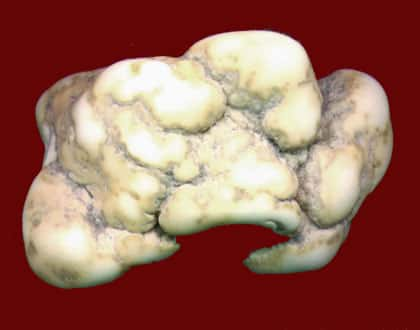

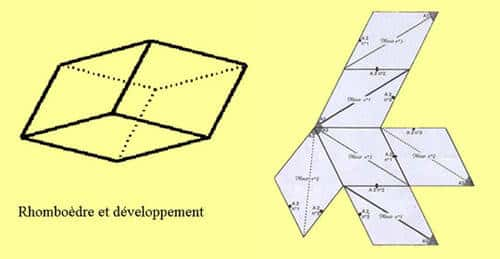

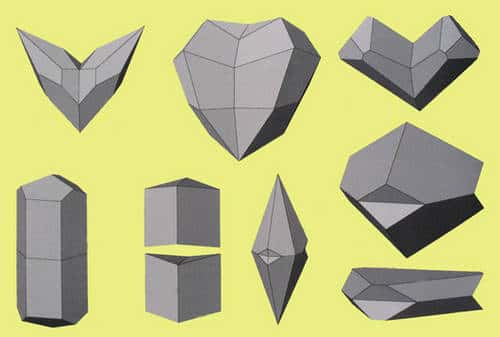

Elle a un clivage parfait selon (10.1) caractéristique des rhomboèdres. Elle peut présenter jusqu'à 700 formes de cristaux différents toujours dans le même système et aussi un certain nombre de maclesmacles, association intime de deux ou plusieurs cristaux selon des plans précis.

Si lors de la croissance des cristaux maclés, plusieurs formes cristallinesformes cristallines sont présentes, la morphologie de la calcite peut devenir très complexe et leur détection est parfois difficile même pour les experts. Il peut aussi y avoir avec la calcite des cristallisations par croissance parallèle de cristaux, sous des formes cristallines différentes mais qui ne sont pas des macles et on peut observer, par exemple, des cristaux rhomboédriques en présence de cristaux aciculaires.

La calcite se présente aussi souvent sous forme de massesmasses dont les cristaux sont granulairesgranulaires et microscopiques, par exemple les stalactitesstalactites. Les eaux courantes calcaires sont à l'origine d'une très grande quantité de dépôts différents : tufstufs, travertinstravertins, onyx, stalactites et stalagmitesstalagmites, concrétionsconcrétions oolithiquesoolithiques écailles, structures fibreusesfibreuses, etc. suivant que les dépôts s'effectuent en eau douceeau douce dans un paysage karstique, ou en eau salée dans les dépôts marins ou encore dans des geysersgeysers. La calcite présente un nombre impressionnant de couleurscouleurs dues à des impuretés et aussi d'inclusions dont nous ne pouvons pas, non plus, faire un inventaire exhaustif mais citons par exemple : du cuivrecuivre, la goethite, l'hématitehématite, le quartzquartz, la natrolite, la malachite... Certains de ces minéraux sont associés à la calcite comme phases séparées.

L'aragonite, la forme orthorhombique du carbonate de calcium

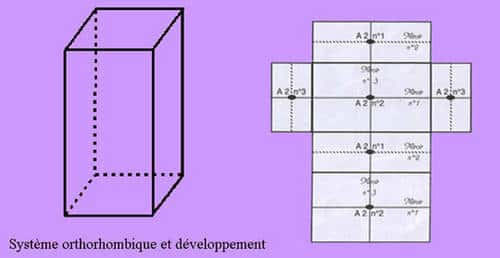

Elle doit son nom à la localité espagnole de Molina de Aragon, d'où proviennent les cristaux les plus typiques, elle cristallise dans le système orthorhombique dont voici le développement.

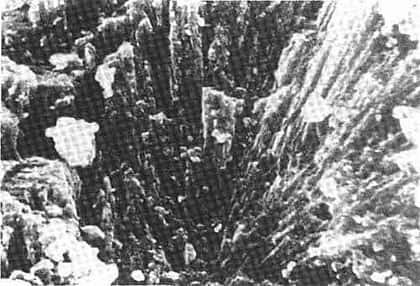

L'aragonite constitue le squelette calcaire de beaucoup d'organismes marins vivants et se décline en de nombreuses variétés, aux noms spécifiques selon leurs formes ou la présence d'autres éléments chimiqueséléments chimiques. L'aragonite cristallise en individus habituellement fins et allongés, réunis en touffes ou en groupes rayonnants.

On la trouve également en gros cristaux maclés en forme de prismes hexagonaux trapus, constitués par l'union de trois spécimens, ces macles sont facilement reconnaissables. Parfois, l'aragonite se présente aussi sous forme globulaireglobulaire ou sous forme de stalactite, en masse compacte fibreuse ou en incrustation. Incolore et transparente, ou colorée et translucidetranslucide avec un éclat vitreux, l'aragonite est moyennement dure, lourde, fragile, et dotée d'un clivage prismatique difficile.

Elle cristallise bien dans les eaux riches en chlorure de sodiumsodium, de basse température, donc elle est formée à proximité de la superficie terrestre (grottes, zones d'oxydationzones d'oxydation de gisements minéraux, sources chaudessources chaudes). Elle est aussi un matériau métamorphique typique du métamorphismemétamorphisme haute pressionpression, basse température : le facièsfaciès des schistesschistes bleus. Dans beaucoup d'organismes, le test primitif, formé d'aragonite, se transforme ensuite en calcite. Les perles et la nacre (voir page sur l'utilisation du calcaire) sont constituées de lamelles d'aragonite mélangées à des matières organiques.

Moins commune que la calcite, l'aragonite est un minéral qui se trouve surtout en dépôts dans les marnes du TriasTrias salifère pyrénéen, comme à Bastennes (Landes) ou à Molina de Aragon (Espagne). Cependant, les plus beaux cristaux proviennent des formations lagunaires de Sicile. L'aragonite, surtout en association avec la limonite, forme des échantillons spectaculaires dans les anciennes mines de fer de Styrie (Autriche), et dans les gisements métallifères des Pyrénées par exemple. Elle est fréquente dans certains gîtes de plomb d'Iran, en particulier dans les zones d'oxydation. Une variété d'aragonite plombifère connue sous le nom de tamowitzite est présente dans les mines de Tsumeb (Namibie).

La dolomite : une espèce commune dans les roches sédimentaires

Elle constitue principalement un produit diagénétique des calcaires. Elle est aussi connue dans les marbresmarbres et des roches évaporitiquesroches évaporitiques. Le nom de ce carbonate fait honneur à Déodat de Dolomieu (1750-1801), l'ingénieur français qui décrivit ses caractéristiques. Elle est utilisée en constructionconstruction et dans les réfractaires. Elle est blanche ou incolore en cristaux purs. Il y a une seule forme maclée connue. Elle se présente aussi sous forme d'agrégats plus ou moins fins.

La plupart des dolomites se forment à partir de calcite et d'aragonite, dans les sédimentssédiments, sous l'action de liquidesliquides circulants, plus ou moins riches en magnésium (sources marines ou hydrothermales), lors des processus de diagenèsediagenèse. La recristallisationrecristallisation métamorphique donnera un marbre.

La magnésite, carbonate de magnésium provenant d'altération de roches ignéesroches ignées et métamorphiques riches en magnésium, apparaît sous la forme d'amas blanchâtres plus ou moins granulaires. Quelquefois, elle provient de roches sédimentairesroches sédimentaires par précipitation directe ou en remplacement d'un autre minéral. Il est très rare d'avoir des cristaux individualisés de magnésite.