au sommaire

Les falaises de la côte picarde. © Wilhei, Pixabay, DP

1°) L'érosion

Les courants générés par les vaguesvagues et les courants produisent un cisaillement sur le fond et un arrachement de matière. Les matériaux cohésifs comme les argilesargiles résistent mieux que les sablessables et les galets, non cohésifs. Les éléments frottent les uns sur les autres, s'usent (attrition) et s'arrondissent.

Sable de la Baie de Somme vu au microscope polarisant. © Reproduction et utilisation interdites

Les blocs apportés par les rivières ou arrachés de la côte (comme les rognons de silex des falaises de craiecraie) usés, arrondis donnent des galets. Les petits éléments donnent des grains de sable, des limonslimons et des argiles. Les coquilles subissent le même sort. Les courants peuvent également remobiliser des sables plus anciens déposés sur le fond à faible profondeur.

Grain de sable usé recouvert de quelques diatomées. © Reproduction et utilisation interdites

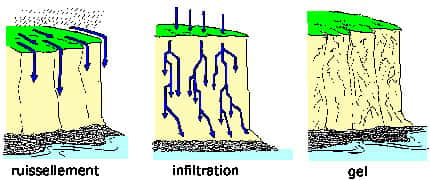

L'usure et le recul correspondant des falaises est un phénomène spectaculaire provoqué par le choc et l'effet de succion des vagues, mais surtout par les agents continentaux comme l'action de l'eau et du froid.

Facteurs d'érosion d'une falaise © Reproduction et utilisation interdites

L'action de la mer se résume au déplacement des matériaux libérés.

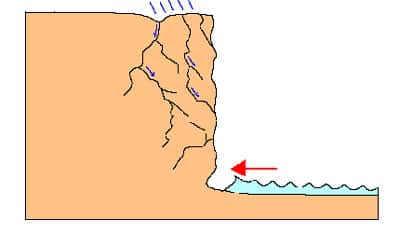

Recul d'une falaise et formation d'un platier. © Reproduction et utilisation interdites

La base de la falaise forme un platier d'érosion, estranestran rocheux colonisé par les coquillages fixés (moules). Ce platier joue un rôle protecteur pour la falaise car les vagues s'y cassent.

2°) Le transport

Le transport des matériaux libérés par l'érosion se fait par suspension et par traction.

a) Transport par suspension

Le transport par suspension a lieu pour les petites particules minérales (sables, limons et argiles) et pour la matière organique, vivante ou morte, plus légère que la fraction minérale. L'ensemble limon fin + argile + Matière Organique forme la vase.

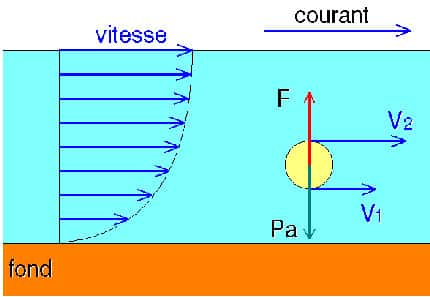

Suspension d'une particule dans un courant. © Reproduction et utilisation interdites

La suspension d'une particule plus lourde que l'eau dans un courant est la conséquence du gradient de vitesse: la vitesse instantanée de l'eau augmente du fond vers la surface. Plus ce gradient est fort, plus la particule est soulevée jusqu'à atteindre un équilibre entre son poids apparent et la force de soulèvement. Toute variation de la vitesse instantanée entraîne une modification de cet équilibre et donc de la position de la particule. Lorsque le courant diminue jusqu'à devenir nul, la force de soulèvement disparaît et la particule tombe sur le fond: c'est la sédimentationsédimentation.

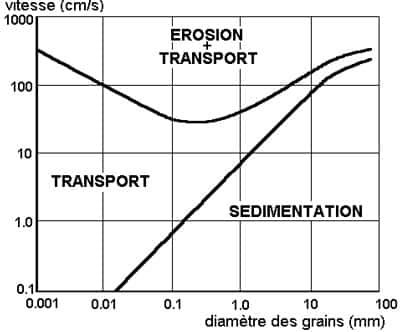

Diagramme classique de Hjülstrom: comportement des grains du fond en fonction de la vitesse du courant. © Reproduction et utilisation interdites

b) Transport sur le fond :

Ce mode de transport concerne les éléments trop volumineux ou des courants trop faibles pour permettre le soulèvemnt en suspension. Il s'effectue par glissement, roulement et saltation: c'est le mode de déplacement des galets.

Actuellement, la remontée généralisée du niveau marin s'accompagne d'une remobilisation de sédimentssédiments d'origine marine , de leur transport et de leur dépôt particulièrement bien visible dans la Baie du Mont St Michel et la Baie de Somme.

3°) La sédimentation

La sédimentation de la charge transportée par un courant se produit essentiellement quand la vitesse diminue. La diminution de vitesse apparaît:

* à l'étale de haute mer et basse mer

* suite au frottement sur le fond près du rivage

* à la rencontre d'un obstacle naturel ou artificiel.

A ces mécanismes hydrodynamiques s'ajoutent des phénomènes particuliers comme :

* la floculation des argiles d'origine continentale au contact de l' eau de mer (formation d'un bouchon vaseux dans les estuairesestuaires)

* la précipitation chimique de certains cations comme le ferfer apporté par les rivières (voir le chapître "altérations").

Tubes d'annelides formant feutrage sur l'estran. © Reproduction et utilisation interdites

Les sédiments déposés peuvent être repris si la vitesse du courant augmente. La remobilisation des sédiments est contrariée par les organismes benthiquesbenthiques (feutrage de tubes d'annélidesannélides, fixation de moules...) et la végétation qui joue le rôle d'obstacle. L'augmentation des nutrimentsnutriments dans l'eau de mer, à la suite des déversements d'origine anthropique, favorisent la prolifération des organismes, la production de M.O. et la fixation des sédiments.

"Schorre à buttes": développement de touffes de Spartine (Graminées) sur l'estran. © Reproduction et utilisation interdites

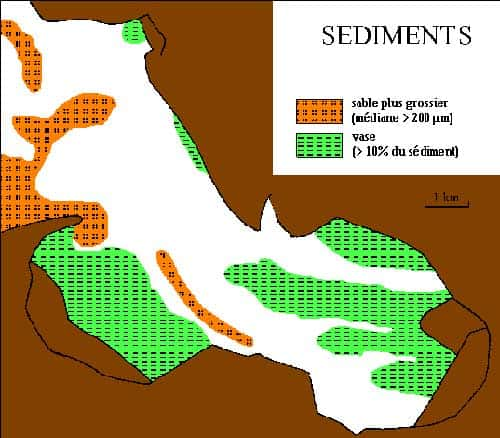

Il s'effectue sur le littoral un tri granulométrique en fonction de l'hydrodynamisme. Les particules trés fines sont déposées dans des lieux trés calmes (fond de golfe, lagune, marais maritimesmarais maritimes); les particules argileuses apportées par les rivières s'agglomèrent et précipitent à la rencontre de l'eau salées (floculation dans les estuaires). Les éléments grossiers peuvent se déposer dans des eaux plus agitées.

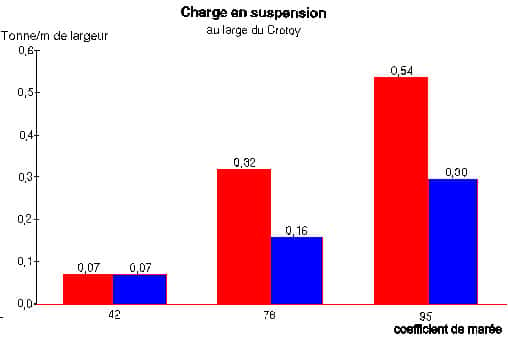

En général dans les estuaires les courants de flots sont plus forts que ceux de jusantjusant: il y a plus de charge en suspension qui rentre qu'il n'en sort, une partie des particules restent et produit le comblement qui apparait comme généralisé en cette période de remontée eustatique.

Transport en suspension en Baie de Somme: la part de sédiment qui reste dans la baie augmente avec le coefficient de marée. © Reproduction et utilisation interdites

-- Exemples pris sur la côte picarde :

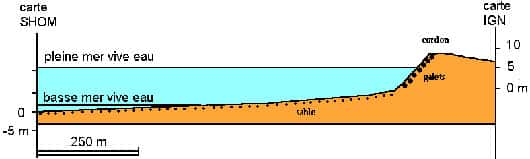

Sur le cordon littoral des Bas Champs les galets sont accumulés dans la zone de déferlement de la maréemarée haute : les vagues restent fortes car l'épaisseur d'eau est importante. Les sables sont déposés au pied du cordon car l'énergieénergie des vagues est plus faible à marée basse suite à leur déferlement.

Répartition des sédiments au niveau du cordon littoral sur la côte picarde. © Reproduction et utilisation interdites

Aux pieds des falaises crayeuses, où l'hydrodynamisme est fort, on trouve peu de sable et beaucoup de galets transportés par roulement et glissement.

Sur les plages de la côte nord l'hydrodynamisme est encore fort et seul le sable se dépose (il n'y a pas de source de galets). Les particules plus fine se déposent temporairement dans des cuvettes calmes (bâches) à l'étale de basse mer.

Voiles de diatomées vus au microscope électronique. © Reproduction et utilisation interdites

Dans la Baie de Somme les sables se déposent dans les chenaux tandis que les vases décantent dans les zones abritées.; des voiles brunâtres de diatoméesdiatomées se développent en surface.

Limite sable-galet à la base du cordon littoral de la côte picarde. © Reproduction et utilisation interdites

Distribution des sédiment en Baie de Somme: les vases se déposent dans les zones plus calmes. © Reproduction et utilisation interdites

Les zones colonisées par la végétation mais recouvertes par les marées de vives eaux s'appellent le schorre (Pays Bas), les herbues (Normandie) ou les mollières (Picardie).

A gauche : Chenal de marée dans la slikke - A droite : Lamination des sédiments fins de la slikke. © Reproduction et utilisation interdites

Les zones vaseuses non végétalisées et recouvertes à chaque haute mer forme la slikke. Les sédiments sont finement laminés: une lamine correspond à un dépôt de marée.