au sommaire

- 1 - Risques sanitaires

- Chez l’homme, les principales voies d’exposition reconnues sont les voies orale, cutanée et respiratoire.

- 2 - La pollution par les usines d’aluminium

- 3 - Les polluants principaux de l’industrie de l’aluminium sont :

- A) PFC - Perfluorocarbures

- B) HF - Acide fluoridrique

- 4 - Le recyclage

- B) Le processus de recyclage

- C) Le cas de la récupération des canettes

- À lire aussi

1 - Risques sanitaires

Evaluation des risques sanitaires liés à l'exposition de la population française à l'aluminium - Eaux, aliments, produits de santé. L'Agence Française de Sécurité Sanitaire des AlimentsAgence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (Afssa) a été interrogée par l'UFC Que

Choisir, le 3 février 2000, sur les dangers liés à la présence d'aluminium dans l'environnement des consommateurs à travers les différentes sources d'apports en particulier dans les eaux et les aliments. Parallèlement à cette demande d'évaluation de risque, l'Agence Française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) engageait une réflexion portant sur l'aluminium et les produits de santé.

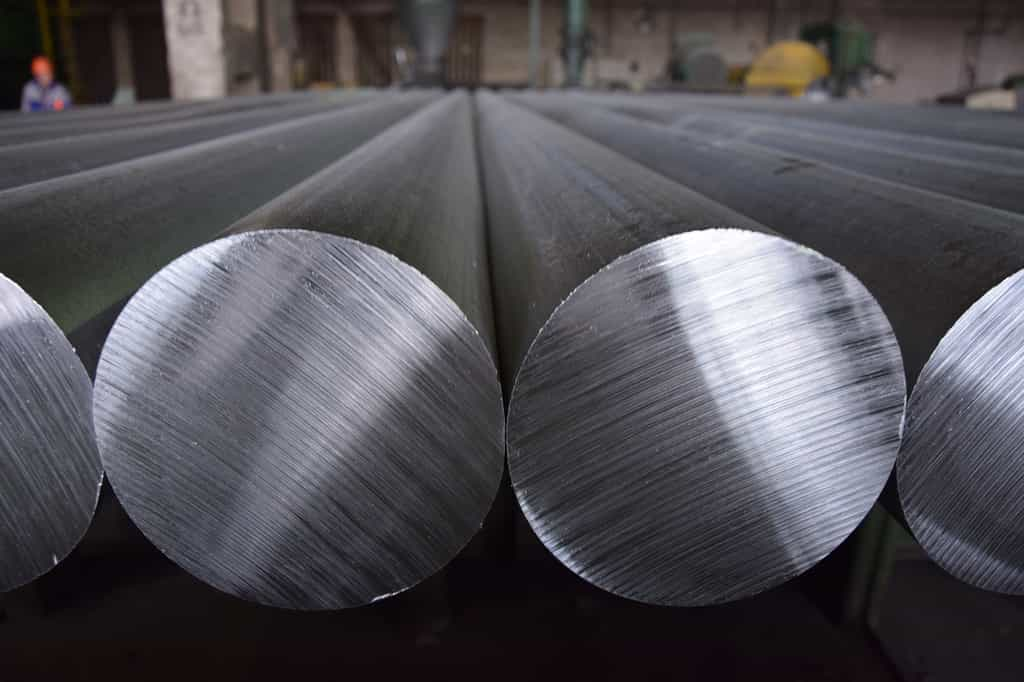

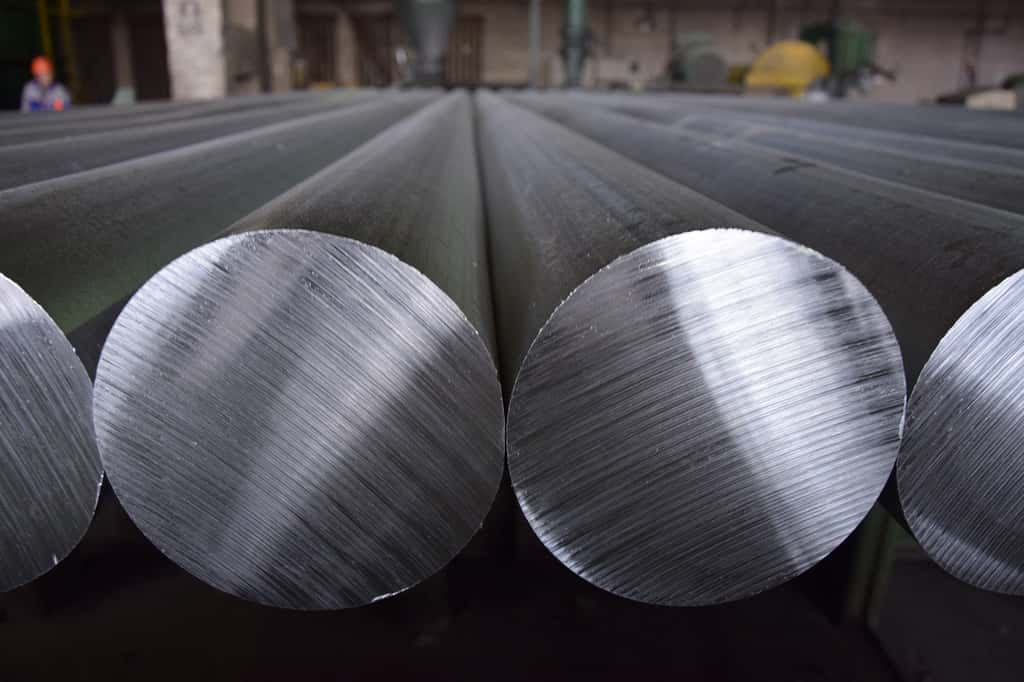

Rouleaux d'aluminium. © Rualuminas, Pixabay, DP

En juillet 2000, l'unité 330 de l'INSERM a mis en évidence un risque accru de démencesdémences, notamment de type AlzheimerAlzheimer, chez des sujets exposés à des concentrations en aluminium dans l'eau de distribution supérieures à 100 m g/l relançant un débat débuté dans les années 1970 sur le rôle éventuel de l'aluminium dans la démence dégénérative d'Alzheimer.

La littérature scientifique ayant suggéré que l'aluminium pouvait être impliqué dans l'étiologie d'autres pathologiespathologies, la réflexion a été élargie à l'ensemble des effets sanitaires possibles

L'aluminium est un composé ubiquitaire présent sous différentes formes dans l'environnement. L'étude de ses différentes formes chimiques, est complexe. A l'état naturel, l'aluminium est toujours combiné à d'autres éléments. La spéciationspéciation de l'aluminium dans l'eau et surtout dans les aliments est difficile à apprécier d'autant plus qu'elle est modifiée au cours du transit.

Dans ce contexte, le dosagedosage reste actuellement délicat en raison de l'ubiquité de cet élément et des risques de contaminationcontamination inter échantillons qui en résultent.

Chez l’homme, les principales voies d’exposition reconnues sont les voies orale, cutanée et respiratoire.

-- Pour la voie orale, en dehors de toute exposition professionnelle, l'ingestioningestion d'aliments constitue 95% des apports quotidiens ; l'aluminium présent dans les aliments de base ou l'eau de boisson résulte d'un phénomène naturel, d'un ajout d'additifs alimentairesadditifs alimentaires, d'un traitement de l'eau ou d'une migration du contenant vers le contenu. Dans le cas de l'instauration d'une thérapeutique par médicaments anti-acide ou par pansements digestifs à base d'aluminium, l'exposition est majorée.

- L'inhalationinhalation demeure une voie d'exposition mineure, sauf en milieu professionnel où l'atmosphèreatmosphère des ateliers peuvent contenir des teneurs élevées en aluminium. La quasi-totalité des effets observés chez l'homme relèvent du domaine de la toxicitétoxicité chronique.

Les effets cliniques avérés de l'aluminium sur la santé humaine (neurologiques et osseux) ont toujours été observés dans des situations de forte accumulation d'aluminium dans l'organisme.

Cependant, à partir des données disponibles, rien ne permet d'affirmer que l'exposition à l'aluminium aux doses habituelles soit associée à une augmentation de risque. Par ailleurs, dans les cas où l'exposition pourrait être plus importante (traitement anti-acidesanti-acides au long courslong cours), il est nécessaire de rappeler que l'évaluation doit prendre en compte les bénéfices attendus de ces produits de santé.

A ce jour, l'évaluation des risques sanitaires liés à l'exposition à l'aluminium se heurte à un certain nombre de difficultés, liées à la fois à la mesure de l'exposition à l'aluminium et à la mauvaise connaissance de la cinétique, du métabolismemétabolisme et de la toxicité des différentes formes chimiques de l'aluminium.

L'hydroxyde d'aluminium est utilisé dans de très nombreux vaccinsvaccins comme adsorbant et adjuvantadjuvant de l'immunitéimmunité. La non-innocuité de ce type de préparation a été évoquée mais sans argument convaincant. Selon des publications très récentes l'association vaccin-hydroxyde d'aluminium est susceptible de provoquer chez certains individus des réactions immunitaires avec des troubles musculaires ou neurologiques durables. Ce n'est pas une raison pour ne pas se faire vacciner, ces cas sont rarissimes par rapport aux effets bénéfiques des vaccins sur une population.

Pour les risques professionnels : voir le chapitre sur la chimie de l'aluminium et, en particulier, les mesures de sécurité.

2 - La pollution par les usines d’aluminium

La liste des polluants atmosphériques est longue. Aux classiques habituels mais toujours réels polluants tels que les poussières, le SO2, les NOxNOx, le CO, les métauxmétaux lourds, les composés organiques volatilscomposés organiques volatils, le fluor, l'acide chlorhydriqueacide chlorhydrique, etc... sont venus s'ajouter progressivement d'autres substances telles que les gaz à effet de serregaz à effet de serre : le CO2, le CH4, le N2O, les CFCCFC, HFC, PFCPFC et SF6 et d'autres substances telles que l'ozoneozone, les organochlorés (dioxinesdioxines et furannes), les HAP (Hydrocarbures AromatiquesHydrocarbures Aromatiques Polycycliques), etc.

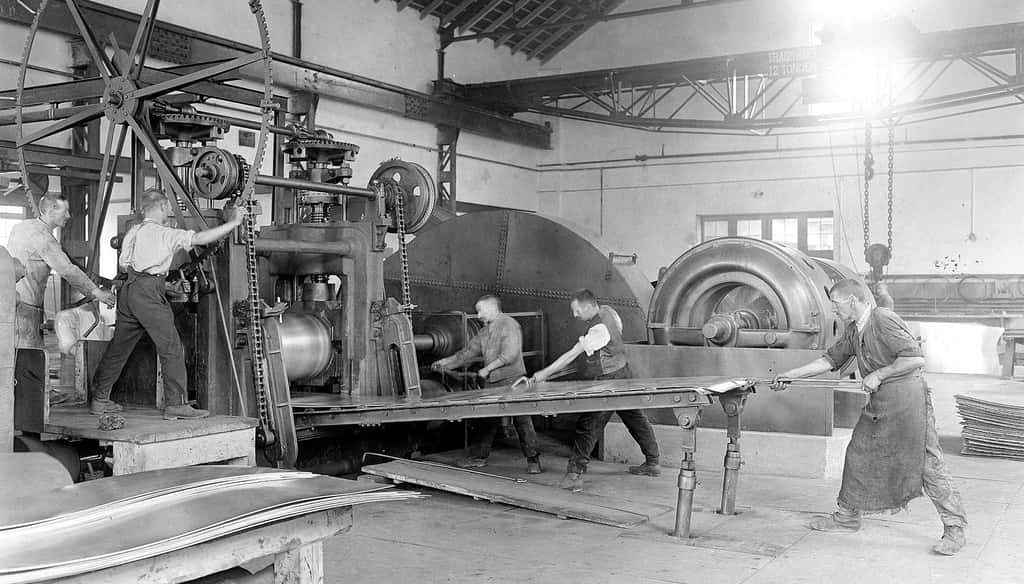

Explication des images : En Valais, l'entreprise Alusuisse a connu des problèmes sociaux et des problèmes de pollution longtemps occultés, dénoncés à la fin des années 1970 : la « guerre du fluor ». On comprend aisément en regardant la photo de la vallée du Rhône à cet endroit que la pollution y fut particulièrement grave, la circulation d'airair étant unidirectionnelle. Les difficiles années 1980 sont à l'origine de la révision de la stratégie industrielle: réduction d'effectifs, fermeture des halles d'électrolyseélectrolyse vieillottes, d'où la vente en 1994 d'une partie du réseau électriqueréseau électrique aux Forces motrices valaisannes, modernisation accélérée des installations, diversification dans le secteur des emballages etc.

Bien entendu les sources émettrices de polluants dans l'atmosphère sont fort nombreuses et concernent tous les secteurs relatifs aux activités humaines (domestique, industrie, agricultureagriculture, transports, etc.) ainsi que la nature. On constatera que la part des émissionsémissions dévolue à chaque secteur varie considérablement selon les constituants, notamment en ce qui concerne les secteurs principalement consommateurs d'énergieénergie.

3 - Les polluants principaux de l’industrie de l’aluminium sont :

A) PFC - Perfluorocarbures

Synthétisés exclusivement par voie chimique les PFC sont largement utilisés lors des étapes de production des semi-conducteurssemi-conducteurs. Ils sont aussi des sous-produits de l'électrolyse de l'aluminium. L'amélioration des procédés a permis de diminuer notablement les émissions de ces gaz à effet de serre depuis 1990.

Emissions en 2005 : 1 801 kt CO2e

Evolution 2005 / 1990 : -58 %

Secteurs prépondérants en 2005 (trois premiers des émissions totales) :

- Métallurgie des métaux non ferreux 73 % avec la production d'aluminium de première fusionfusion, la production de trifluoroacétique (producteur de PFC - sous-produit CF4) et la fabrication de semi-conducteur (utilisation de PFC).

- Biens d'équipement, matériaux de transport 17 %

- Chimie 10 %

Toutefois, après avoir fortement régressé par suite des progrès réalisés dans l'industrie de la production d'aluminium de première fusion au niveau du contrôle de l'effet d'anodeanode, les émissions ont connu des fluctuations traduisant, d'une part, une progression sensible de la production d'aluminium associée à une maîtrise non optimale des rejets et, d'autre part, un développement de l'industrie des semi-conducteurs

(Source : CITEPACITEPA / CORALIE format SECTEN - mise à jour 15 février 2007)

B) HF - Acide fluoridrique

Le fluor est surtout émis au cours de la première fusion de l'aluminium ; l'électrolyse nécessite l'ajout de cryolithe (Na3AlF6) qui donne du HF. Du fait que le fluor est présent dans de nombreux minérauxminéraux (argilesargiles, phosphatesphosphates naturels, charboncharbon, dolomiedolomie, bauxitebauxite, etc.), les utilisateurs de ces minéraux sont donc des émetteurs potentiels. Les plus connus sont les briqueteries, les fabriques de fibre de verre, d'émaux, les aciéries, la sidérurgie, etc... qui épurent généralement leurs gaz avant rejet à l'atmosphère.

Un exemple : les principales sources de pollution fluorée sont en Nord - Pas-de-Calais les industries des tuilestuiles et des briques, des céramiquescéramiques, du verre et surtout de l'aluminium. Depuis 1992, la plus importante source d'émissions fluorées dans la région est l'usine Aluminium Dunkerque. Pourtant, cette usine est l'une des plus performantes au monde en matièrematière de maîtrise des émissions de fluor issues de l'électrolyse. Les équipements antipollution de l'usine correspondent aux meilleures techniques disponibles actuellement. On touche là les limites de la technologie. Quels que soient les investissements réalisés en matière de dépollutiondépollution, certaines activités, comme la production d'aluminium, restent polluantes.

4 - Le recyclage

Le recyclagerecyclage de l'aluminium ne nécessite que 5% de l'énergie nécessaire à la production primaire d'aluminium : il permet donc d'économiser 95% d'énergie, mais aussi 95% des émissions de gaz à effet de serre.

Recycler 1 kgkg d'aluminium économise 8 kg de bauxite, le mineraiminerai de base de l'aluminium, et 14 kilowattheures d'électricité. Aujourd'hui, plus 30% de l'aluminium consommé est issu du recyclage.

En 2005, 422 000 tonnes d'aluminium ont été recyclées en France (+ 5% par rapport à 2004) ; à titre comparatif, la production primaire s'est élevée pour la même année à 440 000 tonnes.

Le taux de recyclage de l'aluminium utilisé dans le bâtiment est de 85% ; il est de 90 à 95% dans les transports. Or, ces deux secteurs représentent 57% de la consommation totale d'aluminium en France (2005).

A) Le recyclage, une réponse à la demande croissante : Le taux de croissance devrait atteindre 6%, sans doute plus dans les transports, en particulier dans l'automobileautomobile. L'industrie de l'aluminium considère le recyclage comme un enjeu majeur.

Dans le secteur de l'automobile, on recycle une grande part de la production. Plus de 80 % des pièces de voitures en aluminium sont recyclées, et la quantité d'aluminium utilisée dans les voitures augmente d'année en année. D'ici peu, nous aurons des automobiles entièrement recyclables.

La duréedurée de vie assez longue des produits d'aluminium (12 ans pour le secteur automobile, environ 30 ans pour le bâtiment) limite l'offre de produits usagés.

B) Le processus de recyclage

Le principe : gisementgisement, collecte, tri, affinage, refusion, utilisation

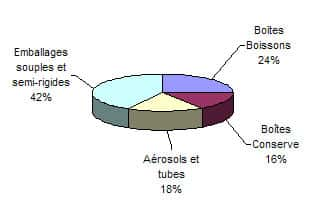

Les emballages constituent, du fait des difficultés de collecte, un gisement d'aluminium usagé plus difficile à atteindre que dans le transport ou le bâtiment : le taux de recyclage dans l'emballage se situe autour de 30%.

L'industrie a réduit la quantité d'aluminium nécessaire à l'emballage des produits en optimisant leur conception et en améliorant la technologie des matériaux : par exemple, l'épaisseur a été réduite d'environ 33% en 15 ans. Par ailleurs, l'industrie coopère avec des systèmes de collecte et de tri, qui ont permis de mettre en place avec succès le recyclage.

L'électricité représentant une part importante du coût de production, les industriels ont toujours été incités à mettre au point des technologies plus économes en énergie. La consommation d'électricité en Europe dans l'électrolyse a été réduite de 33% depuis 1950.

C) Le cas de la récupération des canettes

Les canettes d'aluminium sont recyclables à 100 % ; elles n'ont pas d'étiquettes ou de bouchons qu'il faut enlever avant de les recycler. Leur recyclage permet de réduire la quantité de déchetsdéchets, d'économiser l'énergie, de préserver les ressources naturelles et d'amoindrir le fardeau des décharges municipales, tout en offrant aux entreprises de recyclage et aux municipalités une source importante de revenus.

Chaque année au Canada, deux milliards de canettes sont récupérées, déchiquetées, nettoyées et refondues pour produire de nouvelles canettes. La valeur de la canette d'aluminium est de 6 à 20 fois plus élevée que tout autre matériaumatériau d'emballage usagé. Il s'agit du seul contenant dont le recyclage rapporte davantage qu'il coûte.

Par ailleurs, la canette d'aluminium d'aujourd'hui exige près de 40 % moins de métal que celle d'il y a 25 ans. Sa fabrication requiert de moins grandes quantités d'énergie et de matières premières.