au sommaire

- À lire aussi

Présentation du littoral martiniquais

- a) Les ansesanses sablonneuses

Les anses occidentales et orientales (figure 2) s'opposent, car leurs profils longitudinaux sont très différents : les premières sont bosselées alors que les secondes sont planes (Saffache, 2000) ; ces différences résultent des modes de déferlement.

Figure 2 - Anse de la côte nord-ouest(d'après Brithmer, 1994)

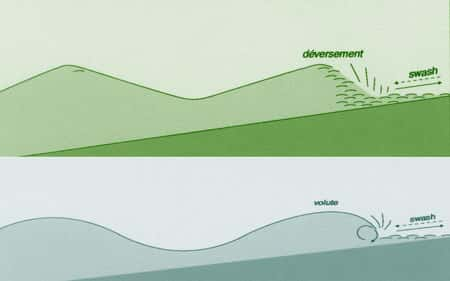

La côte Atlantique étant prioritairement affectée par des déferlements en volute (voir ci-dessous premier croquis), les sablessables sont mis en suspension puis redistribués du haut vers le bas de la plage ; l'érosion laminairelaminaire aplanit alors la couverture sableuse. Côté Caraïbe, la côte étant affectée par des déferlements déversant (voir ci-dessous deuxième croquis), la lame s'écoule sur la face avant de la vaguevague et s'étale avec force facilitant la remontée des particules sableuses du bas vers le haut de la plage ; il y a donc formation de monticules sableux.

Premier croquis : Déferlement en volute (typique de la côte Atlantique) - deuxième croquis : Déferlement déversant (typique de côte Caraïbe)

Les anses sablonneuses s'opposent aussi par leur calcimétrie, puisque du nord au sud de l'île, la nature des sédimentssédiments varie du type volcanoclastique (sables noirs) au type bioclastique (sables blancs)

Vues microscopiques des sables bioclastiques et volcanoclastiques

Au Prêcheur, par exemple, les sables contiennent moins de 2 % de carbonate de calciumcarbonate de calcium (CaCO3), alors qu'au Marin leur teneur est supérieure à 90 % (Saffache, 1998 et Saffache, 2000) ; cela s'explique de la façon suivante.

Vues microscopiques des sables bioclastiques et volcanoclastiques

Au nord de l'île, la sédimentationsédimentation côtière résulte de l'érosion des versants volcaniques. De par l'abondante pluviométrie à laquelle ils sont soumis (plus de 7 m/an), ces versants libèrent de grandes quantités de matériaux sableux (amphibolesamphiboles, pyroxènespyroxènes, magnétitesmagnétites, etc.) qui sont transportés en aval par les torrentstorrents puis déposés sur l'avant côte, avant que les houleshoules ne les ramènent sur le rivage. Au sud de l'île les processus sont différents, car la forte teneur des plages en carbonate de calcium provient du démantèlement des récifs environnants (Saffache, 1998 et Saffache, 2000).

- b) Les anses vaseuses (mangrovesmangroves)

La mangrove est une formation végétale caractéristique des littoraux intertropicaux, au sein de laquelle dominent les palétuvierspalétuviers ; ces forêts sont régies par trois facteurs fondamentaux : le climatclimat, la variation des marées et la salinité.

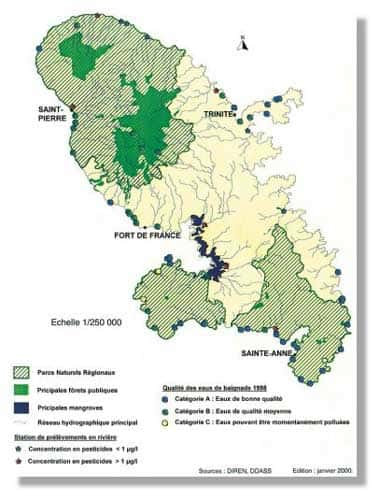

Localisation des mangroves de la Martinique (d'après Portecop, 1979) - Tous droits de reproduction interdit

Pour qu'une mangrove prospère, il faut que la température du milieu dans lequel elle se développe soit toujours supérieure à 18 degrés Celsius ; de plus, l'amplitude thermique journalière doit être relativement modeste (inférieure à 10 degrés Celsius). C'est la raison pour laquelle ces forêts ne se développent que dans les zones équatoriales, dans les zones tropicales humides et très exceptionnellement dans les régions semi-tempérées (la Nouvelle-Zélande, par exemple).

Dépendant directement du balancement de la marée, les mangroves se développent prioritairement au sein de la zone intertidalezone intertidale. Elles prospèrent ainsi sur les côtes plates, régulièrement alimentées par le ruissellement de l'eau de pluie et les crues des rivières.

Racines échasses d'un palétuvier

Les mangroves se développant essentiellement sur un substratsubstrat vaseux, parfois très liquide, les palétuviers - qui constituent l'espèceespèce floristique dominante - s'y sont adaptés. Chez le Rhizophora, par exemple, les racines ont pris la forme d'une échasse aux multiples arceaux lui offrant ainsi la possibilité de s'arc-bouter dans la vase. Ces caractéristiques physionomiques lui permettent aussi de résister à l'érosion des éventuels courants de marées. L'espèce Avicennia dispose d'une structure racinaire tout à fait différente. Au lieu d'être aériennes, les racines croissent sous la vase de façon linéaire et émergentémergent ponctuellement par le biais de petites protubérances turgescentes nommées pneumatophorespneumatophores. Ces dernières étant particulièrement nombreuses, elles stabilisent durablement le substratum vaseux et filtrent les eaux turbides en retenant les sédiments d'origine terrigène.

Ces arbresarbres se développant dans des milieux salins, leur survie résulte de leur capacité à excréter le sel, par le biais de petits orifices situés sur la face externe de leurs feuilles : les stomatesstomates. Enfin, dernière adaptation, ces arbres étant viviparesvivipares, leurs graines se développent sur la plante mère en formant des plantules qui se fichent ensuite directement dans la vase.

Notons toutefois que ces deux espèces (Rhizophora et Avicennia) sont très vulnérables, puisqu'elles respirent grâce à des orifices - les lenticelles - situés sur leurs racines. En cas de submersionsubmersion ou d'envasement brutal (d'origine anthropique, par exemple), de vastes surfaces de mangroves peuvent ainsi disparaître.

Occupant une superficie moyenne de 1 840 hectares environ (1 200 ha dans la baie de Fort-de-France et 640 ha dans les baies de la côte Atlantique), les mangroves assurent un rôle écologique fondamental puisqu'elles concentrent l'essentiel des ressources ichtyologiques du département, protègent le littoral de l'érosion marine et purifient l'air. La répartition spatiale des plantes halophileshalophiles se résume schématiquement comme suit :

- des Rhizophora mangle sur le front de mer

- une association de Rhizophora mangle et d'Avicennia germinans juste derrière

- une ceinture de Langucularia racemosa et de Conocarpus erectus ensuite

- une arrière mangrove constituée principalement d'Acrostichum aureum

- enfin, les zones cultivées (Portecop, 1979).

La commune de Trinité dispose de l'unique mangrove palustre du département (mangrove d'eau douceeau douce), avec comme espèce dominante le Pterocaropus officinalis (Portecop, 1979).

- c) Les falaises

Bien que ne s'étendant que sur un linéaire côtier de 90 km, les falaises présentent des caractéristiques très différentes. Au nord et au sud, elles n'ont pas la même énergieénergie car elles ne dépendent pas des mêmes structures morpho-géologiques. Au nord, les falaises résultent de l'érosion des planèzesplanèzes de la Montagne Pelée et des Pitons du Carbet qui sont de formation récente, ce qui leur confère un dénivelé important ; au sud, elles dépendent de chaînons de montagnes anciennes, d'où des escarpements beaucoup moins élevés.

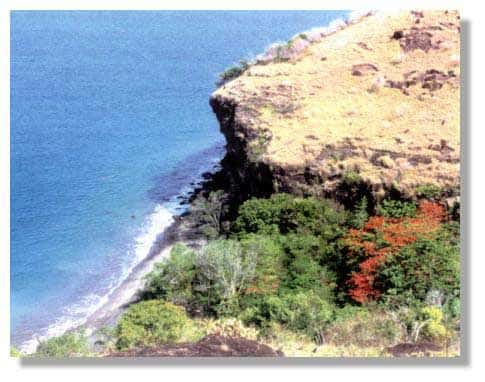

La Montagne Pelée

La morphologiemorphologie et l'inclinaison des falaises évoluent, elles aussi, puisque plus on se rapproche du nord de l'île, plus l'inclinaison augmente. A l'inverse, au centre de l'île, les escarpements sont faiblement inclinés car leurs matériaux sont peu cohérents. Il s'agit principalement de laharslahars et de coulées de débris emballés dans une matrice argileuse. Sous l'effet des précipitationsprécipitations ces matériaux se gorgent d'eau et quand leur seuil de plasticitéplasticité est atteint, des failles panaméennes se développent à leur sommet isolant des lambeaux qui tombent sous l'effet de la gravitégravité. De par leur mécanisme d'effondrementeffondrement, ces escarpements ne sont jamais subverticaux, car ce sont toujours les parties sommitales et centrales qui s'éboulent.

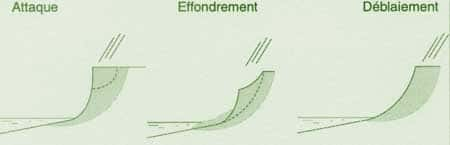

Morphologie des falaises

La subverticalité des falaises septentrionales découle de la nature de leurs matériaux et de leur modalité d'érosion. Elles se composent d'éléments volcaniques indurés qui, lorsqu'ils sont en contact avec la mer, favorisent la formation d'encoches de sapement qui s'élargissent progressivement en facilitant l'éboulement de la falaise sous l'effet de son propre poids. Vu les conditions d'attaque et d'effondrement de ces escarpements, ils demeurent toujours subverticaux.

Morphologie des falaises

Le littoral fonctionne donc selon des règles mixtes, qui résultent de dynamiques marines, sous-marines et d'influences terrestres.

- d) La biodiversitébiodiversité et les platures coralliennes

Il y a en Martinique 5 espèces de tortues marinestortues marines, 35 espèces de gorgones (Philippot, 1986), 45 espèces de coraux (Bouchon et Laborel, 1986), 70 espèces d'éponges (Vacelet, 1984) et 300 espèces de poissonspoissons dont 143 espèces récifales.

Parallèlement, les platures coralliennes qui s'étendent sur une longueur de 70 km et couvrent une superficie de 197 km2 environ, se scindent en trois types distincts :

Rocher du diamant

- les récifs frangeants - les plus riches - occupent toute la partie méridionale de l'île, du Rocher du DiamantDiamant aux Salines

- les récifs barrières - les plus développés : 25 km de long - occupent la frange orientale de l'île et individualisent des lagons de 3 à 8 km de largeur

- enfin, les formations récifales d'origine algale (non bio-constructrices - les moins connues - occupent principalement les rivages accores de la côte Caraïbe à partir d'une dizaine de mètres de profondeur.

Ces platures sont généralement associées à des herbiers de phanérogames marines ; bien que leur extension ne soit pas clairement définie à l'échelle de l'île, on sait qu'ils occupent 243 ha dans la baie de Fort-de-France.

En dépit de la diversité et de la richesse des milieux littoraux et marins, ces derniers sont fortement perturbés par les activités anthropiques.