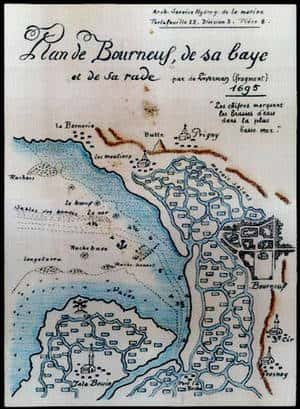

au sommaire

- Et avec les impacts de la population sur l'ensemble du système estuarien.

- De même, le cas d'un étang côtier

- Et encore, le cas de la mer

- Le réseau trophique de la plage

- Migration

- Stress et survie

- Méiofaune.

- 3 - Les différents impacts de l'homme sur ces écosystèmes

- Trois genres phytoplanctoniques potentiellement toxiques sont actuellement observés sur les côtes françaises :

- À lire aussi

Relations trophiques et menaces

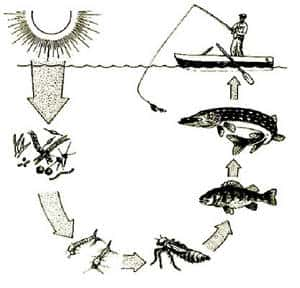

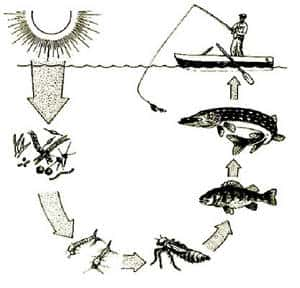

La conversion de l'énergie solaire en énergie alimentaire par les plantes des marais constitue le fondement du réseau trophique d'un estuaireestuaire. Lorsque les plantes meurent et se décomposent, des micro-organismesmicro-organismes apparaissent autour des végétaux morts.

De petits invertébrésinvertébrés se nourrissent de ces détritus et sont mangés par les poissonspoissons, qui sont, à leur tour, mangés par les oiseaux et les mammifèresmammifères.

Au large, des alguesalgues microscopiques, flottent dans les couches traversées par les rayons du soleil, et transforment l'énergie solaire en nourriture pour les animaux. Cependant, le phytoplanctonphytoplancton ne peut pas croître dans l'eau boueuse des estuaires. La grande partie de la production primaire des estuaires boueux est réalisée par les plantes, notamment les algues et les zostères, qui poussent dans les marais et les vasières (zone vaseuse du littoral) d'un estuaire. Ces plantes forment la base de la chaîne alimentairechaîne alimentaire de l'estuaire.

Le maillon suivant de la chaîne devrait correspondre à l'ingestioningestion d'algues ou de zostères par un animal, c'est rarement le cas, les animaux herbivoresherbivores sont peu nombreux. Parmi ceux-ci, les plus visibles sont les anatidésanatidés, quelques canards.

Viennent ensuite dans la chaîne les petits invertébrés, comme les vers, les escargots, les moules, les huîtres et les crevettes, qui se nourrissent de détritus et sont ensuite mangés par les poissons, les amphibiensamphibiens et les oiseaux, qui, à leur tour, sont mangés par des poissons, oiseaux et mammifères.

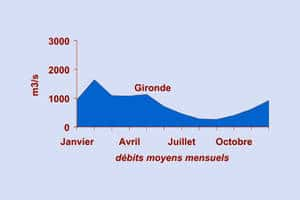

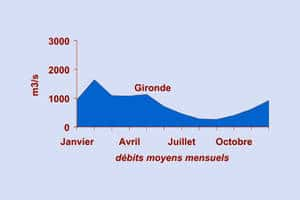

La chaîne alimentaire dans les estuaires ne se maintiendrait pas sans l'apport des marées. En se nourrissant des plantes en décomposition, les bactériesbactéries et autres micro-organismes consomment une grande partie de l'oxygène disponible dans l'eau. Un appauvrissement en oxygène rendrait difficile la respiration des invertébrés et des poissons, qui finiraient par suffoquer. Cependant, les marées montantes refont le plein d'oxygène alors que les marées descendantes transportent au loin les déchetsdéchets, ailleurs dans l'estuaire ou dans l'océan voisin. Il faut compter avec les variations saisonnières du débitdébit de l'estuaire.

Débits de la Gironde au cours de l'année

Et avec les impacts de la population sur l'ensemble du système estuarien.

Population Gironde-Pyrénées

On voit bien que l'agglomération bordelaise a forcément un impact très important sur l'estuaire.

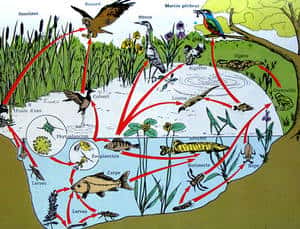

De même, le cas d'un étang côtier

Ecosystème étang, d'après Morere

Bien entendu ce schéma est valable pour n'importe quel étang d'eau douceeau douce ! Les étangs sont des endroits riches à condition de les laisser un peu tranquilles ce qui n'est pas le cas des étangs de chasse ....qui défigurent le paysage en lui donnant une espèceespèce de « varicellevaricelle » !

Etangs de chasse en baie de Somme

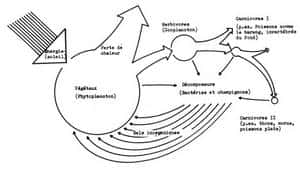

Et encore, le cas de la mer

Ecosystème marin

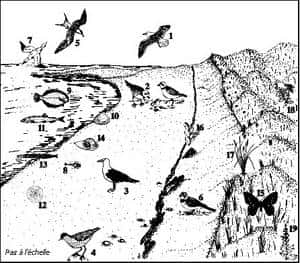

Le réseau trophique de la plage

Qui vit où et mange quoi ?

- 01 goéland argentégoéland argenté

- 02 pluvier

- 03 goéland marin

- 04 chevalier

- 05 sterne pierregarinsterne pierregarin

- 06 alouette

- 07 fou de Bassanfou de Bassan

- 08 crevette

- 09 plie

- 10 coquillage

- 11 poisson 1

- 12 oursinoursin

- 13 poisson 2

- 14 mollusquemollusque

- 15 papillon

- 16 plante pionnière

- 17 oyat

- 18 gesse maritime

- 19 armoisearmoise

Migration

Les oiseaux dépensent très vite leur énergie. Ils doivent manger de grandes quantités de nourriture, parfois disproportionnées par rapport à leur masse corporelle. Voler nécessite beaucoup d'énergie et le rythme métabolique des oiseaux est, par conséquent, élevé, en particulier durant la migration.

Les oiseaux fréquentent les plages, le sablesable humide et les vasières pour se reposer pendant la migration. Avant de parcourir des milliers de kilomètres, les oiseaux de rivage doubleront leur volumevolume de gras, carburant indispensable pendant le vol.

Stress et survie

La plage est un lieu ni statique ni fermé. L'eau y circule constamment et transporte des plantes, des animaux minuscules et nombreux, ainsi que des débris organiques. Les organismes qu'on trouve entre la laisse de marée haute et celle de marée basse vivent dans l'un des milieux physiquesphysiques les plus rigoureux. Les vaguesvagues pilonnent constamment la rive ; le ventvent dessèche les plantes et charrie le sel et le sable vers l'intérieur des terres ; les températures fluctuent durant la journée ; l'eau douce est rare, et le sable mobilemobile met les petits organismes en danger constant. La productivité sur la plage est plus faible que dans d'autres écosystèmesécosystèmes contigus comme les estuaires, les marais salés ou les vasières. La majeure partie de la production primaire d'une plage se fait dans la boue et les endroits protégés.

Les diatoméesdiatomées, les dinoflagellés benthiquesbenthiques, les cyanobactériescyanobactéries et les autres microalgues qui sont à la base de la production dans le sable sont tout spécialement adaptés à la vie entre ou sur les grains de sable.

Les animaux qui vivent sur la plage doivent s'adapter à la force des vagues et au risque d'assèchement en s'enfouissant dans le sable, certains très profondément mais pas en permanence parce que la turbulenceturbulence des eaux les ensablerait. Le zooplanctonzooplancton possède des appendices pour paraître plus gros. Les organismes ont des vessiesvessies natatoires et/ou emmagasinent les matièresmatières grasses pour mieux flotter. La méduseméduse élimine les ionsions lourds de son organisme et les échange contre des ions chlorechlore plus légers !

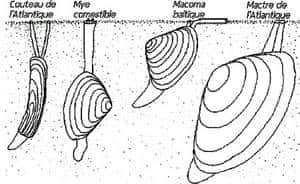

Mollusques du sable

Méiofaune.

L'eau est retenue entre les grains de sable (eau interstitielle) et les organismes s'agrippent à ces derniers. La méiofaune est constituée de vers, de crustacéscrustacés (copépodes) et de mollusques à leurs premiers stades de vie. Ils constituent une source importante de nourriture pour d'autres dont les oiseaux ou les crustacés. La diversité de la méiofaune dépend du type de sable, la diversité peut être grande si l'espace entre les grains de sable est assez considérable.

3 - Les différents impacts de l'homme sur ces écosystèmes

- A - Les organismes envahisseurs végétaux et animaux

Petit vocabulaire de départ :

- le qualificatif d'autochtone (indigèneindigène) : une espèce qui se trouve à l'intérieur de son aire de répartitionaire de répartition naturelle ou potentielle

- le qualificatif d'allochtone (exotiqueexotique, exogèneexogène, étrangère...) : une espèce qui se trouve à l'extérieur de son aire de répartition naturelle ou de son aire de dispersion potentielle

- le qualificatif d'invasive : une espèce allochtone, qui s'étant établie dans des écosystèmes ou habitats y est un agent de perturbation et nuit à la diversité biologique autochtone ;

- introduction : signifie le déplacement par l'Homme d'une espèce hors de son aire de répartition géographique historiquement connue. Les limites géographiques des états souverains ne constituent pas des limites géographiques - introduction fortuite : introduction par des activités humaines non délibérément dirigées dans le but d'introduire une espèce ;

- introduction intentionnelle : introduction réalisée délibérément.

Ainsi donc :

--- Des espèces peuvent être qualifiées d'invasives du fait de leur prolifération préoccupante : la Crépidule (Crepidula fornicata) et la Sargasse (Sargassum muticum) sont des espèces introduitesespèces introduites, opportunistes et très invasives qui modifient les écosystèmes qu'elles colonisent.

--- De même certaines espèces végétales aquatiques - jussiesjussies, myriophylle du Brésil, Lagarosiphon, Egéria - et de rives - Baccharis, renouées, herbe à papillons ou BuddleiaBuddleia - sont des facteurs de dégradations du fonctionnement des milieux humides, et, en plus, source de gênes pour les activités humaines.

--- Certains animaux s'avèrent dangereux pour les espèces autochtones et les milieux humides sur lesquels ils exercent une pressionpression tout à fait anormale pour des raisons diverses: la grenouille taureaugrenouille taureau dans le sud ouest dont les têtardstêtards mangent tout, la grenouille rieuse un peu partout dont les gènesgènes sont dominants. L'ibis sacré en Vendée et Loire Atlantique mange tout, y compris les œufs des oiseaux traditionnellement nicheurs chez nous et il eût fallu l'éliminer beaucoup plus tôt, n'en déplaise aux divers organismes qui justifient leurs crédits en les « étudiant », etc.

- B - Les pollutions (d'après divers documents Ifremer)

Les matériaux de draguage des ports et des estuaires. Les volumes sont très importants mais très variables en fonction de la taille des ports et de leur position. L'entretien annuel de l'ensemble des ports français (commerce, pêchepêche, plaisance), représente environ 50 millions de m3 de sédimentssédiments dragués, soit la contenance de 213 pétroliers géants du type de l'Amoco Cadiz qui, mis bout à bout, occuperaient un quai de près de 70 km de long ! Les dragages les plus importants sont réalisés par les ports situés sur les estuaires de grands fleuves charriant des débits solidessolides conséquents et dont la longueur des chenaux d'accès à la mer est importante : 25 km pour Nantes par exemple. Les ports situés en zone côtière, Le Havre, La Rochelle, ont une activité de dragage inférieure. Selon les risques pour l'environnement, les matériaux dragués peuvent être soit rejetés en mer par surverse au moment du dragage, soit immergés dans des zones autorisées, soit déposés à terre en vue d'un stockage ou d'un traitement. Les traitements sont jugés trop coûteux, donc la majeure partie des sédiments dragués est restituée, pollution comprise ( huiles de pétrolepétrole, métauxmétaux lourds des peintures de bateaux, antifouling, déchets divers) au milieu naturel par les immersions !

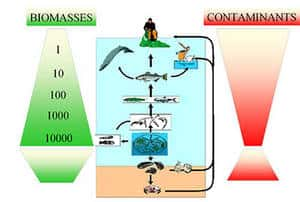

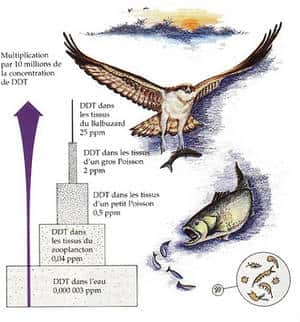

BioaccumulationBioaccumulation, principe © Ifremer

- 1 -- Pollutions chimiquesPollutions chimiques

L'émotion suscitée par les pollutions accidentelles en milieu marin ne doit pas masquer la situation de fond constituée par les pollutions chroniquespollutions chroniques d'origines multiples, ponctuelles (rejets industriels, rejets urbains), diffuses (apports agricoles, retombées atmosphériques) ou intégrées (apports par des fleuves), sans oublier les contaminationscontaminations liées à l'usage du milieu (rejet des sédiments de dragage) et à la navigation maritime (déballastagesdéballastages frauduleux, peintures antisalissures).

On peut tenir le même raisonnement pour tous les milieux du littoral (et les autres !). Le nombre de substances produites et/ou utilisées sur le marché européen est de l'ordre de 100 000.

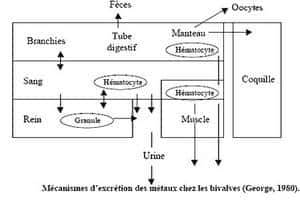

Les métaux : Les plus toxiques, pour l'environnement et pour l'homme, sont le mercuremercure, le cadmiumcadmium, le plombplomb, le zinczinc, le cuivrecuivre, le nickelnickel, l'argentargent. Les sources de contamination: activités minières, sidérurgie, transport (plomb). On les retrouve dans les piles (600 millions/an), les batteries, les adjuvantsadjuvants de peintures et colorants, ainsi que dans les engrais phosphorés (cadmium). Prenons l'exemple de l'élimination des métaux lourds chez les moules.

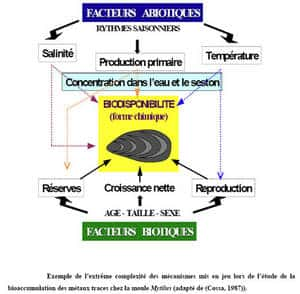

Schéma explicatif de l'excrétion des métaux (lourds) chez les bivalvesbivalves

Groupes de facteurs intervenant dans la bioaccumulation chez les bivalves

Les hydrocarbureshydrocarbures : Les hydrocarbures que l'on retrouve dans

les pétroles bruts (la base de notre consommation énergétiqueconsommation énergétique est estimée à environ 86 millions de tonnes/an) et les produits raffinés sont utilisés comme carburants (essences, kérosèneskérosènes, fuelsfuels domestiques, fuels lourds, etc.) et les produits de base de la synthèse organique industrielle.

Les hydrocarbures aromatiqueshydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont les plus préoccupants pour les milieux aquatiques. Les émissionsémissions dans l'atmosphèreatmosphère d'HAP sont estimées, au niveau national, à 3 500 t/an. et retombent dans l'eau, lessivées de l'atmosphère par la pluie.

Les pesticidespesticides : Les pesticides, herbicidesherbicides, fongicidesfongicides et insecticidesinsecticides incorporent quelque 900 matières actives, issus de la synthèse organique et certains produits minérauxminéraux comme le soufresoufre ou le sulfate de cuivre (bouillie bordelaisebouillie bordelaise). Plus de 85 000 t sont épandues chaque année par les agriculteurs, mais aussi par les gestionnaires d'infrastructures routières (DDEDDE, Société d'autoroutes) et ferroviaires (SNCF), ainsi que par les particuliers.

Un exemple, la bioaccumulation du DDTDDT

Les biocides : Substances chimiques actives non phytopharmaceutique. Ainsi EDF produit par électrolyseélectrolyse, 10 000 t de chlore par an, pour nettoyer les circuits de refroidissement des centrales nucléairescentrales nucléaires installées en bord de mer.

Les peintures antisalissures sur la coque des navires (cuivre, tributylétain,diuron, Irgarol).

Les substances organiques de synthèse. SolvantsSolvants chlorés (8 500 t/an), les agents diélectriquesdiélectriques des transformateurstransformateurs (PyralènePyralène ou PCBPCB), les phtalatesphtalates, détergents, colorants...

Organochlorés: solvants, PCB, chlorobenzènes, chlorophénols, chloro-alcanes,

Substances bromées comme les retardateurs de flamme.

DioxinesDioxines et furanes ne sont pas des substances produites par l'industrie mais résultent de la combustioncombustion incomplète de substances organochlorées. Les émissions de dioxines sont estimées au niveau national à environ 1,5 kgkg/an.

Les substances eutrophisantes. Les rejets d'azoteazote et de phosphorephosphore peuvent conduire à des phénomènes d'eutrophisationeutrophisation des eaux continentales ainsi que des eaux marines littorales. La consommation agricole d'engrais azotés se situe à environ 13 millions de tonnes/an, les rejets domestiques de phosphore par les lessives et détergents sont évalués à 1,5 millions de tonnes/an.

Complexité des mécanismes mis en jeu lors de la bioaccumulation de toxiques par un organisme

- 2 -- Pollutions microbiennes

Les sources potentielles d'apport de bactéries et virus sont multiples :

- les rejets de station d'épuration,

- les rejets individuels non raccordés sur le réseau d'évacuation des eaux uséeseaux usées,

- la mauvaise séparationséparation des eaux usées et des eaux pluviales,

- les rejets des industries agroalimentaires,

- les épandagesépandages de lisiers par écoulement diffusdiffus,

- les activités de loisir (camping, ...) non raccordés aux stations d'épuration,

- les bateaux au mouillage.

La contamination microbiologique du littoral est liée aux rejets anthropiques urbains et agricoles. La présence de micro-organismes pathogènespathogènes peut constituer un risque sanitaire lors de la baignade ou de la consommation de coquillages. Les communes littorales sont équipées de structures d'épuration qui éliminent en partie la charge microbienne des eaux usées. Le reste est rejeté dans l'environnement. L'Ifremer dispose du réseau de contrôle microbiologique REMI pour mesurer la contamination d'origine fécale du littoral.

Les coquillages filtrent jusqu'à 5 litres d'eau par heure, concentrent les micro-organismes et peuvent être à l'origine de toxi-infections alimentaires collectives : gastro-entéritesgastro-entérites dues à des huîtres (norovirusnorovirus) hépatitehépatite A à cause de palourdes contaminées. SalmonellosesSalmonelloses dues à des coquillages contaminés.

Les phycotoxines : toxinestoxines produites par quelques espèces de phytoplancton, libérées dans l'eau et directement nocives, voire mortelles, pour les animaux qui vivent dans le milieu marin (poissons, coquillages...). D'autres toxines s'accumulent dans les animaux marins se nourrissant de phytoplancton, par exemple les coquillages : ceux ci n'en sont pas affectés, mais ils deviennent eux-mêmes toxiques pour qui les consomme.

Trois genres phytoplanctoniques potentiellement toxiques sont actuellement observés sur les côtes françaises :

- Dinophysis, dont certaines espèces produisent des toxines diarrhéiques

- Alexandrium, dont certaines espèces produisent des toxines paralysantes

- Pseudo-nitzschia, dont certaines espèces produisent des toxines amnésiantes

La mise en évidence de ces toxines est à l'origine des interdictions de vente et de ramassage de coquillages, qui sont prononcées chaque année dans certaines zones, et à certaines saisonssaisons, par l'Administration départementale sous la forme d'arrêtés préfectoraux.