au sommaire

II. La construction sociale du problème (4ème partie)

2. De Stockholm à Rio : l'émergence de la « crise environnementale »

On situe ordinairement les débuts de la 'crise environnementale' et la montée de la prise de conscience écologique aux années 70, en particulier avec le Sommet sur l'Environnement Humain de Stockholm, l'étude du Club de RomeClub de Rome (1972), et, un peu avant, le roman de Rachel Carson (1962). On peut aussi y ajouter l'aventure spatiale, avec les photos de la Terre ramenées par Neil ArmstrongNeil Armstrong : les clichés ont sans doute contribué à la prise de conscience du caractère fragile et fini de la planète bleue.

Le roman de Rachel Carson représente un manifeste contre l'usage massif en agricultureagriculture de produits chimiques utilisés pour rendre le sol apte à produire beaucoup de végétation utile. L'émoi que le livre suscita dans l'opinion publique américaine devait obliger le président John F. Kennedy (1917-1963) à mettre sur pied une commission publique d'enquête qui confirma quelques mois plus tard les conclusions de l'auteur. Parler de « prise de conscience » globale est sans doute problématique : elle ne touche pas tous les pays, toutes les classes sociales, toutes les communautés humaines à la même vitesse ni de la même façon. « Environnement » ou « développement » sont des concepts dont le contenu varie selon les problèmes et les lieux à partir desquels on entend les aborder, et ils sont en outre en pleine évolution. Cette « prise de conscience » est en effet encore très largement inachevée : bien peu de Français savent aujourd'hui réellement de quoi l'on parle lorsqu'on évoque les changements climatiqueschangements climatiques.

Il n'empêche que, en première approximation, les années 70 et 80 ont été la scène d'une véritable explosion de traités multilatéraux sur l'environnement, avec toutefois un léger creux au cours de la « révolution conservatrice » des années 80 (R. Reagan, M. Thatcher, etc.), favorable au modèle de pensée industriel et scientiste. La plupart sont signés entre pays industrialisés, et concernent avant tout les aspects de l'environnement qui font souci dans ces pays. Le point focal est le lent dégagement idéologique du concept de développement durabledéveloppement durable. Il y a deux dates clé à garder à l'esprit : la première, c'est la parution du rapport Brundtland (1987), évoqué plus haut, par lequel le concept de « développement durable » est lancé dans l'arènearène internationale. La seconde, c'est bien sûr Conférence sur l'Environnement et le Développement à Rio de Janeiro en 1992. Après Rio, le nombre et la fréquence de conférences s'accélèrent.

L'environnement n'est pas le seul domaine en mutation rapide, loin de là. Il reste un souci marginal, connu surtout d'un petit monde d'initiés et de militants, jusqu'à la fin des années 80. Il reste en outre un problème d'environnement, ce qui n'est pas anodin : la "croissance économique" reste le mot d'ordre dans les pays industrialisés, tandis que "le développement" reste celui de la plus grande partie du reste du monde. La perturbation ou la dégradation éventuelles de l'environnement naturel est un sujet situé très bas sur l'agenda.

Le Rapport Brundtland et la Conférence de Rio qu'il suscita contribuèrent par contre à rendre le lien de l'environnement au développement évident aux yeuxyeux de tous, ce que semblera confirmer indirectement le président Bush lorsqu'il déclarera à Rio que « le mode de vie des Américains n'est pas négociable » sans toutefois réellement parvenir à articuler les deux : le développement est toujours à la charge des ministères de l'économie et de l'industrie, et des institutions de développement (Banque MondialeBanque Mondiale etc.), et l'environnement est toujours l'objet des ministères de l'environnement, et des agences de l'environnement (PNUEPNUE etc.). L'environnement reste un « objet » extérieur au développement, comme la campagne et les paysages sont extérieurs à la ville.

La phrase du Président américain montre cependant à quel point le contexte a changé, entre la fin du XIXe et la fin des années 80 : nous ne sommes plus dans un monde largement dominé par une Europe dont l'Empire incontesté s'étend aux quatre coins de la planète, et qui n'a que faire des questions d'environnement. Les mutations ont été nombreuses et multiformes, et ont été particulièrement rapides au lendemain de la seconde guerre mondiale.

Entre le système européen des Etats qui naît avec la signature de la Paix de Westphalie en 1648, et l'état actuel du droit international, les changements sont immenses, mais les points communs restent nombreux.

Les Traités de Westphalie ont mis fin aux guerres de religion en Europe en établissant les principes de souveraineté (non-intervention dans les affaires domestiques), d'égalité souveraine (même statut juridique pour tous les Etats) et d'intégritéintégrité territoriale. Rappelons qu'à l'époque, les conflits de légitimité portaient à la fois sur les limites des territoires et sur l'identité de l'autorité, en raison de la concurrence entre Eglises et Rois sur un même territoire. La souveraineté territoriale contribua à 'privatiser' la religion, et à réduire cette concurrence. H. Grotius peut être considéré comme situé au carrefour de cette séparationséparation entre religion, désormais vue comme une question de relation personnelle avec Dieu, et Etat, comme ordre des relations interpersonnelles entre hommes dans le droit international. J. Bodin achève de codifier cette doctrine de l'égalité des Etats.

Le droit international a donc commencé avec le souci de prévenir la guerre, à commencer par éviter les conflits d'autorité sur un même territoire, qui engendrait des guerres "civiles" sans fin. L'un des sujets les plus anciens du droit international européen écrit a donc trait à la déclaration de guerre et aux règles de la guerre (jus ad bellum et jus in bello), ainsi que par la codification des 'violations de souveraineté' et le statut des traités. L'idéal grec d'autolimitation et d'une communauté suffisante de mœurs et de coutumes permettait probablement d'éviter le ce problème, en insistant sur une circonscription précise du lieu du pouvoir, de l'unicité et de l'indivisibilité de ce pouvoir.

Francisco Vitoria (1480-1546), Albericus Gentilis (1552-1608) et Francisco Suarez (1548-1617) sont considérés comme les précurseurs du droit international actuel. Il est certain en tout cas qu'ils sont auteurs de traités portant explicitement sur le sujet, alors qu'on ne le retrouve que de manière incidente dans le monde grec par exemple. Mais on trouverait sans doute des sources plus anciennes hors de l'Occident.

Hugo Grotius (Hugues de Groot, 1583-1645) reprend les travaux de ses devanciers et en fait une lecture critique. Il entend non seulement synthétiser leurs apports, mais élaborer un véritable système philosophique complet, et est à ce titre considéré comme le fondateur du droit international. Son De jure belli ac pacis, qui parait en 1625, est son oeuvre principale. Le droit international prétend ici aussi à l'universalité de par ses principes, ancrés dans les règles universelles du droit naturel, c'est-à-dire de l'ensemble des normes issues de la nature raisonnable et sociable de l'Homme. Kant ne dira pas autre chose, finalement. Grotius reconnait en outre l'existence d'un droit des gens qui n'est que l'expression de la volonté des nations.

Vitoria était un pieux chrétien et admettait la légitimité de guerroyer contre les peuples qui s'opposaient au libre-commerce, au droit de "passage innocent" et ceux qui persécutaient les missionnaires non-violents dans leur oeuvre de prêche. Avec de telles justifications, les Espagnols eurent peu de difficultés à justifier leur avancée en Amérique, les indigènesindigènes étant assez rétifs tant au commerce qu'à la propagation d'une religion qui n'était pas la leur. L'universalité présumée de ces droits constitua donc un prétexte efficace pour l'imposer à ceux qui s'y opposaient, en mettant en cause leur manque d'éducation ou leur arriération. Vitoria reconnaissait une valeur aux institutions amérindiennes, et une subjectivité juridique aux peuples hors chrétienté. Le droit de premier occupant leur conférait le contrôle des territoires occupés et cultivés par eux, et une capacité à signer des traités. Cette reconnaissance sera rapidement perdue, et il faudra attendre la résolutionrésolution 1514/XV de l'AGNU du 14 décembre 1960 pour qu'on reconnaisse un « droit à l'auto-détermination » aux peuples dans le droit international, et non aux seuls Etats-nations. Le droit international reconnaît alors timidement que l'Etat est un produit historique, de même que la coïncidence avec la nation et que la division entre « intérieur » et « international ».

Le droit international actuel est donc très largement européocentré, au sens où les catégories qu'il met en place s'accordent avec une vision du monde et une pratique européenne du droit, et en particulier un monde d'Etat-nations aux relations relativement stables et anciennes. Il est en outre longtemps resté le domaine exclusif des aristocraties dirigeantes : il faut attendre 1919 pour voir se créer la première chaire de politique internationale à l'Université du Pays de Galles à Aberystwyrth.

Le XIXe fut, ne l'oublions pas, très largement protectionniste. Les échanges étaient surtout constitués de commerce interne aux Empires coloniaux. Les moyens de transport de toute façon n'autorisaient pas d'échanges massifs de marchandises. Il y avait donc peu de choses à réguler dans l'espace international, hormis la guerre : la plupart des affaires étaient considérées comme "intérieures", que les indigènes des nations éloignées soient d'accord ou pas.

ii - Les principes du droit international actuelLes principes du droit international sont assez différents de ceux du droit intérieur.

Le principe de l'égalité souveraine des Etats, tout d'abord, signifie qu'aucun Etat ne peut légitimement imposer sa volonté à un autre sans consentement. En conséquence, le droit international est très éclaté et peut être fortement régionalisé, voire seulement bilatéral. Les normes de droit sont issues de la volonté de deux ou plusieurs Etats, et ne s'appliquent qu'à ceux qui se sont engagés à les respecter. Les normes peuvent donc varier d'une région à l'autre, d'un traité à l'autre. Ce principe laisse donc de côté la question de l'inégalité entre Etats : le principe de souveraineté les suppose tous égaux, par définition, et remettre en cause ce principe est une accusation d'ingérence.

Ceci implique en outre qu'il n'existe pas de norme suprême, et que la norme est formée de manière anarchique, par quoi on entend qu'il n'y a pas d'autorité supérieure dont pourrait découler la formation de telle ou telle norme. L'égalité souveraine implique aussi le devoir de non-ingérence dans les affaires d'un pays, ainsi que le respect de l'intégrité territoriale. Le droit international est donc plutôt un droit qui renforce le morcellement juridique, plus qu'il ne le combat. L'Etat est défini par trois attributs : une autorité centrale, capable de maintenir l'ordre et d'avoir une représentation diplomatique, une population, et un territoire.

Le droit international s'appuie donc sur un 'système des Etats', espace dans lequel les Etats sont à la fois sujets et objets de droit : il n'existe aucune autre entité que l'Etat pour décider, et aucun Etat n'est tenu de se plier aux décisions des autres. La question de savoir si un gouvernement est légitime ou non n'intéresse donc pas le droit international, même s'il existe des processus de reconnaissance de nouveaux Etats, tels que la République Tchèque ou la Slovaquie. La création de nouveaux Etats s'appuie souvent sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et donc à se doter de leur propre autonomieautonomie politique et donc d'un Etat (territoire, gouvernement, population), tandis que la disparition des Etats s'appuie en principe sur les règles de succession, puisque la disparition de l'Etat n'implique pas celle de sa population. Cette dernière règle peut toutefois être prise en défaut. Pour notre problématique, le cas de l'évacuation des îles Tuvalu, menacées par la montée du niveau de la mer, est à cet égard exemplaire. On pourrait aussi citer le cas des peuples nomades.

Cette "anarchie" résulte de la concurrence entre autorités légitimes : chaque gouvernement est légitime chez soi, et la meilleure façon de maintenir une certaine stabilité et paix est d'entretenir une coexistence pacifique, via les relations diplomatiques et l'absence d'impérialisme, conformément à ce que préconisait l'idéal grec. Un motif de conflit évident est en effet la concurrence d'autorité sur un même lieu, comme celle qui a conduit à la signature des traités de Westphalie en Europe. La frontière joue donc le rôle d'un accord qui limite les conflits. Elle ne les règle pas toujours pour autant : les Etats ne sont pas toujours des nations unies, et il peut exister des nations fragmentées sur plusieurs Etats. Il peut donc y avoir contestation, comme c'est le cas actuellement à Chypre, disputée entre Grecs et Turcs, ou à Antioche, disputée entre Turcs et Syriens.

Il y a deux grandes approches dans le droit international. L'école du droit naturel s'intéresse à la nature du droit international et considère que le problème essentiel des relations internationales est l'anarchie résultant de l'absence d'autorité judiciaire incontestée et dotée d'une effectivité réelle. En conséquence de quoi le droit international est souvent injuste. Les fondateurs de cette école, en droit européen, sont, on l'a vu, Grotius et Vitoria, et dans une moindre mesure Suarez (1548-1617).

L'école positiviste par contre ne s'intéresse qu'à la fonction du droit international. C'est une école plus empirique, qui entérine les pratiques constatées et souligne l'importance de l'arbitraire des Etats (volontarisme). Comme il peut y avoir désaccord sur le contenu du droit naturel, c'est au droit volontaire et conventionnel qu'il faut se raccrocher. C'est l'approche classique du droit international, qui préconise de régler les conflits par recours à l'interprétation des règles existantes. Elle ne peut toutefois pas ignorer quelques règles fondamentales qui s'ancrent dans le droit naturel telles que le respect de la souveraineté des Etats ou l'observation des règles des traités. Ce courant se réfère à Emmerich Vattel (1714-1768), et, dans une moindre mesure, à Gentili et Suarez.

Les juristes admettent communément que les sources du droit international sont au nombre de trois : les traités, tout d'abord et principalement, puis la coutume, par quoi on entend un ensemble de pratiques constatées dans les relations entre Etats, et enfin les autres sources, qui peuvent aller de la jurisprudence aux conseils de juges ou juristes internationaux, en passant par toute une masse de « quasi-droit » tel que les résolutions de l'Assemblée générale des Nations-unies ou les documents des différentes agences onusiennes (PNUE, PNUD, etc.). Ce « droit doux » (« soft law »), qui ne prend pas la forme canonique du traité, est actuellement en pleine inflation, et les Accords Multilatéraux sur l'Environnement en font partie. Mais tant son statut que son effectivité sont encore incertains.

En ce qui concerne les relations du droit international et du droit intérieur, deux doctrines prévalent. D'une part le monisme, selon lequel il n'existe qu'un seul ordre de droit quel que soit le niveau d'autorité (ville, région, Etat, système international). La seconde approche est le dualisme, qui exige que les règles de droit international soient adoptées par le parlement avant d'être validées en droit interne. C'est donc davantage une question d'économie interne des pouvoirs, et par suite de procédure, qui oppose le dualisme au monisme, selon qu'on considère le gouvernement comme qualifié de manière suffisante pour adopter ou non les traités, ou qu'il faille requérir l'avis du parlement.

Le monisme peut être défendu par un positiviste comme Kelsen : puisqu'il ne peut y avoir contradiction dans un même ordre juridique, le droit international s'applique en droit intérieur. Mais il peut aussi être défendu par l'école du droit naturel, avec une justification très différente : c'est l'universalité des principes qui est ici invoquée. On suppose alors une antériorité des personnes sur les Etats, puisque l'ordre juridique tout entier s'appuie sur la volonté des personnes, les frontières étant considérées comme contingentes.

iii - Les évolutions récentes du droit internationalOn constate que le droit est de moins en moins considéré comme un simple droit de « coexistence » pacifique des Etats, mis en oeuvre pour limiter les conflits de souveraineté aux limites des territoires des Etats, mais de plus en plus un droit de « coopération » , qui implique une organisation collective de l'action, et non pas seulement un accord pour prohiber une certaine classe d'actions telles que la conquête.

Le positivisme est battu en brèche pour son incapacité à fonder durablement la paix, en particulier suite au Traité de Versailles au lendemain de la première guerre "mondiale" et aux problèmes posés par le système des mandats (sous la Société des Nations) face aux demandes croissantes d'auto-détermination des peuples colonisés dans l'entre-deux guerres. De plus, le positivisme ne répond pas aux questions concrètes des gouvernements, puisqu'il ne s'interroge pas sur les conditions de formation de la règle de droit. Or cet aspect, qui relève davantage de la science politique et de la philosophie que de la science juridique "pure", est essentiel dans un domaine international où le droit est finalement peu respecté faute d'une autorité judiciaire légitime.

On discute ainsi de plus en plus de l'existence d'une hiérarchie en droit international, au sens où certaines normes seraient supérieures à d'autres. Ceci n'est pas possible dans la conception traditionnelle du droit international, où les règles doivent seulement être cohérentes, c'est-à-dire ne pas prescrire des actions incompatibles entre elles. Une hiérarchie implique qu'une norme soit supérieure à une autre, c'est-à-dire que la rédaction de nouveaux traités ne dépend plus seulement de la seule volonté des Etats mais aussi du respect de certaines normes, qui priment sur cette volonté.

Un nombre croissant d'analystes estiment ainsi que le jus cogens serait une norme supérieure, au sens où ce droit constituerait un ensemble de normes valables de manière universelle et quelle que soit la volonté des Etats. Bon nombre d'indices indiquent en effet l'existence d'un jus cogens : la Convention de Vienne sur le Droit des Traités (1969), la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (1948), les deux Pactes internationaux sur les droits civils et politiques et sur les droits sociaux et économiques (1966), la Convention sur les Droits et Devoirs Economiques des Etats et le Nouvel Ordre Economique International (1974). La Charte des Nations-unies elle-même comprend bon nombre de paragraphes relatifs à la coopération en matière économique et sociale.

De même, s'il n'existe pas d'obligation de réparer un dommage transfrontière, tel que par exemple un dommage environnemental, la coutume veut quand même que l'Etat compense les dégâts occasionnés. Il y a même un projet de convention dans ce domaine dans les cartons de l'International Law Commission, qui pourrait être articulé par exemple avec la Convention de BâleConvention de Bâle ou les Conventions sur la responsabilité nucléaire qui, sans être très précises et sans permettre l'imputation de "faute" aux Etats, y tendent quand même fortement. L'institution de la Cour Pénale Internationale, en avril 2002, confirme cette évolution, même si elle se limite pour l'instant aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité.

Ajoutons que la souveraineté étatique a subi une certaine érosion au profit de la souveraineté individuelle, au sens néo-libéral du terme, à savoir par les personnes juridiques privées motivées par l'activité économique. On assiste en effet depuis les années 80, par le GATT puis via l'Organisation Mondiale du Commerce, à l'extension d'un droit économique véritablement transnational, au sens où un nombre toujours plus grand d'Etats seront régulés par un même droit. L'OMC est en outre dotée d'un mécanisme de règlement des différends qui pourrait devenir supérieur aux instances nationales.

Or ce mécanisme n'est pas démocratique, puisqu'il ne fait pas référence à une communauté politique mondiale mais à un ensemble d'intérêt économiques privés, c'est-à-dire à une 'société civile' au sens néo-libéral. Le droit contractuel privé vient concurrencer le droit international classique. Car ce droit n'est pas non plus un droit qui émane du seul consentement des Etats : c'est un droit fait par des acteurs privés, basé sur le contrat et l'intérêt marchand. C'est un droit qui peut servir l'intérêt des Etats et être un vecteur de leur puissance, mais aussi se retourner contre eux. Il peut par exemple se confondre avec le droit, relativement informel mais assez stable et identifiable, des organisations criminelles : dans le cadre d'un droit contractuel privé, les circuits internationaux de la corruption et du recyclagerecyclage de l'argent "sale" se confondent facilement avec ceux des transactions "propres".

Aussi la question de la hiérarchie des normes se pose-t-elle d'une manière de plus en plus cruciale. Cela provoque un questionnement croissant à propos d'une source du droit international qui ne résiderait plus dans le seul consentement ou la pratique des Etats, mais dans un droit naturel ou un droit des peuples situés au-delà. Les réflexions sur la "gouvernance mondiale" portent la marque de ce mouvementmouvement.

Ceci fait l'objet d'abondantes spéculations théoriques. L'étude des organisations internationales et en particulier des "régimes" s'est beaucoup développée. Stephen Krasner a défini la notion de "régime" comme "un jeu de normes, règles, principes et procédures de prise de décision formels ou informels autour desquels les attentes des acteurs convergent dans un domaine donné des relations internationales". Il faut toutefois noter que cette définition de Krasner est sociologique : elle constate une convergence, mais n'en cherche pas la justification. La Convention-Cadre sur les Changements Climatiques, ainsi que l'ensemble des dispositions légales qui en découlent (Protocole de KyotoProtocole de Kyoto, Mécanisme de Développement Propre etc.) sont un exemple de ces "régimes".

Par ailleurs, il y a émergence d'enjeux pour lesquels il n'y a pas de puissance décisive de la part des pays industrialisés, ni d'aucun autre pays, et c'est pour partie le cas des changements climatiques. Lorsque le pouvoir ne peut plus s'exercer, ni pour réduire le problème à une question nationale ni pour contraindre d'autres pays à poursuivre un intérêt, alors il se pose la question de la constructionconstruction d'un système de coopération duquel la dimension de la confiance ne saurait être absente, ce qui suppose un accord autour d'un langage commun et de règles communes, légitimes aux yeux de tous.

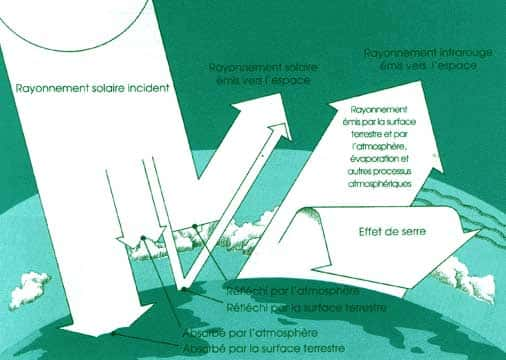

La situation revient à réaliser l'idéal égalitaire de la démocratie, et les règles qui en sortent sont plus 'équilibrées', plus 'justes'. Mais l'existence d'une quelconque 'communauté' internationale sur laquelle fonder la confiance dans un système de règles communes reste posée. Sans une telle communauté, les règles consignées dans les armoires de l'ONU resteront lettre morte, et le système ne sera pas coopératif, mais anarchique. La question reste donc posée de savoir s'il faut préférer la voie coopérative, matérialisée par un droit cosmopolitique, ou préférer la voie traditionnelle et exiger des Etats qu'ils respectent la souveraineté de leurs voisins, sous peine de créer des conflits. Concrètement, la question de savoir s'il faut considérer les émissionsémissions de gaz à effet de serregaz à effet de serre comme un problème commun ou comme un problème de violation de souveraineté est en cours de négociation.

Tout ceci reste très controversé. Le cas du droit international du développement est peut-être à cet égard paradigmatique des confusions qui peuvent régner. Issu du droit colonial, ce droit serait pour certains un nouveau moyen de confiner le Tiers-monde au rôle de fournisseur de matières premières pour le Nord, comme au temps des colonies, tandis que pour d'autres il serait une amorce de 'justice sociale internationale', allant au-delà de la simple coexistence pour faire émerger une réelle coopération et réaliser le 'droit au développement' réclamé par le Tiers-monde et reconnu en 1986 dans une résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies.

Ce droit s'appuie donc sur une vision du développement, qui est elle-même controversée. Très schématiquement, on peut présenter deux grands modèles. D'un côté le Nord présente une version dans laquelle le Sud a besoin du Nord pour se développer, et a donc besoin de l'établissement d'un marché mondial qui bénéficie avant tout au Nord : c'est le développement par les exportations. Dans ce cas, tous les pays suivent plus ou moins le même chemin mais surtout sont plus ou moins avancés dessus. A contrario, certaines élites du Sud défendent souvent un développement endogèneendogène par le renforcement de capacités, qui renforcerait l'autonomie nationale. Mais en définitive, les chemins alternatifs proposés par le Sud sont peu différents de ceux proposés par le Nord : il s'agit toujours d'industrialisme. La différence essentielle réside dans un rééquilibrage des rapports de force en faveur du Sud.

Entendons-nous bien : l'existence d'une hiérarchie juridique n'est pas seulement une question morale, mais une question de fait. Les théories du droit naturel, telles que celles de Grotius, afin de justifier le droit, s'appuyaient sur un ordre normatif antérieur à ce dernier. Ceci ne dit encore rien de l'effectivité réelle du droit tel qu'il se pratique, et non tel qu'il se dit : en l'absence d'autorité centralisée, et de pouvoir judiciaire, l'ordre de droit naturel peut être valide sans être pour autant respecté, on l'a vu. La théorie de la guerre juste de Francisco Vitoria reste valide dans ses grandes lignes encore aujourd'hui (protection des civils, gradualité des moyens etc.), ainsi que les règles de signature des traités (absence de contrainte etc.).

Le droit n'est pas la morale. Dans le domaine international, il est fortement empreint de rapports de force et d'arbitraire. Trois éléments jouent toutefois en la faveur du respect de certaines normes : la réputation, qui a toujours joué un rôle important dans les relations internationales et qui oblige les Etats à se justifier, la publicité des normes de droit international, et l'existence de recours juridiques. Une organisation comme Amnesty International a ainsi pu se spécialiser sur les emprisonnements pour délit d'opinion et sur les violations des droits civils et politiques. Notons aussi qu'il y a une vertu performative à dire l'existence d'un jus cogens : élevé au statut de constat, il peut ainsi être renforcé en tant que coutume des relations internationales.

Ce jeu de la morale avec le droit, on l'a vu aussi avec toutes ses équivoques avec la problématique du 'devoir d'intervention humanitaire', que l'on peut retrouver chez Vitoria et la légitimité de la défense des innocents par une puissance extérieure, en l'occurrence l'Espagne défendant les missionnaires, qu'il soient espagnols ou autochtones. Si les bonnes intentions de ceux qui l'ont défendu ne peuvent sans doute pas être mises en doute, de nombreux observateurs a contrario continuent de souligner les risques d'usage politique d'un tel droit : l'espace politique n'est pas vierge de tout rapport de force, et on ne peut se contenter de proclamer des principes vertueux sans se soucier des conséquences de l'usage qui en sera fait. La souveraineté, qui implique qu'un Etat n'obéisse qu'aux lois qu'il reconnaît, préserve au moins par principe une certaine indépendance aux Etats faibles. Une intervention humanitaire institutionnalisée pourrait ainsi ouvrir à la porteporte à des dérives importantes.

iv - Le 'boom' économique et financierSi les années qui suivent la seconde guerre "mondiale" se caractérisent par une explosion de la consommation de ressources naturelles, le souci principal n'est pas l'environnement, mais la reconstruction et la croissance économique.

Mis à part plusieurs crises passagères telles que les crises pétrolières de 1973 et 1979, on peut affirmer que la croissance économique et la croissance de la consommation, principalement dans les anciennes métropoles et plus largement dans les pays industrialisés, s'est poursuivie sans faiblir jusqu'à aujourd'hui, avec une tendance à s'étendre dans le monde. Et avec la croissance économique est ordinairement associée la 'mondialisation', qui eut le sens spécifiquement économique d'accroissement du commerce international via la libéralisation des échanges, avant de se voir déclinée sous d'autres dimensions : environnementale, sociale, informationnelle, etc.

'Mondialisation', ou 'globalisation' parfois, ne désigne pas l'apparition d'échanges inter-nationaux, qui sont sans doute aussi vieux que l'existence de nations, ni même leur caractère planétaire, puisque c'est le cas depuis au moins le XIIe siècle. Non, ce dont il s'agit, c'est d'un saut considéré comme qualitatif dans la densité des relations marchandes : il s'échange aujourd'hui de l'ordre de $ 5000 milliards par an de biens et services. Il ne s'agit pas d'échanges culturels, mais d'échanges marchands, dont le contenu importe peu pourvu qu'elles soient rentables, et donc vendables en grandes quantités.

Et ces marchandises ne voyagent pas seules : la mondialisation, c'est donc aussi la croissance des entreprises multi- ou trans-nationales, et des transports internationaux, et donc de la consommation de combustiblescombustibles fossilesfossiles. La taille minimale requise pour opérer à cette échelle a engendré une suite de fusionsfusions qui a défrayé la chronique des médias économiques au cours des deux décennies 80 et 90, et qui n'est pas sans poser des problèmes de monopole. Le phénomène de l'entreprise transnationale n'est cependant pas nouveau lui non plus. La concentration de l'exploitation pétrolière, tout comme celle d'autres "marchés" de matières premières, en était un bon exemple. C'est l'ampleur du phénomène, encore une fois, qui est nouvelle. Les sociétés transnationales (STN) ou multinationales (SMN) ont ainsi connu une expansion sans précédent. Nous verrons plus loin quelle est la différence entre STN et SMN : tenons-les pour l'instant pour équivalentes.

On compte aujourd'hui 63 000 sociétés transnationales et 690 000 filiales étrangères, présentes dans pratiquement tous les pays. Les 100 premières par le chiffre d'affaire ont presque toutes ont leur siège dans un pays industrialisé, et leurs filiales représentait en 1998 plus de $2000 milliards d'actifs, soit 1/8e des actifs totaux de l'ensemble des filiales étrangères dans le monde. Elles emploient 6 millions de personnes, ce qui est très faible au regard de leur poids économique. Presque tous les pays ont modifié leur cadre réglementaire pour favoriser le développement de la production internationale : entre 1991 et 1999, 94% des 1035 révisions portant sur la réglementation des investissements directs à l'étranger (IDE), c'est-à-dire des investissements étrangers privés, visaient à libéraliser, et les traités en ce sens sont passé de 181 en 1980 à 1856 fin 1999. L'épisode de l'Accord Multilatéral sur l'Investissement (AMI) est à cet égard célèbre tant il a focalisé l'attention sur cette liberté grandissante des activités économiques privées vis-à-vis des Etats qui les accueillent.

Le produit brut associé à la production internationale représente aujourd'hui 1/10e du PIBPIB mondial, contre 1/20 en 1982. Les flux financiers, représentant l'activité des STN, sont toutefois extrêmement concentrés : en 1999, 10 pays ont reçu 74% des IDE, et ce sont principalement les pays industrialisés qui les accueillent. L'économie "des connaissances", en vogue actuellement, correspond en fait le plus souvent à l'économie des brevets : les nouveaux produits, reposant largement sur les technologies du numériquenumérique, sont très facilement copiables et pour garder ses parts de marché l'entreprise doit arriver à maintenir les caractéristiques d'une marchandise, et en particulier son caractère exclusif et non partageable.

Le phénomène marchand le plus marquant est sans doute la mondialisation financière : avec l'informatisation des places boursières, il s'échangeait au milieu des années 90 chaque jour plus de $1000 milliards, atteignant donc en quelques jours le montant de la totalité des échanges internationaux de biens et services au cours de l'année. L'importance de ces flux de capitaux à court terme n'a pas été sans influence sur la crise financière asiatique de la fin des années 90, et a finalement provoqué l'inquiétude des institutions financières internationales elles-mêmes.

Qu'il y ait 'mondialisation' ne signifie toutefois pas que le monde ressemble à un 'village planétaire', comme certains commentateurs ont pu le dire ou le célébrer, et ceci pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, la mondialisation est d'abord économique : il ne s'ensuit pas nécessairement que les solidarités internationales s'accroissent de manière durable à travers la mise en oeuvre d'institutions permanentes, et efficaces, au sens où elles atteignent leurs objectifs de manière suffisamment satisfaisante. Le contrat a un terme, souvent très court, et ne construit rien de durable. S'il semble incontestable que la solidarité internationale ait progressé, c'est d'abord et avant tout sur un mode ponctuel et vertueux, c'est-à-dire non-contraignant : aide d'urgence, opérations humanitaires, charité, etc.

Et dans bon nombre de domaines, on peut se demander s'il a progrès. Pour ne citer qu'un exemple, les inégalités mondiales ne cessent de croître depuis la fin des années 60, et pas seulement parce que certaines zones se développeraient 'moins vite' que d'autres : il y a bien des causes structurelles qui font que certains pays s'enrichissent et d'autres stagnent voire s'appauvrissent, et c'est une revendication constante du Tiers-monde que de demander des réformes du système international vers davantage de solidarité, et pas seulement pour le partage des "maux" tels que la lutte contre le changement climatique.

Ensuite, tout le monde n'est pas également touché par cette 'mondialisation'. On peut même dire qu'elle touche essentiellement les pays déjà industrialisés, en gros les membres de l'OCDEOCDE, laissant à la marge un nombre croissant de pays. L'Afrique est peut-être l'exemple paradigmatique d'une telle marginalisation. La mondialisation ne touche pas non plus toutes les personnes dans un même pays : ce sont davantage les grosses villes, les élites et les gros acteurs économiques qui sont concernés. La télévision a sans doute véhiculé auprès d'un très grand nombre de gens les modes de vie occidentaux, mais ils restent un rêve pour la plus grande partie des Terriens. On assiste en outre à une sorte de marginalisation d'une partie de la population des pays industrialisés eux-mêmes.

Car la 'mondialisation' n'est pas la généralisation des échanges culturels sur un pied d'égalité, mais plutôt la généralisation à l'échelle planétaire de la vision occidentale du monde, que ce soit à travers la télévision et les media, encore une fois, ou encore à travers la formation des élites du Tiers-Monde. Elle n'est pas non plus la généralisation des échanges culturels physiquesphysiques : si les barrières douanières sont parfois abaissées pour les personnes, et pas seulement pour les marchandises, ce sont de fait essentiellement les touristes des pays industrialisés qui en bénéficient. L'immigration des pays du Tiers-monde vers le Nord reste toujours aussi difficile, voire encore davantage du fait d'un taux de chômage élevé dans bon nombre de pays de l'OCDE. Les passeports n'ont pas tous même statut : certains provoquent une ouverture des frontières, tandis que d'autres les fermentferment.

Sous son aspect économique, le processus est enclenché dès 1944, avec la création des institutions de Bretton Woods et en particulier du GATT, le General Agreement on Tariffs and Trade, dont le but est de 'libéraliser' toujours plus les échanges internationaux, c'est-à-dire d'étendre les marchés.

En d'autres termes, le modèle sur lequel se basent les reconstructeurs de l'après-guerre est à la fois celui de la paix par l'interdépendance économique, la crise de 1929 étant soupçonnée d'avoir fortement contribué à provoquer la guerre à cause de mouvements protectionnistes, et la stabilité internationale économique, garantie dans un premier temps par l'étalon or, puis remise entre les mains des seuls pouvoirs auto-régulateurs du marché. La mondialisation du capital et du commerce s'accompagne de la multiplication d'institutions transnationales privées, tandis que du côté public, elle s'achève aujourd'hui provisoirement dans la création de l'Organisation Mondiale du Commerce. L'idée là encore n'est pas neuve : une organisation similaire était morte-née peu après Bretton Woods.

Y a-t-il contradiction entre la 'dérégulation', moteur de la 'mondialisation', et la création de l'OMC, qui a vocation a réguler ? Non, pas nécessairement. La 'dérégulation' néo-libérale consiste à réduire les capacités de contrôle de l'Etat, et de la nation, pour favoriser l'ordre spontané du marché et du droit "privé" des capitaux et des marchandises. Les marchés sont ainsi « dénationalisés » et régis par un droit de plus en plus transnational. Ce mouvement suppose une confiance dans les mécanismes du marché pour réaliser le bien du plus grand nombre : c'est la "main invisible" qui va réaliser le bien commun, selon les règles du marché, et non plus les lois de l'Etat. Il s'agit donc d'un transfert de compétences des Etats vers les entreprises et l'OMC, et non d'une suppression systématique des règles pré-existantes.

Que le droit et la régulation soient privatisés peut choquer les oreilles d'un Européen, habitué à ce que la chose publique soit décidée par les autorités publiques. Et pourtant, c'est bien de cela dont il s'agit : dans cette vision du monde, la libération de la société civile et la libération de l'économie ne font qu'un. Les marchés ne sont théoriquement encadrés que par des règles de propriété strictes, ancrées dans le droit public. Le rôle de l'Etat se limite à faire respecter ces droits de propriété.

Une autre forme de dérégulation est toutefois le résultat de la croissance du pouvoir des entreprises privées par rapport aux instances de contrôle. C'est particulièrement le cas dans le Tiers-monde et pour le commerce pouvant 'passer' par des moyens de haute technologie, pour lesquels les autorités ne sont pas formées. Par exemple : droguedrogue, dopagedopage, détournements ou blanchiment d'argent via informatique, etc. mais aussi un bon nombre de pollutions, tels que les déchets toxiquesdéchets toxiques, qui ne se manifestent que par des maladies.

Curieusement, la problématique "environnement" entre à tout petits pas dans la question de la croissance et du développement, et par suite dans la problématique du rôle du commerce international. Au cours des années 80, la seule question environnementale posée au GATT était celle du commerce des biens interdits sur le marché domestique, suite au souci des PED de ne pas se retrouver transformés en poubelles de la planète, sans disposer de l'expertise pour le suivi et l'identification des déchets, ni de capacités pour empêcher les ventes.

Alors que l'on glorifie le rôle moteur de la mondialisation d'un côté, et que l'on déplore les dégradations environnementales de l'autre, il est surprenant que les liens entre les deux aient fait l'objet de si peu de travaux. L'environnement ne se dégrade pas tout seul, quand même ! Les excuses de l'OMC dans ce domaine sont bien faibles, et reflètent le consensus qui règne parmi les pays industrialisés. L'organisation avance deux arguments. D'une part un manque de données fiables sur le sujet, et d'autre part l'inexistence d'incompatibilité de principe entre commerce et environnement, étant donné les vertus du marché. Mais ce dernier argument théorique n'est guère étayé par des études empiriques.

Il existe donc un désintérêt de la sphère économique vis-à-vis de la question. Ou un intérêt certain à la voir négligée aussi longtemps que possible, puisque c'est bien la question de la colonisation qui est de nouveau soulevée ici. On peut contester le fait que le colonialisme ait été peu rentable pour les colonisateurs jusqu'à la seconde guerre mondiale, mais on ne peut pas contester la dépendance massive, et qui va croissante, du monde industrialisé (le "premier" monde") vis-à-vis de ressources naturelles qu'il trouve essentiellement dans le Tiers-monde. Les organisations du Sud revendiquent par exemple de plus en plus l'existence d'une "dette écologique" en lieu et place de l'ancienne "détérioration des termes de l'échange", dont la définition était restreinte à des enjeux commerciaux. La dette écologique englobe au contraire toutes les richesses naturelles que les pays industrialisés utilisent sans pour autant verser la moindre rémunération à ceux qui en sont propriétaires. C'est le cas des capacités de recyclage en gaz à effet de serre des écosystèmesécosystèmes du Sud, par exemple, ou encore de l'exploitation commerciale de la biodiversitébiodiversité ou des savoirs autochtones.

Et même si le commerce avec les colonies fut de fait assez faible, en valeur, en poids ou en volumevolume, il était peut-être une condition nécessaire de l'industrialisation. Il est par exemple raisonnable de penser que des matériaux particuliers tels que l'or et l'argent ont joué un rôle essentiel dans l'expansion des économies européennes, en fournissant le numéraire dont les mercantilistes avaient tant besoin pour étendre les marchés jusqu'à l'échelle nationale.

v - La poussée du Tiers-mondeL'après-guerre a donc aussi été le théâtre de l'accession à l'indépendance d'un nombre croissant de pays anciennement colonisés : si l'ONU comptait une cinquantaine de membres en 1946, elle en compte aujourd'hui près de 200. Et ces pays aspirent, pour la majorité d'entre eux, au modèle de développement des ex-colonisateurs.

Au sortir de la guerre, les Etats-Unis, sortis grands vainqueurs, ne se retrouvent guère concurrencés que par l'Union Soviétique. L'Europe, autrefois référence incontestée, reçoit de ses anciennes colonies américaines un aide qui lui permet d'amorcer la reconstruction et de connaître elle aussi la croissance, mais elle ne détient désormais qu'un leadership de deuxième rang. La guerre froide et le monde bipolaire favorisent, dans les années 50 à 70, l'affrontement par voie de Tiers-monde interposé, ce qui a pour résultat d'attiser les guerres de libération. Manipulé, le Tiers-monde est aussi manipulateur, sachant jongler avec les demandes concurrentes des deux Grands pour servir ses propres intérêts. Il prend donc dans ces années-là un poids politique nouveau, d'autant que la création de nouveaux Etats via l'accession à l'indépendance s'accélère. L'Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU) devient peu à peu le forum mondial de discussion. Même si son pouvoir est à peu près nul, ses résolutions sont souvent interprétées comme ayant valeur d'indicateur quant aux évolutions futures des relations internationales.

On a par ailleurs assisté, avec l'entrée en scène du Tiers-monde, à une volonté de 'moraliser' les relations internationales. Cela se marque tout d'abord avec l'accent mis sur le droit à l'auto-détermination des peuples, et même pour les peuples 'non-civilisés', occupants des colonies. Dans l'exaltation de la liberté retrouvée au détriment du colonisateur, le Tiers-monde a aussi connu une période d'union relative lui permettant de peser dans le contexte international : conférence de Bandung, création du 'Groupe des 77' peu avant la première CNUCED, conférence d'Alger en 1967, et surtout le grand espoir avec le coup de force de l'OPEPOPEP, qui organise la crise du pétrolepétrole en réponse à l'attitude occidentale dans la guerre du Kippour.

Dans la foulée, la résolution de l'AGNU portant sur l'établissement d'un Nouvel Ordre Economique International (NOEI) est adoptée début mai 1974, avec un programme d'action. Les grands principes du NOEI sont l'égalité et la souveraineté réelle des Etats (décolonisation économique, répartition des voix dans les organismes internationaux, etc.), la reconnaissance que l'interdépendance engendre des obligations réciproques, d'où la Charte des droits et devoirs économiques des Etats adoptée par l'AGNU en 1975, et la coopération entre pays 'sous-développés'. En bref, l'idée est d'articuler souveraineté des Etats de fait et solidarité internationale pour le développement, avec toutes les ambiguïtés que ceci comporte au regard du droit international. On remarquera que les pays du Sud amènent eux aussi le thème de l'interdépendance, mais c'est pour faire remarquer que l'interdépendance n'est pas établie dans la réciprocité et que les acteurs faibles y perdent, à cause d'un pouvoir de négociation réduit.

On a pu croire, au sein de cette euphorieeuphorie 'libératoire', que le 'Tiers-monde', selon l'expression fameuse d'Alfred Sauvy, pourrait incarner une 'troisième voie'. Mais si Bandung l'a proclamé, il n'en a de fait rien été. Le monde est devenu multipolaire et fragmenté, et le 'Tiers-monde' est devenu le monde 'en développement'. Car le tableau s'est rapidement assombri.

Les années 80 sont celles du début de la crise de la dette, qui passe de $ 18 milliards en 1960 à $ 75 milliards en 1970 et à $ 639 milliards dix ans plus tard, pour arriver à $ 1341 milliards en 1990. Certains pays ont aujourd'hui une dette égale à plusieurs fois leur PNB. En 1988, la Banque Mondiale estimait que le pouvoir d'achat africain avait été divisé par deux depuis 1980. Ceci est très largement lié à une conséquence imprévue du coup de force de l'OPEP : les revenus tirés du pétrole ont été investis par les pays de l'OPEP dans les économies industrialisées, créant un afflux énorme de liquidités qu'on a appelé les "pétro-dollars". Ceci a conduit les banques et organismes internationaux à prêter à des conditions extrêmement avantageuses, quasiment sans conditionnalités, ne sachant que faire de ces liquidités. La concurrence pour les prêts a fait oublier les règles de prudence financière élémentaire, et lorsqu'à la fin des années 70 les taux d'intérêt se relèvent, c'est la crise.

En 1982, le Mexique se déclare dans l'incapacité d'honorer le service de sa dette. Le Fonds Monétaire International commence alors la mise en place de 'plans d'ajustement structurel' dans les pays en développement, afin de redresser leur situation économique. Ces plans seront eux aussi vivement critiqués par les opposants au 'consensus de Washington', qui dénoncent leur réductionnisme et l'inefficacité et les conséquences sociales désastreuses qui en découlent. Le FMI intervient en effet sur la base d'un cadre de référence calqué sur les économies industrialisées, et l'applique de manière universelle, sans discernement pour les circonstances locales ou extra-économiques.

Le Tiers-monde, auquel les créditeurs imputent la faute d'une mauvaise gestion, plonge alors dans la dépendance à l'égard des organismes créditeurs, largement contrôlés par le Nord. Car prêter aux pays du Tiers-monde est une affaire rentable : les pays ne peuvent pas déposer le bilan, et se retrouvent dans une situation sans issue. Les Plans d'Ajustement Structurels conseillent d'accroître les exportations pour faire rentrer les devises, afin de rembourser une dette libellée en dollars : les pays du Tiers-monde se mettent alors à exporter ce qu'ils ont, à savoir leur sol, leur sous-sol et leur travail à bas prix. Ceci n'est pas sans rappeler la situation coloniale. Certains gouvernements ont alors depuis longtemps déboursé en dépenses somptuaires ou militaires un argent emprunté que les peuples n'ont jamais vu, l'exemple du Maréchal Mobutu en est l'illustration la plus caricaturale. Et ces dépenses profitent encore aux prêteurs, puisque les produits et armes sont achetées au Nord.

Ce qui a donné lieu à de nouvelles classifications - ainsi par exemple les PPTE de la Banque Mondiale -, et à des mobilisations massives d'ONG tout autour de la planète. La spirale des prêts pour rembourser la dette est telle que depuis le depuis des années 80 les transferts financiers nets sont en faveur des prêteurs du Nord.

Les années 80 sont toutefois celles du 'décollage' des Dragons asiatiques, pour des raisons qui sont encore mal comprises : Taiwan, Singapour, Corée du Sud, et Thaïlande. Les penseurs de la mondialisation économique en ont fait le symbole de la réussite de leur modèle, mais ceci est contesté. La revendication d'un bilan précis et impartial des mesures de libéralisation et des plans d'ajustement structurel est une revendication ancienne d'organisations du Sud comme de bon nombre d'ONG.

vi - Multiplication et diversification des acteurs dans l'espace internationalParallèlement aux ballets diplomatiques tels que la Conférence de StockholmConférence de Stockholm, les années 70 et 80 sont aussi celles de la multiplication de nouveaux acteurs internationaux. On peut classer les nouveaux acteurs en trois grandes catégories : les ONG « citoyennes », les multinationales, évoquées plus haut, et les ONG « économiques » qui portent leurs intérêts, et les institutions internationales, bilatérales, régionales ou globales.

Par ONG « citoyennes », nous voulons faire référence aux organisations qui portent des intérêts qui ne peuvent pas être réduits à ceux du monde économique. Elles font elles-même référence au concept de citoyenneté pour ne pas être confondues avec la société civile économique. Ces mouvements sont incompréhensibles dans une vision purement économique, pour qui la « société civile » est constituée principalement d'acteurs économiques. L'ONG contemporaine la plus connue dans le domaine en France est ATTAC, qui se définit volontiers comme un mouvement d'éducation populaire.

Un grand nombre de ces mouvements citoyens internationaux se définissent donc comme 'anti-mondialisation', ou plus exactement comme 'anti-marchandisation', ou 'alter-mondialisation', par référence à la mondialisation purement économique telle que pensée par le 'consensus de Washington' et la 'révolution conservatrice' de Reagan et Thatcher dans les années 80 - la mondialisation néo-libérale. Ces mouvements contestent les politiques dominantes et les organisations internationales qui les mettent en œuvre.

Le débat entre les "anti" et les "pro" n'est donc pas de savoir si on est pour ou contre la mondialisation : tout le monde est pour. La question est bien davantage de savoir quels seront les principes qui vont présider à l'organisation de cette mondialisation. Pour le monde économique, c'est évidemment le marché, encadré par un système juridique stable et prévisible, permettant l'accroissement des échanges commerciaux - et donc l'extension de la logique marchande au maximum de domaines possible. Pour les ONG citoyennes et les opposants, la grande faiblesse de cette vision est de ne voir que le marché doit surtout être encadré par des principes supérieurs de bien commun qu'il ne sait pas lui-même générer, à savoir les droits de l'Homme, le principe de démocratie et d'auto-détermination des peuples, les droits sociaux, économiques et culturels, et bien entendu la protection de l'environnement, l'usage durable des ressources naturelles et le partage des richesses qui en découle.

Pour les partisans du marché au contraire, la question qui se pose a deux niveaux. Soit il s'agit d'une question de répartition ou de toute autre question d'ordre politique, et alors le niveau approprié est le niveau intérieur, national, soit la question est économique et internationale et le seul problème est la mise au point de cadres juridiques appropriés et de techniques de financement des biens publics internationaux. Mais il ne s'agit en aucun cas d'une question politique de bien commun. Les anti-marchandisation ne croient pas qu'une telle "technique" existe ou soit accessible, aussi demandent-ils souvent une relocalisation des enjeux qui ne sont pas gérables au niveau mondial, faute d'institutions démocratiques ou potentiellement démocratisables.

Contrairement à ce que l'on pense ordinairement, les "anti" ne sont pas forcément du côté de ceux qui voudraient une solidarité universelle ou un gouvernement global, même si on trouve parmi eux une forte composante de solidarité internationale hors des canaux gouvernementaux, au contraire : ils accusent souvent les gouvernements et le monde économique non seulement d'injustice, mais aussi d'internationalisme utopique. Nous examinerons ceci en détail plus loin.

Les ONG existaient bien avant ce nouveau mouvement. Les ONG de protection de l'environnement et les ONG de solidarité internationale sont anciennes, certaines d'entre elles ont été fondées au siècle dernier. Mais les enjeux se sont déplacés : il ne s'agit plus seulement de protéger un environnement conçu comme sanctuaire, monumental, ni de faire oeuvre de solidarité internationale en partageant davantage les richesses du Nord, mais de contester le type de mondialisation qui se met en place.

Le concept de "société civile" a ainsi changé de sens, sous la poussée des acteurs eux-mêmes. Il désignait l'ensemble des citoyens d'un territoire au XVIIIe, puis les acteurs de la société économique au XIXe et XXe, avant d'être réapproprié par les acteurs non-économiques de la société non-gouvernementale et ses organisations. L'usage n'est pas encore stabilisé, même si de fait l'ensemble des acteurs directement impliqués utilisent cette dichotomie société civile / acteurs économiques comme repère.

Les ONG sont aujourd'hui des dizaines de milliers, contre seulement quelques centaines au début des années 70. Elles ne sont pas pour autant un mouvement unifié, comme nous le verrons par la suite. Elles portent des intérêts qui sont incontestablement de l'ordre de l'intérêt général, même si leur position n'est pas toujours représentative de la majorité. Bien réels, les problèmes de représentativité qui se posent ne sont toutefois pas très différents de ceux rencontrés lors de l'émergence des syndicats.

Les ONG ne sont pas les seules organisations non-économiques à se multiplier : on compte par ailleurs aujourd'hui 400 organisations inter-gouvernementales, dont 35 réellement globales et environ 370 de taille régionales. Le système des Nations Unies s'est considérablement développé depuis sa création, ajoutant agences sur programmes pour finalement aboutir à une architecture complexe, ordonnée autour du Conseil Economique et Social, et difficile d'accès. Et il n'est pas le seul : on compte aujourd'hui diverses organisations d'intégration économique telles que l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE), les banques régionales pour le développement tels que l'Asian Development Bank etc.

Ajoutons enfin à ces acteurs la présence d'un certain nombre d'acteurs plus anciens, tels que les Eglises ou les syndicats, ou encore les terroristes et les mafias.

v - La disparition de la ligne d'analyse 'Est-Ouest'L'un des événements les plus marquants du contexte qui encadre le Sommet de la TerreSommet de la Terre à Rio est sans aucun doute la chute de l'URSS, et avec elle la fin de la guerre froide. Et, a-t-on dit, la fin de la paralysie de l'ONU.

Mais si l'affaiblissement de la Russie est incontestable, le renforcement attendu de l'ONU est moins évident : même si les opérations de maintien de la paix se sont multipliées, s'il a été créé une Cour Pénale Internationale, et si les agences onusiennes n'ont pas manqué d'œuvre, l'institution mondiale reste mal financée, peu efficace, peu soutenue par ses membres les plus puissants, et très critiquée par ses membres qui, pour diverses raisons, la considèrent comme n'étant pas impartiale. Avec la fin de la guerre froide, le Tiers-monde perd un de ses leviers d'action sur le système international, ne pouvant plus faire jouer la rivalité entre les deux camps. Il reste que l'ONU est devenu un forum de discussion planétaire permettant d'aborder une grande diversité de sujets. Certains d'entre eux restent pourtant fermés : les ventes d'armes, etc. et... les liens entre environnement et développement.

Comme nous l'avons évoqué plus haut, la simple observation de ce qui se passe dans le domaine des négociations témoigne de ce point crucial : de Stockholm (Sommet sur l'Environnement) à Rio (Sommet sur l'Environnement et le Développement) puis à Johannesburg (Sommet sur le Développement Durable, 2002), l'accent passe de "l'environnement" au "développement". Parions qu'en 2012 aura lieu un "Sommet sur le Développement", entendu non pas comme un Sommet sur l'avenir du seul Sud, mais un Sommet sur le modèle de développement que le monde veut mettre en oeuvre, et qui jusqu'à présent passe très largement par une recette unique : la croissance économique et l'augmentation de la production.

D'ici à ce qu'un tel Sommet ait lieu, il est important pour notre sujet de reconnaître que la plupart des négociations internationales, et en particulier celles relatives à « l'environnement », sont toujours liées à des négociations sur le développement, au sein duquel l'environnement n'est qu'un des aspects. Pour résumer trop rapidement, les pays du Nord comme du Sud cherchent à savoir comment conserver ou accroître leur niveau de « développement », entendu comme le niveau de revenu et le taux de croissance économique, en minimisant ou en essayant de faire minimiser chez les autres la dégradation de « l'environnement », entendu comme l'ensemble des richesses naturelles, c'est-à-dire des ressources et des capacités de charge naturelles.

L'enjeu, qui est évidemment de taille, se diffracte donc en autant de sous-enjeux qu'il y a de négociations internationales en cours. Le seul lieu où la question pourrait être posée dans son intégralité est peut-être la Commission sur le Développement Durable (CDD), mise en place à la suite de Rio pour assurer le suivi de la mise en oeuvre de l'Agenda 21Agenda 21. Mais, dépendant directement de l'Ecosoc, cette commission a de fait peu de poids. Les éléments potentiellement contraignants, tels les Protocoles, se mettent en place dans les négociations thématiques, et non à la CDD, dont le statut reste consultatif.

La disparition du monde bipolaire a cependant fait surgir une nouvelle catégorie de pays, dite "pays à économie en transition" (PETPET). Une dénomination hautement significative, puisqu'elle ne s'intéresse qu'à la structure économique de ces pays.