au sommaire

- À lire aussi

Faune et flore marine : une lutte à armes inégales

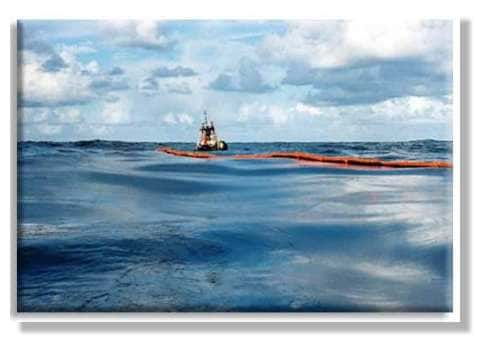

Excepté les oiseaux, toujours sous le feu des projecteursprojecteurs lors d'une marée noiremarée noire, bien d'autres espècesespèces animales et végétales souffrent en silence dans cette guerre contre la pollution. Lesquelles ? Toutes plus ou moins. Petit tour d'horizon des dégâts.

Le fuelfuel en mer est susceptible de perturber la gigantesque baleine bleuebaleine bleue comme la microscopique cellule végétale... Effectivement, même si elle résiste mieux à une perturbation accidentelle aux hydrocarbures qu'à une pollution chimiquepollution chimique chronique, la flore marine succombe aussi ! PhytoplanctonPhytoplancton invisible à l'oeil nu, alguesalgues (laitue de mer, fucus et varech, laminaireslaminaires...), et phanérogames - plantes à fleurs - (zostères, posidonies de Méditerranée), tous ont besoin de lumière qui pénètre facilement les cinquante premiers mètres de profondeur.

Sans elle, pas de photosynthèsephotosynthèse ! Ce processus chimique unique leur permet de fabriquer leur propre matière organique, en quelque sorte leur propre nourriture, et de produire l'oxygène, moléculemolécule si précieuse à la respiration des êtres vivants.

Or, les nappes de fuel, noires, couvrent la surface de l'eau et empêchent tout passage de lumière, tuant massivement les végétaux. En 1967, plus de 100 000 tonnes d'algues et de phanérogames périrent suite au naufrage du Torrey Canyon ! L'arrêt soudain de la photosynthèse fait chuter le niveau d'oxygénation dans les endroits pollués par le fuel, ce qui ne manque pas de faire rapidement son effet sur les poissonspoissons et les autres invertébrésinvertébrés.

© Caroline Lepage – Algues et plantes marines s'asphyxient sans lumière

Par ailleurs, les hydrocarbures, qui se déposent sur les rochers colonisés par les algues, les détachent de leur support. Une fois mortes, elles viennent s'entasser et se décomposer dans les baies. Cette massemasse finit à long terme par fournir un engrais potentiel qui, plus tard, attire d'autres algues vertes, bien connues pour être à l'origine de marées... vertes cette fois !

- Des crustacéscrustacés sur la sellette

Saviez-vous qu'il existait des crustacés fixés : aux récifs, ou sur d'autres animaux comme les moules ou les baleines ? Ces derniers, les cirripèdes (anatifes, pouces-pieds, balanesbalanes) sont immobiles mais gardent au moins l'avantage, par rapport à leurs cousins "à pattes et à pinces" de pouvoir s'isoler temporairement du milieu extérieur, à l'abri, dans leur carapace.

Pourtant, la toute première cause de mortalité, l'asphyxieasphyxie pure et simple sous une épaisse couche d'hydrocarbures, n'épargnent ni les uns ni les autres ! Sous forme de gouttelettes dispersées, le fuel obstrue les branchiesbranchies des crustacés (et des poissons !) et les systèmes de filtrationfiltration des plus vulnérables : ceux qui se nourrissent de détritus et particules en suspension (crustacés du zooplanctonzooplancton, mais aussi vers marins, bivalvesbivalves, etc.).

Les pouces-pieds ont beaucoup souffert lors de la marée noire du Prestige

A long terme, crustacés, coquillages et échinodermeséchinodermes (oursinsoursins, étoilesétoiles et concombres de merconcombres de mer) sont bien plus sensibles à la présence des HAP que les anémones par exemple. En effet, ces hydrocarbures hautement toxiques influencent leur comportement, même à très faible concentration ! Désorientés dans la recherche de nourriture, ils ont des problèmes de reconnaissance liés à la perturbation de leur communication par phéromonesphéromones, des hormoneshormones dont le mode d'action biologique est la cible des HAP. Et sans communication... pas de rencontres et encore moins de reproduction ! Le phénomène est d'autant plus grave pour les gros crustacés - crabes, homards, langoustes - qui s'accouplent à intervalle moins fréquent et mettent plus de temps à se repeupler que les petites espèces.

© NOAA – Les crabes succombent aussi au fuel

Enfin, le succès de l'éclosion des oeufs diminue et le développement des larveslarves, altéré, peut conduire à la formation de crustacés difformes à l'état adulte. Quant aux minuscules crabes et crevettes qui appartiennent au zooplancton, leur survie dépend d'abord de la présence du phytoplancton dont ils s'alimentent...

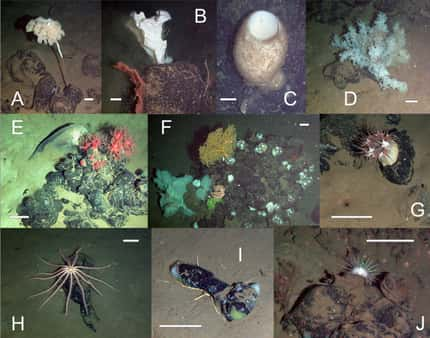

- Oursins et étoiles de mer : peu de certitudes

Le risque d'être totalement "noyé sous l'or noir" venu s'amonceler sur les côtes concerne surtout la faunefaune et la flore de l'estranestran, là où se situe la zone de balancement des marées qui les met à nu à chaque marée basse. De fait, les échinodermes qui colonisent d'avantage les étages inférieurs, toujours immergés, sont un peu plus à l'abri de cet engloutissement.

© Caroline Lepage – La bioaccumulation chez les étoiles de mer ?

Mais, "comme la plupart des espèces, ils accumulent les hydrocarbures dans leurs tissus à des concentrations bien supérieurs à celles rencontrées dans leur environnement". C'est le phénomène de bioaccumulationbioaccumulation que décrit ici Geoffroy Cotteur, chercheur au laboratoire de biologie marine de l'Université de Bruxelles, avant d'ajouter : "des HAP tels que le benzènebenzène, le benzopyrène, etc. peuvent être cancérigènes et affecter les réponses immunitairesréponses immunitaires ou la reproduction chez d'autres groupes d'organismes. En revanche, chez les échinodermes, les effets restent à peu près inconnus !".

En laboratoire, le pétrolepétrole additionné à l'eau de mer altère la capacité des étoiles de mer à localiser leurs proies. Mais, ces effets disparaissent en une à deux semaines lorsqu'elles sont replacées dans de l'eau non contaminée. Une chose est certaine : "les échinodermes sont capables de métaboliser les hydrocarbures et les détruire, de sorte que, dés que la source de pollution est supprimée, les concentrations dans les tissus diminuent et finissent par revenir à la normale" certifie Geoffroy Coteur.

- Sauvés par les migrations ?

Les céphalopodescéphalopodes (poulpespoulpes, seiches, calmarscalmars) appartiennent comme les bivalves (moules, huîtres, coques, etc.) et les escargots de mer à la classe des mollusquesmollusques. Mais tous ne sont absolument pas égaux en terme de mortalité face à une marée noire !

Les premiers, très mobilesmobiles, vivant bien en dessous de la surface peuvent tenter de fuir les zones polluées, d'autant plus que de nombreuses espèces migrent en fonction des saisonssaisons soit vers le large, soit vers la côte. Et par ailleurs, leur chair accumule surtout les métauxmétaux lourds liés aux pollutions industrielles chroniques. Néanmoins, après la reproduction, leurs pontes, côtières et souvent accrochées aux algues, aux gorgones ou à la roche, n'échappent pas à une marée noire avec les conséquences qui en découlent au moment des naissances...

© Caroline Lepage – Les moules : fixées pour le meilleur et pour le pire…

Evidemment, il en est tout autre pour les bivalves, surtout ceux qui, demeurent immobiles, sur les récifs de l'estran ou dans les parcs de culture entretenus par l'homme. A coup sûr, ils périront asphyxiés, en nombre, lors de l'arrivée des vaguesvagues de fuel ! La mortalité surprenante dans un premier temps n'empêche pourtant pas les survivants de bien se relever d'un tel stressstress.

C'est le cas des moules, par exemple, qui retrouveraient un état de santé normal en 8 à 12 semaines après une marée noire. Evidemment, des traces de contaminationcontamination en HAP peuvent perdurer si des tempêtestempêtes viennent remettre en suspension les hydrocarbures piégés dans les sédimentssédiments.

Quant aux huîtres, après la marée noire, elles subiraient des altérations physiologiques et surtout une diminution de leurs défenses immunitaires qui les exposeraient d'avantage aux maladies infectieuses contre lesquelles elles parviennent d'habitude à relativement bien se défendre.

- Fuir ou ne pas fuir...

Il y a les gros pélagiquespélagiques (thonsthons, barracudas, requins, etc.), ceux qui vivent autour du récif (mérous, loups, rascasses, murènes...) et ceux qui demeurent enfouis ou sur les fonds sableux : soles, plies, raies, rougets, etc.

Pour tous, mais à des degrés divers selon le mode de vie, la contamination s'exécute par trois voies. La première est le contact cutanécutané qui se fait principalement par le sédiment pollué et entraîne une surproduction de mucusmucus (une substance gluante protectrice) jusqu'à l'épuisement des glandesglandes qui fabriquent ce mucus. "La peau est alors en exposition directe aux polluants. Elle subit des nécroses (la mort des tissus), et les nageoires sont abîmées".

Mais ces problèmes sont en partie récupérables lorsque le milieu redevient sain" explique Yves Desaunay, chercheur à l'Ifremer de Nantes, qui a travaillé sur la marée noire de l'Erika. En revanche, cette action corrosive du fuel est plus grave sur les organes respiratoires des poissons : les branchies. Là, "le taux de récupération est sans doute quasi-inexistant !" ajoute-t-il, ce qui peut leur être fatal avec le temps.

© NOAA – Les branchies en mauvais état

Les poissons sont également exposés à l'ingestioningestion d'hydrocarbures. "Mais ils métabolisent très vite - en quelques heures - de petites quantités absorbées si bien que les muscles sont assez vite épurés" assure Yves Desaunay. Néanmoins, si ces parties consommables par l'homme sont donc vite détoxifiées, la métabolisation, autrement dit la dégradation des hydrocarbures en métabolitesmétabolites (produits dégradés mais stables) se situe au niveau du foiefoie et de la vésicule biliairevésicule biliaire qui les stockent.

A l'heure actuelle, les effets de ces réserves de métabolites sur l'organisme du poisson ne sont pas connus... "On suspecte aussi des accumulations d'hydrocarbures dans les ovairesovaires des femelles qui pourraient influencer les capacités de reproduction" précise le biologiste.

Est-il envisageable que les animaux fuient instinctivement les endroits pollués ? "On a peu d'indications sur l'attitude et la physiologie des poissons pélagiques, vivant en pleine eau. L'hypothèse selon laquelle ils sont capables de fuir les zones devenues défavorables, soit par un comportement de type répulsif - ce dont je doute - soit par épuisement très rapide du planctonplancton est admise. N'ayant plus rien à manger, ils changeraient de secteur..." répond le chercheur de l'Ifremer.

Mais, pour les poissons benthiquesbenthiques, en relation avec le fond, la situation est différente selon lui : "ces poissons, et en particulier leurs jeunes, sur les nurseries, sont dépendants de certains types de fonds et y demeurent même lorsque les conditions y sont dégradées. S'alimentant essentiellement d'invertébrés benthiques, ils sont alors directement affectés par le polluant !".

Quant à ceux qui côtoient les profondeurs de celles où repose le Prestige, ces poissons de grands fonds dits démersaux (sabre noir, squale-liche, squale-chagrin, etc.) sont abandonnés à leur triste sort à l'abri des regards, des caméras... et des études scientifiques !

Bref, la recherche concernant l'impact des marées noires sur les poissons a encore du chemin à faire. Les chercheurs sont capables de doser les HAP et les métabolites qui en découlent, mais ils s'orientent à présent sur les biomarqueurs, des molécules ou des activités enzymatiquesenzymatiques modifiées ou apparaissant spécifiquement à la suite d'un bouleversement telle qu'une marée noire : dosagedosage de l'enzymeenzyme AcétylcholineAcétylcholine Estérase (signe d'effets neurotoxiques), test ComèteComète mettant en évidence une modification de l'ADNADN, etc. "Une voie se développe également en écophysiologieécophysiologie : elle consiste à mesurer, lors d'épreuves en milieu expérimental, les performances des poissons et de leurs organes (branchies, coeur)" précise Yves Desaunay.

- Le casse-tête des poissons

Evaluer les conséquences d'une marée noire sur les poissons reste un véritable casse-tête pour les scientifiques, comme le souligne Yves Desaunay : "A l'opposé des oiseaux de mer dont les cadavres sont "récoltés", nous ne travaillons que sur les poissons survivants, après une phase parfois longue, le temps que les moyens financiers soient mis en place pour tenter de mesurer un impact. Nous n'avons donc aucune idée de la mortalité directe".

Or celle-ci peut être significative et ne pas laisser de trace à l'image des énormes quantités de rejet de la pêchepêche qui ne sont jamais traduites par des échouages de cadavres. Car, si les oiseaux n'ont pas de véritables prédateurs, chaque poisson - mort ou vif - est une proie idéale dans la chaîne alimentairechaîne alimentaire marine. "Et un poisson survivant a "digèré" les effets de la pollution donc tous les poissons récoltés dans une zone polluée vont bien en quelque sorte", souligne le biologiste.

© NOAA - Les marées noires font aussi des morts chez les poissons tropicaux : ici, un diodon !

- La parole au chercheur : Yves Desaunay

"Il n'y a pas que les poissons en mer ! Après la pollution de l'Erika, nous, les chercheurs, du fait de trop petits moyens, avons fait l'impasse sur les crustacés, les mollusques, sans parler des échinodermes ! Des centaines de kilos de langoustines et araignéesaraignées ont été pêchés et retirés du marché. Les scientifiques n'ont pas lancé d'études alors que l'impact a peut-être été plus fort que sur les poissons.

© NOAA – Mourir par intoxication au fuel, aux pesticides, aux métaux lourds ?

Par ailleurs, d'autres polluants, invisibles, ont sans doute un impact supérieur à celui des hydrocarbures : pesticidespesticides, métaux lourds, organochlorés. Les navires qui les transportent vont aussi au fond de temps en temps, sans laisser de traces visibles, y compris dans la presse. Et la recherche en ce domaine ne fait que débuter la caractérisation des molécules des nombreux pesticides... Comme quoi, il faut regarder plus loin que l'image qui choque ou qui est la plus facile !"