au sommaire

Les maladies potentiellement transmises par l'eau sont nombreuses et nous ne traiterons, ici que de quelques maladies infectieuses, les intoxications étant laissées de côté. Quinze morts par minute dans le monde à cause de la mauvaise qualité de l'eau. Le paludismepaludisme et le choléracholéra sont particulièrement terribles pour l'Homme.

Les maladies liées à l'eau se transmettent notamment via les moustiques. Ici, Anopheles minimus. © James Gathany, DP

Nous prendrons ici deux exemples : le paludisme, le choléra. Deux autres exemples sont traités dans les pages suivantes : la leptospiroseleptospirose et, quelque chose de tout à fait bénin, le cercaire du canard.

Lire aussi notre dossier Géopolitique et guerre de l'eau.

Paludisme : de l'infection à la primo-invasion

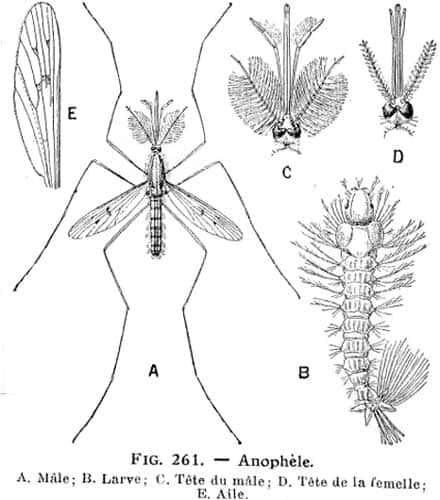

Anophèle, dessins de 1921. © Larousse agricole

Le paludisme est transmis par la femelle de l'AnophèleAnophèle. Le parasiteparasite développe un cycle très particulier et compliqué dans l'organisme humain pour une part et dans le moustiquemoustique pour une autre part.

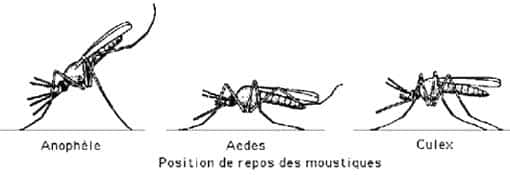

Anophèle et autres moustiques en positions de repos.

Avec la généralisation de la chloroquinorésistance à la plupart des pays africains, deux types de paludisme peuvent s'observer dans le cadre d'une infection à PlasmodiumPlasmodium falciparum, le paludisme infection et le paludisme maladie.

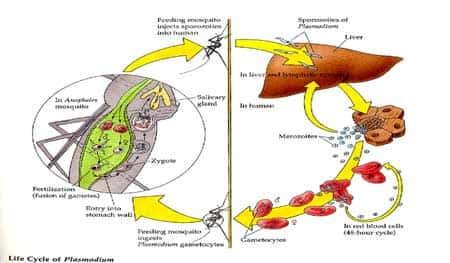

Cycle du Plasmodium.

Le cycle de Plasmodium est comporte deux étapes essentielles : un cycle asexuéasexué chez l'homme, et un cycle sexuésexué chez le moustique. L'anophèle femelle injecte à l'homme le parasite sous forme de sporozoïte. Celui-ci migre, par la circulation sanguine, vers le foiefoie. Il pénètre dans la cellule hépatique, se divise activement pour donner naissance, en quelques jours, à des milliers de nouveaux parasites : les mérozoïtes. La cellule du foie éclate en libérant ces parasites dans le sang : ils pénètrent à l'intérieur des globules rougesglobules rouges et se multiplient. Lorsque ces derniers éclatent, les mérozoïtes infectent de nouveaux globules rouges. À chaque cycle des mérozoïtes, des parasites sexués mâles et femelles (gamétocytes) sont formés à l'intérieur des globules rouges. Lorsqu'un moustique pique une personne infectée, il ingère ces gamétocytes, qui se transforment en gamètesgamètes. Leur fécondationfécondation engendre un zygotezygote, qui se différencie en oocysteoocyste dans le tube digestiftube digestif du moustique. Les oocystes produisent des sporozoïtes, qui migrent vers les glandes salivairesglandes salivaires. Un nouveau cycle peut alors commencer. Les rechutesrechutes tardives sont dues à la possibilité de subsister sous une forme latente (hypnozoïte) dans la cellule hépatique de l'Homme.

On emploie ce terme pour des porteurs asymptomatiques d'hépatozoaires. Le niveau de la parasitémie circulante est souvent faible, 10.000 hématies parasitées par microlitre (HPHP/µl). Cette parasitémie circulante, trop faible pour être symptomatique, peut disparaître spontanément grâce aux défenses cellulaires du sujet ou évoluer vers ou « paludisme maladie ».

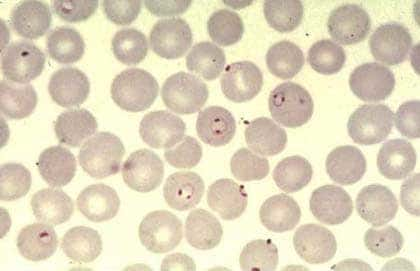

Après une incubation de 7 à 20 jours ou plusieurs mois, le sujet présente brutalement des frissons accompagnés de sueurs, de céphaléescéphalées, parfois de troubles digestifs à type d'anorexieanorexie, de nausées, de vomissements, voire de diarrhéediarrhée. Cette fièvrefièvre peut persister ou être entrecoupée de phases de trêve de 24 heures. Au cours de cet accès palustre, la réalisation d'un frottisfrottis sanguin permet le diagnosticdiagnostic en identifiant l'hématozoaire. La densité parasitaire est comprise entre 1 000 et 10 000 HP/µl.

Des formes cliniques nouvelles atypiques, sont apparues ces dernières années avec l'extension de la chimiorésistance.

Le paludisme grave

Il survient en priorité chez des sujets non immuns : enfants, femmes enceintes, voyageurs. Il regroupe plusieurs situations :densité parasitaire supérieure à 5 p. 100 (> 250 000 HP/µl), anémieanémie sévère : hémoglobinehémoglobine < 5 g/dL, hématocrite < 20 p. 100, ictèreictère clinique ou élévation de la bilirubinebilirubine totale 50 µmol/l, chute de la diurèsediurèse (< 400 ml/j), élévation de la créatininémiecréatininémie (265 µmol/l), hyperthermiehyperthermie 40,5 °C, infections associées : bronchopneumopathies, septicémiessepticémies, hypoglycémiehypoglycémie < 2,2 mmol/l, collapsus ou chute tensionnelle, hémorragies viscérales ou des muqueusesmuqueuses, notamment rétiniennes, des troubles digestifs : diarrhée, vomissements ...

L'expression majeure de ces formes graves est représentée par toutes les manifestations neurologiques associées à l'infection à Plasmodium falciparum : altération de la conscience, convulsionsconvulsions, déficits focalisés, un comacoma profond. Quand il est installé, le neuropaludisme a un pronosticpronostic redoutable, avec un taux de mortalité élevé (20 % à 30 %).

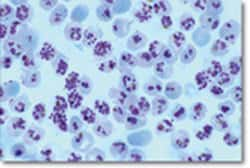

Frottis sanguin du paludisme.

Manifestations cliniques des autres espèces plasmodiales

L'accès palustre est observé également avec Plasmodium vivax, Plasmodium ovale et Plasmodium malariae. Il revêt les mêmes aspects qu'avec Plasmodium falciparum, mais l'évolution est toujours bénigne et spontanément résolutive.

L'accès fébrilefébrile peut se répéter selon un rythme variable en fonction de l'espèceespèce et très particulières à Plasmodium vivax et à Plasmodium ovale sont les rechutes tardives, plusieurs mois ou plusieurs années après le retour d'une zone d'endémie. Elles s'expliquent par la persistance au niveau du foie d'une forme du parasite.

Le choléra

Le choléra est une toxi-infection intestinale grave, hautement contagieuse, causée par une entérotoxine de Vibrio cholerae, qui a colonisé l'intestin grêleintestin grêle. Principaux symptômessymptômes : vomissements spontanés, diarrhée brutale abondante et aqueuse entraînant déshydratationdéshydratation extrême, une perte d'électrolytes et une augmentation de l'acidité sanguine. Les selles sont liquides, afécales, incolores et inodores ; elles ont l'aspect « d'eau de riz ». Après la mise en place rapide d'une réhydratation qui maintient le malade en vie, la diarrhée va se poursuivre pendant 2 à 4 jours (50 à 100 par jour) puis céder spontanément. Ordinairement, les diarrhées précèdent les vomissements. Les vomissements sont également aqueuxaqueux.

Le traitement bien conduit entraîne guérisonguérison dans 99 % des cas. Ce traitement tend actuellement à un accompagnement antibiotiqueantibiotique (tétracyclinetétracycline) qui permet l'élimination rapide des vibrions.

Dans les cas graves, il y a perte rapide de liquide et d'électrolytes des voies gastrointestinales : cela entraîne un état de choc (collapsus), une acidoseacidose métabolique et, en l'absence de traitement, la mort en 24 à 48 H (parfois 12 H).

Le choléra peut se manifester également sous des formes moins sévères voire sous forme d'entéritesentérites banales, généralement non diagnostiquées, qui contribuent à la dissémination des germesgermes.

Les humains sont les seuls hôtes naturels de Vibrio cholerae. L'eau joue un rôle important dans la transmission du choléra dans les campagnes où cette maladie est endémiqueendémique. La contaminationcontamination directe des aliments avec des selles (excrétées par des personnes malades ou porteurs sains) est aussi un facteur important de transmission. Les mouches jouent un rôle considérable dans la dissémination des vibrions. Les produits de la mer (coquillages, crabes, langoustes, mollusquesmollusques) et le poissonpoisson peuvent être contaminés. Les pommes de terrepommes de terre, aspergesasperges, œufs peuvent être contaminés.

Épidémiologie du choléra

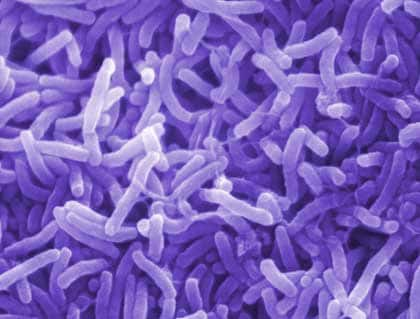

C'est un bâtonnetbâtonnet court, gram -, légèrement incurvé (en virgule) et très mobilemobile (en flèche) grâce à un flagelleflagelle polaire, de 2 à 3 um x 0.3 um, isolé en paire ou amas, donnant l'aspect de bancs de poissons. Aéro-anaérobie.

Vibrion cholériqueVibrion cholérique.

Au XIXe siècle, 6 pandémiespandémies mondiales ont causé la mort de centaines de milliers de personnes en Asie, en Afrique et en Amérique. Presque toutes ces pandémies se sont répandues à partir des foyers traditionnels localisés au Bangladesh et en Inde (deltadelta du Gange).

Choléra en 1885 à Chicago.

À partir de 1925, le choléra régresse, reste cantonné à l'Inde avec des incursions périodiques dans certains pays d'Afrique et d'Asie.

En 1961 débute la septième pandémie mondiale, des cas apparaissent à Hong-Kong, puis dans la presqu'île de Macao. Une flambée se manifeste dans les îles Philippines, faisant 2.000 morts. En 1962, Formose (Corée). De nombreux foyers en Birmanie, en Thaïlande, au Cambodge, et dans le Pakistan Oriental, en 1964, le Vietnam du Sud.

L'impitoyable marche vers l'Ouest se poursuit, pour apparaître en Irak en 1966. Des milliers de cas sont recensés chaque année, mais seulement quelques-uns en Europe, en Italie en 1973, 278 individus, 25 morts. Au Portugal en 1974, 2467 personnes avec 48 cas mortels. 37 cas en France en 1987. L'origine strictement hydrique de l'infection était parfaitement démontrée.

En 1991, un mois après que la septième pandémie de choléra (janvier) ait frappé la côte pacifique du Pérou, le choléra a atteint la côte et les Andes. La maladie menace les Caraïbes, le bassin amazonien et la côte atlantique. Elle sévit aussi en Afrique : Niger, Tchad, Mali. 391.000 cas et 4.000 morts ont été comptabilisés depuis le début de l'épidémieépidémie.

Le choléra peut aussi se transmettre dans des aliments consommés dans des pays développés. A titre d'exemple, les 13 cas recensés à Hong-Kong en 1997 après consommation de cuisses de poulets. La particularité de ce choléra était qu'il s'agissait d'un germe particulièrement résistant aux antibiotiques. Cela doit servir d'avertissement à ceux qui s'estiment à l'abri du problème du quart-monde.

Prévention du choléra

Une hygiène personnelle et soigneuse (mains propres). Purification de l'eau et empêcher toute contamination par les égouts. Elimination des mouches et traitement des patients.

Le vaccinvaccin anticholérique, fait de vibrions tués par la chaleur, procure une certaine protection, mais il est peu efficace car il n'assure une protection que pour une durée de 6 mois à 1 an et protège seulement 50 à 60 % des sujets vaccinés. Le traitement associe antibiothérapie et perfusionperfusion. Les perfusions évitent la déshydratation et la déminéralisation de l'organisme. L'antibiothérapie assure la destruction des germes, et évite que le malade devienne un porteur chronique.

Un nouveau vaccin existe, qui confère une immunitéimmunité plus longue, mais n'est pas encore appliqué largement.

Autres maladies liées à l'eau

Il y a bien entendu une foule d'autres maladies liées à l'eau, chez nous mais surtout dans les pays en voie de développement. J'en donnerai une liste non exhaustive pour terminer ce chapitre. Les nombres entre parenthèses donnent une idée de la morbiditémorbidité, chiffres OMSOMS.

- Transmises par l'eau ou dues à un défaut d'ablutions (dû à la rareté de l'eau) : choléra, diarrhées (1,5 milliard), salmonellosesalmonellose, shigelloseshigellose, rotavirusrotavirus, amibiase, giardiase, thyphoïdes et parathyphoïdes (1 million), poliomyélitepoliomyélite, ascaridiase (1 milliard de cas, 1 million de malades), trichocéphalose...

- Infections cutanées et oculaires : trachome (6-9 millions d'aveugles), leishmanioseleishmaniose (400.000 nouveaux cas/an), fièvre récurrente...

- Maladies à support hydrique :

- Par pénétration de la peau : schistosomiaseschistosomiase ou bilharziose (200 millions)

- par ingestioningestion : ver de Guinée ou dracunculose (> 10 millions)

- InsectesInsectes vecteurs aquaphiles : trypanosomiasetrypanosomiase ou maladie du sommeilsommeil, filariose (90 millions), fièvre jaunefièvre jaune, denguedengue (30-60 millions d'infections par an)...

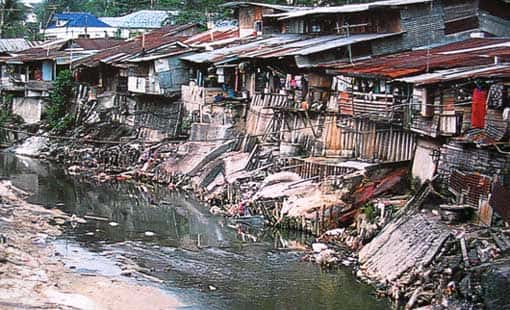

Bidonville.

Ceci fait réfléchir sur l'urgence et la nécessité de préserver la qualité de l'eau qu'on a et d'améliorer la qualité de l'eau des pays en voie de développement.

Deux autres maladies importantes liées à l'eau sont décrites en détail dans les pages suivantes de ce dossier : la leptospirose et la dermatitedermatite du baigneur (transmise par la puce du canard aussi appelée cercaire du canard).