au sommaire

- À lire aussi

Premier Pilier : Viabilité écologique

- Qu'est-ce que veut dire « développement durabledéveloppement durable » écologiquement parlant ?

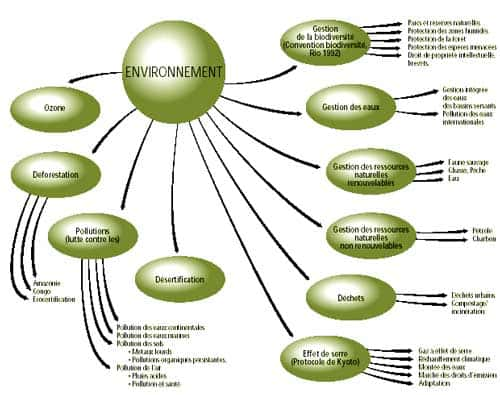

Ecologiquement parlant, cela veut dire d'abord qu'il faut respecter les grands cycles naturels sur lesquels repose la vie de la nature. C'est assurer la reconstitution des ressources renouvelables.Il faut donc que nous apprenions à évaluer ce que nous arrachons à la terre et ce que nous lui restituions. Il faut le faire pour tous les grands cycles qui ont permis à la planète d'être « viable » pour les individus que nous sommes, comme par exemple :

Copyright Lanaud Claire - Vénézuela, fôret tropicale 1999 - Cirad

- Le grand cycle du carbonecycle du carbone : si on envoie trop de carbone dans l'atmosphèreatmosphère on dérègle le climatclimat.

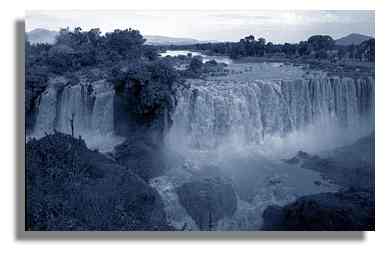

- Le grand cycle de l'eau : les besoins en eau augmentent, il faut donc conserver le plus possible l'eau dans les écosystèmesécosystèmes pour garantir sa disponibilité permanent.

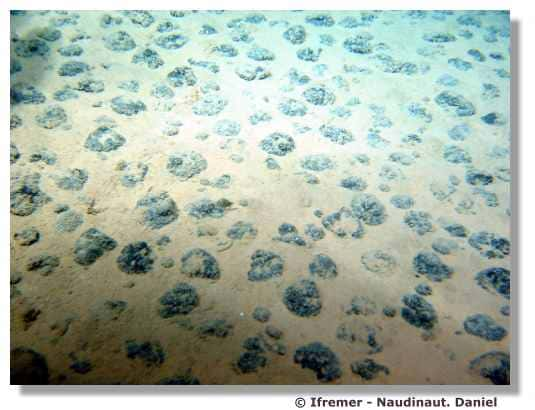

- Le cycle de la vie de certaines espècesespèces animales ou végétales en voie de disparition comme par exemple certaines espèces de poissonspoissons trop pêchées.

Il faut apprendre à gérer tous ces grands cycles qui permettent à tous les organismes de cette planète de survivre, qu'ils s'agissent des hommes, des animaux, des plantes ou des bactériesbactéries. Durable écologiquement, c'est aussi arrêter les pollutions actuelles et réparer si nécessaire les effets des pollutions anciennes. Elles sont nombreuses et bien connues.

La biodiversitébiodiversité, c'est la diversité biologique. C'est la diversité du monde vivant que l'on observe dans la nature. Cette diversité existe à l'échelle des paysages et des écosystèmes, des plus luxuriants aux plus désertsdéserts. Elle existe aussi à l'échelle des espèces. Il y aurait plusieurs dizaines de millions d'espèces sur terre dont seulement 1,7 millions ont été décrites. Parmi celles-ci nous avons recensé 250 000 espèces de plantes dont dix à cinquante mille seraient comestibles par l'homme et dont nous ne consommons qu'environ deux cents espèces (selon R. Barbault). Cette diversité est le résultat de près de quatre milliards d'années de vie sur terre. Toutes ces espèces ont des gènesgènes en commun (beaucoup pour celles qui sont voisines, peu pour celles qui sont très éloignées) qui nous permettent de retracer leur histoire : certaines ont disparu, d'autres sont apparues. Nous sommes un maillon de cette histoire.

L'urgence est là !

L'enjeu de la biodiversité est sa conservation. Il y a inévitablement des gènes qui peuvent être très utiles pour l'avenir des espèces, dont la nôtre. Les sociétés humaines, quant à elles ont fait disparaître des espèces en les chassant et les consommant au-delà de leur capacité de reproduction. Comme c'est le cas aujourd'hui pour certaines espèces de poissons « sur pêchées » !

- Préserver la biodiversité fait donc partie des comportements que nous devons adopter pour être dans la lignée du développement durable ?

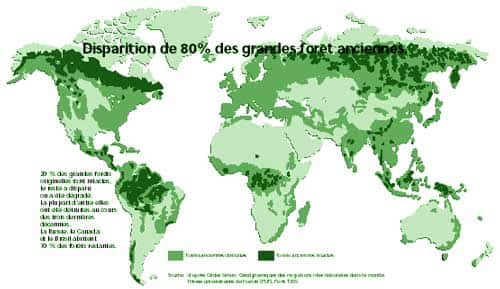

Disparition de 80% des grandes forêts anciennes

En détruisant des espèces qu'elles soient animales, végétales ou microbiennes, nous perdons des maillons de l'histoire génétiquegénétique de tous ces organismes qui se sont développés sur terre et dont nous faisons partie. Pour les protéger nous devons donc apprendre à ne pas détruire leurs habitats, à ne pas les empoisonner (polluer l'air, le sol, l'eau, les aliments) ou à ne pas les surconsommer...

Dans les écosystèmes, tout se tient ! Les systèmes vivants s'effondrent lorsque les cycles qui les alimentent deviennent trop ténus. Par exemple, s'il n'y a plus assez de carbone, c'est à dire de matière organique dans les sols, il y a un effondrementeffondrement structural du sol empêchant l'eau d'y pénétrer. Sans eau, il n'y a plus de plantes et plus d'habitat pour les animaux. A contrario, s'il y a trop d'eau, il y a asphyxieasphyxie des plantes. Autrement dit, la « viabilité » se situe entre le trop et le trop peu.

- Définition des milieux pollués

- Lorsqu'il y a une augmentation trop importante de la concentration de certains de ses constituants naturels comme par exemple le gaz carboniquegaz carbonique ou l'ozone dans l'atmosphère entraînant un surcroît d'effet de serreeffet de serre.

- Lorsqu'on y trouve des composants qui ne devraient pas y être comme par exemple les hydrocarbures dans les océans menaçant les populations animales.

- Lorsqu'il y a une conjugaison des deux phénomènes.