Les tornadestornades, ces violents tourbillonstourbillons, constituent un des phénomènes les plus difficiles à cerner de la météorologiemétéorologie. Certaines techniques d'observation révèlent comment elles naissent dans un orageorage et permettent d'en savoir plus sur la nature des courants qui les animent.

L'Homme s'interroge depuis longtemps sur les tornades pour la simple raison qu'il est important de les comprendre. Elles éclatent sporadiquement et avec fureur, créent les ventsvents les plus forts qui existent à la surface du globe et tuent plus de personnes chaque année que tout autre phénomène météorologique, à l'exception de la foudrefoudre (voir notre dossier Foudre, tonnerre : ces dangers venus du ciel).

Observation d'une tornade

La nature même des tornades les rend inaccessibles à une observation planifiée. On pense par exemple que la vitesse maximale des vents dans une tornade est de l'ordre de 500 kilomètres à l'heure mais cette estimation ne repose que sur l'analyse de films photographiques ou sur l'examen des dommages infligés à des constructionsconstructions.

On ne dispose d'estimations des variations de pression atmosphériquepression atmosphérique (autre type essentiel d'information) que pour les quelques orages qui sont passés près de stations météorologiques, aussi les météorologistes n'ont-ils pu bâtir les modèles, parfois très élaborés, de la physique des tornades que sur des observations très incertaines.

Tornades et techniques de mesure

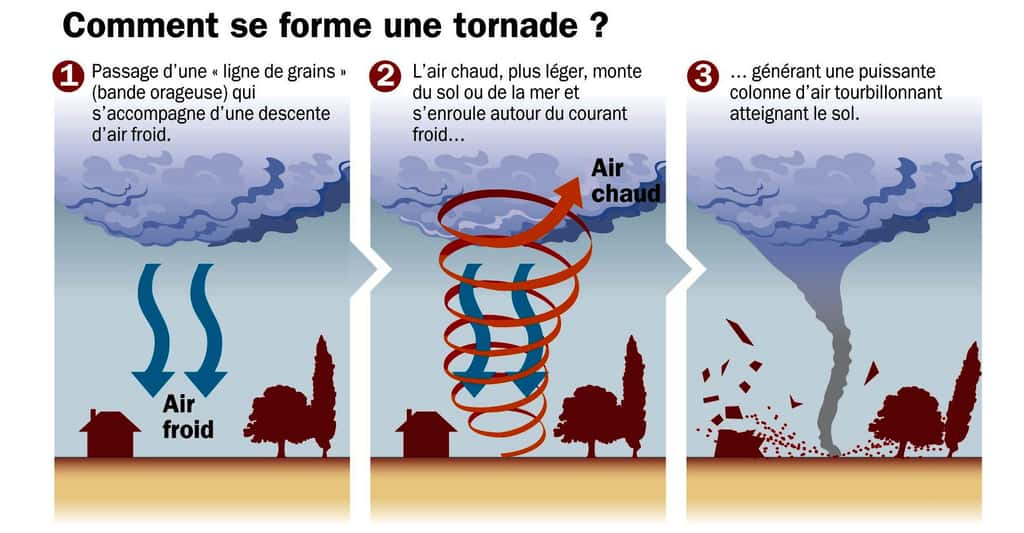

Cet état de fait est en train de changer. À partir de 1970, l'Homme a commencé à sonder les orages qui produisent des tornades à l'aide de radars Doppler et à mesurer la vitesse des vents dans de tels orages depuis un lieu sûr. La connaissance du courant ascendant - cette colonne d'air montante au cœur de l'orage - et de ses interactions avec l'environnement s'est ainsi grandement améliorée. On sait aujourd'hui bien mieux comment un fort courant ascendant amorce le mouvement de rotation de l'air et comment les vents tournants s'intensifient pour donner naissance à la tornade.

En revanche, la dynamique de la tornade elle-même reste assez insaisissable. Le diamètre du nuagenuage de la tornade mesure rarement plus de quelques centaines de mètres et la résolutionrésolution du radar Doppler ne permet pas de mesurer la vitesse du vent à si petite échelle. L'analyse d'images filmées fournit de nombreux indices sur le déplacement de l'air dans la tornade mais la plupart des descriptions théoriques du comportement du vent et de la pression au cœur d'une tornade reposent encore sur des simulations effectuées en laboratoire à l'aide d'ordinateursordinateurs.

On voit néanmoins poindre des techniques de mesure nouvelles, comme par exemple le lidarlidar (qui fonctionne selon le même principe que le radar mais avec des ondes lumineuses plutôt que des hyperfréquences) ; cet appareil permettra peut-être d'observer systématiquement le cœur de la tornade et de dévoiler une partie des mystères qui subsistent encore.