au sommaire

Les échanges atmosphère–biosphère continentale et sols : une rétroaction négative

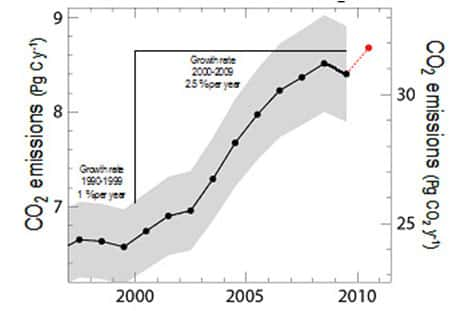

Actuellement, les surfaces terrestres absorbent une part des émissions anthropogéniques équivalente à celle absorbée par les océans. Contrairement au cas des océans, il s'agit bien ici d'une rétroaction négativerétroaction négative. Voyons comment se comportent la biomassebiomasse et les pergélisolspergélisols face au changement climatiquechangement climatique.

Pergélisol en train de fondre et formant des marécages. Le réchauffement accélère la fonte de ces surfaces. © United States Geological Survey

Biomasse et sols : un contact constant avec l'atmosphère

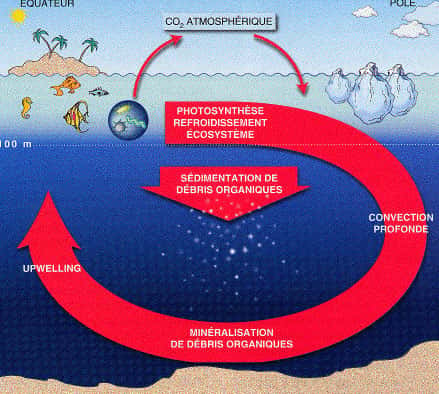

Contrairement à l'océan, les surfaces continentales sont en contact permanent avec l'atmosphèreatmosphère. La biomasse élaborée dans les feuilles à partir de la photosynthèsephotosynthèse a en général une durée de vie courte, souvent limitée à la saisonsaison favorable à la végétation. Les feuilles mortes et autres débris tombés à la surface, ainsi que les racines dans les premières dizaines de centimètres du sol, pourrissent sous l'action des micro-organismesmicro-organismes et forment l'humushumus des sols, dont la durée de vie va de quelques années à quelques dizaines d'années. La matière organique stockée dans les troncs des arbresarbres peut avoir une durée de vie très supérieure. La respiration des plantes, celle des bactériesbactéries du sol, et l'oxydation de l'humus restituent le carbone à l'atmosphère. La photosynthèse terrestre varie saisonnièrement, et ces variations se répercutent d'une manière plus marquée dans l'hémisphère nordhémisphère nord que dans l'hémisphère sudhémisphère sud, plus océanique, ce qui apparaît très clairement dans les oscillations annuelles de la croissance de la concentration atmosphérique en CO2.

Photosynthèse et absorption du CO2

En effet, l'absorptionabsorption d'un surcroît de CO2 (le CO2 anthropogénique) par les surfaces terrestres est surtout le fait d'une stimulationstimulation de la photosynthèse par l'accroissement de la teneur en CO2 de l'atmosphère, qui conduit à une augmentation de la biomasse. Cette stimulation s'accompagne de moindres pertes d'eau et d'une meilleure résistancerésistance à l'aridité, car les plantes y répondent en fermant les stomatesstomates de leurs feuilles, limitant ainsi les pertes d'eau. Toutefois, il semble qu'on approche d'une concentration en CO2 au-delà de laquelle cet effet bénéfique aura atteint son maximum.

Le pergélisol face au changement climatique

Une température plus élevée du fait du changement climatique aura aussi pour conséquence une accélération des processus de décomposition de la matière organique du sol, et donc d'une diminution de cette dernière, comme c'est le cas de façon dramatique dans les sols gelés (pergélisols) des régions arctiquesarctiques. Enfin, la végétation terrestre est avant tout sensible à l'approvisionnement en eau.

Les changements de la répartition des pluies à la surface du Globe en réponse au changement climatique sont mal connus, et il n'est pas possible de dire en l'état de nos connaissances actuelles, si cela se traduira par une augmentation ou par une diminution de la biomasse végétale et de la matière organique des sols. En tenant compte de tous ces effets, une augmentation de l'absorption de CO2 par les surfaces terrestres dans le futur semble exclue.