au sommaire

- À lire aussi

Les plantes terrestres sont confrontées à un milieu hostile, en particulier sur le plan de leur équilibre hydrique.

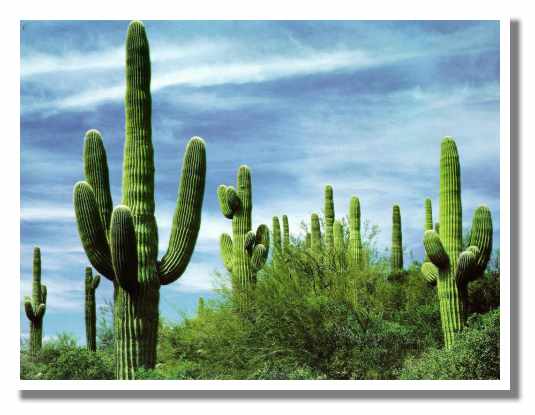

Castus Saguaro. © Max Ruckman - CC BY-NC 2.0

Elles puisent l'eau dans le sol mais celui-ci est plus ou moins humide selon sa nature (sablesable, argileargile, etc.) et selon la quantité de précipitationsprécipitations. Ces dernières sont discontinues et leur importance varie selon les différents climatsclimats.

Elles sont confrontées d'autre part à une atmosphèreatmosphère plus ou moins sèche qui favorise les pertes d'eau par transpirationtranspiration.

Figure 1. La plante et son environnement hydrique. L'eau absorbée dans le sol par les racines est conduite dans toutes les parties de la plante. Une partie est éliminée dans l'atmosphère par la transpiration. A droite, sont notées les valeurs du potentiel hydrique en Méga-Pascal (MPa) des différents partenaires. © Biologie et Multimedia

Le transit de l'eau dans la plante s'effectue en fonction du potentiel hydrique des différents territoires en présence. Dans une région humide de climat tempéré, la concentration de l'eau du sol est très faible et le potentiel hydrique du sol est proche de zéro (potentiel de l'eau). Le potentiel de l'atmosphère, même par une journée humide, est très négatif. L'eau passe d'un territoire à l'autre dans le sens des potentiels décroissants. Elle passe donc de manière purement physique du sol vers l'atmosphère et provoque donc un flux hydrique continuel dans la plante. C'est ce que l'on appelle le Continuum Sol/Plante/Atmosphère (CSPA).

Ce flux hydrique peut être déséquilibré dans certaines conditions :

- Si les précipitations sont rares ou trop faibles ou si le sol retient peu d'eau, le potentiel hydrique du sol diminue et l'absorptionabsorption devient difficile alors que les pertes d'eau par transpiration se poursuivent.

- Si le temps devient chaud et sec, le potentiel hydrique de l'atmosphère (humidité relative de l'air très faible) diminue encore et les pertes dues à la transpiration ne sont plus compensées par l'absorption.

- Le plus souvent, ces deux conditions sont concomitantes. La plante perd de l'eau et fane. Si ces conditions sont trop fortes et durent trop longtemps, la fanaison peut être irréversible et la plante meurt.

Chez les plantes de climat tempéré et humide, ces conditions sont rarement dramatiques et les plantes régulent leur équilibre hydrique, soit en développant leur système racinaire, soit en fermant leurs stomatesstomates aux heures les plus chaudes de la journée (dépression de midi).

Il existe des milieux particulièrement secs soit au niveau du sol (sols sableux, sols salés de bord de mer) ou du climat (climat méditerranéenclimat méditerranéen, désertsdéserts, etc.). Les plantes qui vivent dans ces milieux ont développé des adaptations morphologiques ou physiologiques très particulières :

- développement d'un système racinaire de surface qui permet de capter l'eau de pluies faibles avant qu'elle ne s'infiltre dans le sol.

- développement d'un système racinaire profond permettant de s'approcher de la nappe phréatiquenappe phréatique.

- accumulation d'eau sous forme de solutions dans les vacuolesvacuoles.

- réduction de la surface des feuilles qui permet de réduire la transpiration.

- protection des stomates permettant de limiter la transpiration.

- acquisition d'une photosynthèsephotosynthèse particulière (CAM) permettant de n'ouvrir les stomates que pendant la nuit plus fraîche.

Certaines plantes grasses utilisent tous ces systèmes en même temps.

Ce document s'intéresse essentiellement aux adaptations des feuilles concernant la limitation des pertes d'eau dues à la transpiration.