au sommaire

Le genre Dionaea comprend une espèceespèce unique, Dionaea muscipula Ellis. Sa répartition est limitée à l'Amérique du Nord, dans la seule région à la limite du sud de la Caroline du Nord et du nord de la Caroline du Sud (aire discontinue sur un territoire de 45.000 km2). On l'appelle la plante attrape-mouche ou gobe-mouche, son piège est dit actif.

Cette espèce est en régression. Elle pousse sur des sols pauvres en sels minérauxminéraux, où l'eau est généralement accessible aux racines. Comme de nombreuses plantes carnivorescarnivores, elle supporte mal la concurrence. En revanche, elle se développe bien sur des sols soumis à des feux fréquents.

Le piège ressemble à une paire de mâchoires garnies de dents. Le développement de ces feuilles est le résultat d'une morphogenèsemorphogenèse complexe.

Les feuilles s'élargissent à leur extrémité pour se diviser en deux parties. Le piège de la Dionée au repos apparaît comme une paire de mâchoires grandes ouvertes au point d'offrir à la vue une surface horizontale. Il est garni de dents à la périphérie. La nervure médiane semble une charnière autour de la laquelle les mâchoires s'articulent.

Un piège actif à fermeture rapide

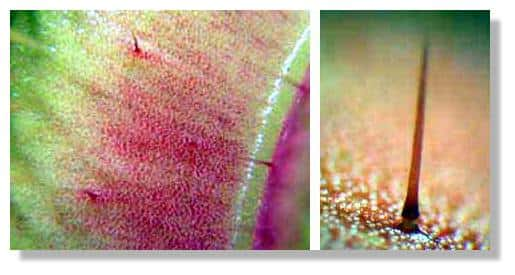

Sur chacune des mâchoires du piège, trois poils rigides sont insérés. La base du poil est constituée de cellules plus souples. Au contact d'une proie, le poil se penche, comprimant les membranes des cellules du pied. Celles-ci émettent un signal électrique. Si l'intervalle de temps entre deux stimulationsstimulations est plus grand que 20 secondes on peut déclencher néanmoins une fermeture en augmentant le nombre de stimulations.

La stimulation modérée d'un seul poil ne suffit pas à engendrer la fermeture du piège. Il faut en quelque sorte une confirmation d'un mouvement pour déclencher la fermeture. On peut imaginer que c'est une protection contre la fermeture à vide du piège. Le piège peut se fermer selon certains en 1/30e de seconde à 3 secondes pour d'autres.

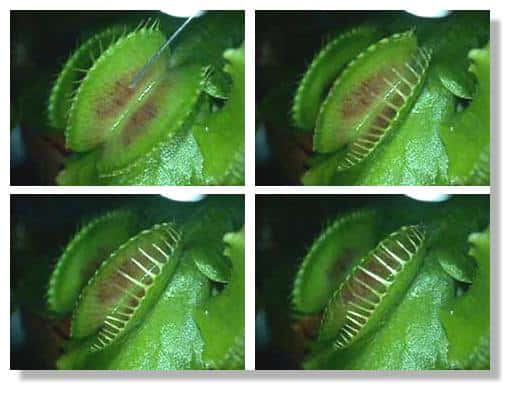

Voici un résumé schématique de la capture d'une proie par la Dionée gobe-mouche.

Le piège en mâchoires de la Dionée gobe-mouche

La fermeture de la Dionée gobe-mouche s'accompagne de changements complexes de forme :

- une phase rapide de fermeture qui se traduit par le rapprochement des mâchoires, le croisement des dents de la périphérie du piège. La face supérieure de chaque mâchoire qui était plane devient concaveconcave ;

- plus lentement, les marges du piège se joignent étroitement. Il se forme une poche pouvant contenir une proie, puis les dents du piège se redressent. Des glandesglandes situées sur la marge du piège sécrètent, en présence d'une proie digestible, un mucilagemucilage qui fait office de joint d'étanchéitéjoint d'étanchéité.

La présence, notamment d'acide uriqueacide urique émis par la proie, déclenche l'excrétion d'enzymes digestivesenzymes digestives contenues dans un liquide. Ce dernier est absorbé une fois la digestiondigestion finie. Il y a un cycle digestif qui est très différent de l'activité continue de la digestion des plantes à urnes. La réouverture du piège est lente. Elle est due à un phénomène de croissance. L'efficacité du piège est renforcée, comme chez beaucoup de plantes carnivores, par des traits qui miment une fleur. En particulier les mâchoires possèdent à leur périphérie des glandes à nectar.

Lorsque le piège se referme à vide ou lorsque la proie est digérée, le piège se rouvre lentement grâce à des phénomènes complexes de croissance. La croissance des pièges n'étant pas illimitée, ceux-ci ne peuvent fonctionner que quelques fois.