au sommaire

Le corailcorail puise sa nourriture dans la masse d'eau, mais il n'a pas, comme les éponges, de système de pompage permettant d'aspirer les particules nutritives vers la bouche. Découvrez-en plus sur les propriétés du corail rouge ainsi que sur sa reproduction.

Nutrition du corail rouge

Le corail est un « filtreur passif » : le réseau dense des tentacules pennés des polypes épanouis forme un filtre efficace, qui doit être alimenté par des courants (fig. 11a).

L'abondance des nématocystesnématocystes sur les pinnules des tentacules suggère que le corail rouge est carnivorecarnivore. Des études récentes indiquent qu'il peut en effet se nourrir de proies minuscules, comme des copépodes, mais son régime alimentaire comprendrait surtout des particules organiques inertes, et peut-être même de la matière organique dissoute.

Reproduction du corail rouge

Les sexes sont séparés, mais aucun caractère extérieur ne permet de distinguer les colonies mâles des colonies femelles. La maturation des gonadesgonades dure un peu plus de deux ans chez les femelles et un an chez les mâles.

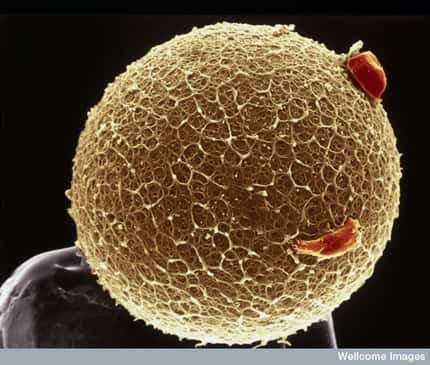

Le corail rouge commence à être fertile à une très petite taille : toutes les colonies sont fertiles à 30 millimètres de haut, tandis que certaines le sont déjà à 15 millimètres. Toutefois, ces minuscules géniteurs peuvent être âgés de 10 ans ! La fécondationfécondation est interne et la ponte des petites larveslarves ciliées se fait en été (fig. 11b). La dispersion de ces larves est probablement faible et aléatoire selon les courants et les rassemblements de colonies sont sans doute composés surtout de parents et de leurs enfants. Quand une larve arrive à se fixer sur une paroi, elle forme un petit mamelon d'où va émerger le premier polype. Ce mamelon va ensuite lentement croître en hauteur avec le bourgeonnement d'autres polypes et le squelette axialsquelette axial va rapidement se différencier.

Le corail rouge et la construction du squelette

Lacaze-Duthiers pensait que le squelette axial était formé par l'agrégation des scléritessclérites du cortexcortex. Une équipe de Monaco a pu montrer, en utilisant les techniques modernes d'analyse de la calcificationcalcification des tissus, que le squelette axial croissait en épaisseur de haut en bas de la colonie grâce à un épithéliumépithélium pourvu de scléroblastes, et que les sclérites participaient bien à l'édification du squelette axial, mais seulement au bout des ramifications.

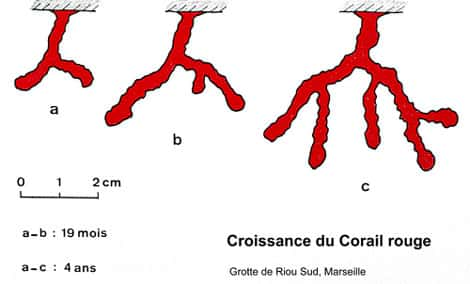

Le corail rouge n'est pas pressé de devenir grand ! L'épuisement des gisementsgisements exploités en donnait des signes indirects, mais les premières indications précises ont été données par le suivi pendant plusieurs années de colonies marquées sur des placettes expérimentales (fig. 12a).

Croissance du corail rouge

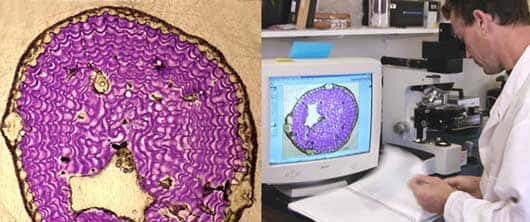

Mais ce n'est que récemment qu'une méthode fiable de datation des colonies a été mise au point. Elle est basée, comme pour les arbres, sur la numération de cernes annuels de croissance. Contrairement à ce que l'on pensait d'abord, il ne faut pas considérer les anneaux concentriques dans le squelette calcairecalcaire, mais compter ceux nettement plus nombreux qui apparaissent dans la matrice organique du squelette après sa décalcification (fig. 12). La vitesse de croissance varie selon les sites et l'alimentation des colonies en courants, mais elle reste toujours faible : entre 0,1 à 0,5 millimètre par an pour le diamètre du tronc à la base de la colonie. Une colonie pesant quelques grammes peut être âgée de 20 ans. Quel âge peuvent avoir des colonies dont le poids dépasse le kilogramme ? Sans doute plusieurs siècles ! (Fig 12b)

Les chroniques n'ont pas enregistré les records de taille atteints par le corail rouge depuis qu'on le pêchepêche, mais on sait que certaines colonies pêchées dépassaient trois kilogrammes.