au sommaire

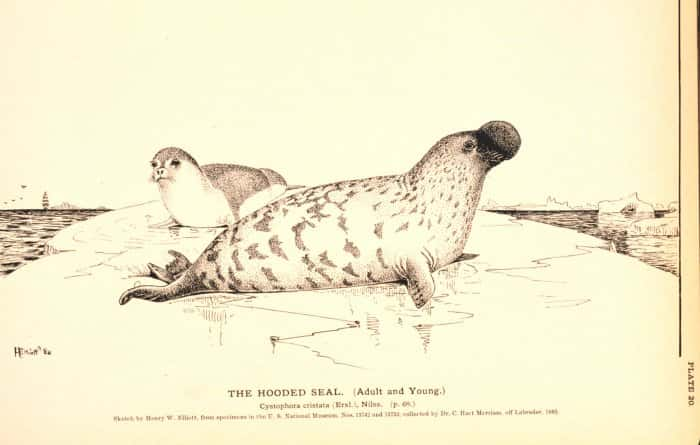

Image d'un phoque à capuchon. © NOAA, domaine public

Phoque à capuchon (Erxleben 1777) - Cystophora cristata

- Ordre : Carnivora

- Sous-ordre : Caniformia

- Famille : Phocidae

- Genre : Cystophora

- Taille : 1,80 à 2,60 m

- Poids : 200 à 400 kgkg

- Longévité : 30 à 35 ans

Statut de conservation UICNUICN : VU vulnérable

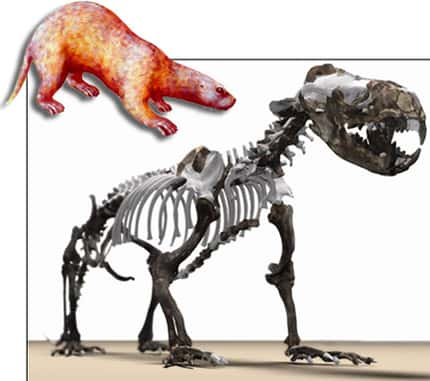

Description du phoque à capuchon

Le phoque à capuchon est un pinnipède de grande taille accusant un dimorphisme entre mâle et femelle (cette dernière étant plus petite). La fourrure des mâles est généralement gris bleuté ponctuée de taches plus ou moins sombres et la partie ventrale est blanchâtre ou crème. Chez les femelles le pelage est plus clair et les taches moins prononcées. La face et les nageoires sont noires. L'espèce possède une particularité physiquephysique qui apparaît seulement au bout de la quatrième année. Un capuchon noir qui est en fait une hypertrophie de la cavité nasale, se forme sur la tête de l'animal. Là encore, celui du mâle est plus impressionnant que celui de la femelle, et il joue un rôle dans les parades nuptiales car il est destiné à impressionner les rivaux. Le gonflement de cette vessievessie à la teinte rougeâtre peut atteindre la taille d'un ballon de football.

Habitat du phoque à capuchon

Le phoque à capuchon se trouve dans le nord de l'Atlantique et principalement le nord-est du continent nord-américain, et dans l'océan Arctique depuis la mer de Barents, à la baie de Baffin, en passant par TerreTerre Neuve. En été, il fréquente les côtes du Groenland, d'Islande et du Svalbard.

Comportement du phoque à capuchon

En dehors des périodes de reproduction, le phoque à capuchon ne se rend pas volontiers sur la terre ferme. Il préfère les eaux profondes de la haute mer ou les packs de glace flottante. C'est un phoque de banquise, et un excellent plongeur qui cherche sa subsistance entre 100 et 600 mètres de profondeur, dans des plongées dont la duréedurée moyenne avoisine les trente minutes. Le record de profondeur recensé est de 1.000 mètres. L'animal est plutôt solitaire à l'exception des périodes de reproduction et de muemue. De même que de nombreuses autres espèces de pinnipèdes, il se déplace assez maladroitement sur un sol ferme en ondulant et en rampant. Le phoque à capuchon est un migrateurmigrateur car il effectue de longs parcours entre les lieux de reproduction et ceux de mue.

Reproduction du phoque à capuchon

C'est lors des parades amoureuses que le phoque à capuchon gonfle la vessie qui orne sa tête, pour intimider ses rivaux ou pour conquérir les femelles. Les accouplementsaccouplements ont lieu dans l'eau et la gestationgestation dure entre onze et douze mois. La femelle met bas sur les packs de glaces flottantes. Le petit dont la couche de graisse est déjà bien développée, mesure environ un mètre et pèse dans les 25 kg à la naissance et n'est allaité que pendant une durée extrêmement courte car elle n'excède pas quatre jours. Mais au terme de cette période, le jeune a doublé son poids grâce à la forte teneur en graisse du lait maternellait maternel. Le phoque à capuchon femelle atteint sa maturité sexuelle entre trois et six ans, tandis que le mâle est apte à se reproduire entre cinq et sept ans.

Jeune phoque à capuchon. © NOAA, domaine public

Régime alimentaire du phoque à capuchon

Le phoque à capuchon se nourrit essentiellement de poissonspoissons comme les flétans, les harengs ou les morues, mais également de calmarscalmars, de pieuvres et de crustacéscrustacés.

Menaces sur le phoque à capuchon

Hormis les chasses de subsistance par les populations indigènesindigènes du Grand Nord qui ne mettent pas en danger les effectifs reconstitués, le phoque à capuchon est menacé par les perturbations de son environnement et la probable disparition de la banquisebanquise. En effet, l'espèce est dépendante des glaces de mer qu'elle utilise pour la reproduction, la mise basmise bas, la mue et le repos. Certains groupes, dont ceux du Svalbard sont en déclin sans que l'on en comprenne les raisons, et sont donc classés comme vulnérables même si l'ensemble des populations a pu atteindre un niveau de stabilité grâce aux protections qui ont été mises en place.