Le Cénozoïque est une ère géologique qui débute il y a 65,5 millions d'années à la suite de la disparition des dinosaures qui caractérise la crise du Crétacé-Tertiaire. Le Cénozoïque est l'ère géologique en cours.

Subdivision

Le Cénozoïque se subdivise actuellement en trois périodes géologiques :

- le Paléogène (65,5 à 23,03 millions d'années), lui-même se décomposant en Paléocène, EocèneEocène et OligocèneOligocène ;

- le NéogèneNéogène (23,03 à 2,58 millions d'années), lui-même se décomposant en MiocèneMiocène et PliocènePliocène ;

- le QuaternaireQuaternaire (2,58 millions d'années à l'actuel), lui-même se décomposant en PléistocènePléistocène et HolocèneHolocène.

Une précédente échelle des temps géologiqueséchelle des temps géologiques définissait le Paléogène et le Néogène comme faisant partie de l'ère tertiaire. Bien que cette terminologie ne soit plus officielle, elle peut cependant encore être utilisée en comparaison du terme Quaternaire, toujours d'actualité. On retrouve notamment le terme « tertiaire » dans certaines références entrées dans le langage courant, comme la crise Crétacé-Tertiaire.

Contexte géodynamique

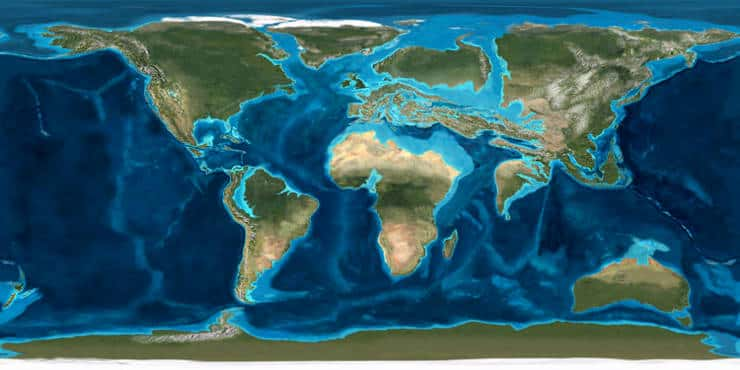

Au début du Cénozoïque, si l'on peut distinguer la forme actuelle des différents continents, ceux-ci ne sont cependant pas encore à la place que nous leur connaissons aujourd'hui. L'Afrique est par exemple séparée de l'Eurasie par un grand océan nommée TéthysTéthys, alors que l'Europe n'est pas encore séparée de l'Amérique du Nord. De manière générale, le Cénozoïque est marqué par l'achèvement de l’éclatement du précédent supercontinent, la PangéePangée.

Au fur et à mesure, les mouvementsmouvements des plaques tectoniquesplaques tectoniques vont engendrer un rapprochement entre l'Afrique et l'Eurasie, l'ouverture de l'océan Atlantique va séparer l'Amérique du Nord de l'Europe. De son côté, l'Inde poursuit sa formidable migration vers le nord avant d'entrer en collision avec l'Asie.

Alpes, Pyrénées, Himalaya, Andes... Toutes ces grandes chaînes de montagnes que nous connaissons bien vont apparaître durant la seconde moitié du Cénozoïque.

Paléoenvironnement

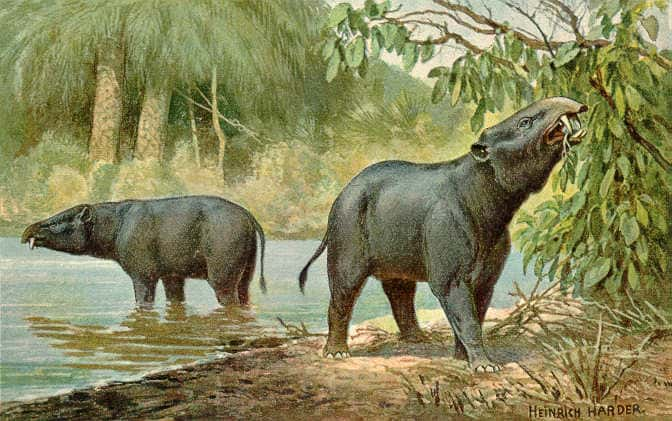

Avec la disparition des dinosaures et notamment des grands herbivoresherbivores, le début du Cénozoïque est caractérisé par le développement des forêts, qui se densifient et se propagent. Cependant, cette période qui suit directement la crise biologiquecrise biologique majeure de la fin du Crétacé est marquée par une faible biodiversité.

En l'absence des dinosaures, les mammifèresmammifères placentaires vont doucement apparaître, marquant le début d'une nouvelle ère biologique. Le terme Cénozoïque vient d'ailleurs du grec kainos (nouveau) et zoe (vie), en référence à ce changement majeur dans l'histoire de la TerreTerre. Dans les océans, l'absence des grands prédateurs du passé laisse la place aux requins qui dominent désormais cet espace aquatique.

La tendance est au réchauffement du climatclimat et les forêts de type tropical s'étendent progressivement jusqu'aux pôles. Il faudra attendre l'instauration du courant circumpolaire, qui s'établit entre l'Australie et l'AntarctiqueAntarctique au fur et à mesure que le continent australien remonte vers le nord, pour voir les températures baisser. Le climat devient alors plus favorable à l'apparition de grands mammifères.

Les périodes plus récentes du Néogène et du Quaternaire sont d'ailleurs marquées par d'importants changements climatiqueschangements climatiques, avec plusieurs périodes glaciairespériodes glaciaires, qui vont fortement marquer l'environnement.