au sommaire

« Marge continentale » est le terme utilisé pour définir la zone de transition entre une croûte continentale et une croûte océanique. Il existe deux types de marges continentales : les marges actives et les marges passives.

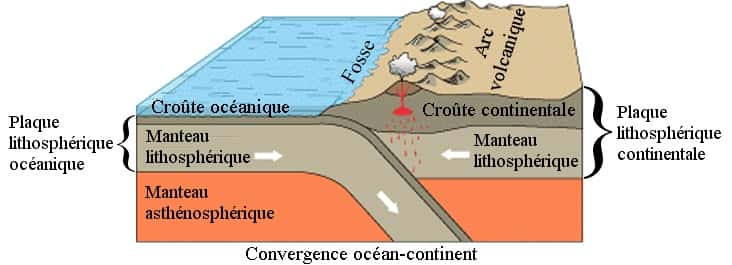

Les marges actives sont caractérisées par le fait qu'elles sont le lieu de phénomènes géodynamiques majeurs (sismicité, volcanisme) entraînant une intense déformation de la région. En plus de marquer la transition entre une croûte continentale et une croûte océanique, elles représentent également la frontière entre deux plaques tectoniques, ce qui n'est pas le cas d'une marge passive. Les marges actives sont ainsi toujours des limites de plaques convergentes, associées à la présence d'une zone de subduction.

Des limites continentales en convergence

Ce contexte géodynamique particulier est à l'origine de l'intense activité sismique et volcanique qui domine ces régions du globe et définit la morphologiemorphologie de la bordure continentale. Les marges actives sont ainsi caractérisées par la présence d'une fosse océanique séparant la croûte océanique de la croûte continentale. La partie continentale sous-marine qui se situe au-delà du littoral est relativement réduite.

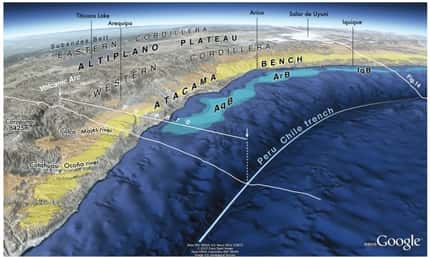

Du fait de la compression tectonique, le plateau continentalplateau continental et le glacisglacis sont très courts voire absents, et le talus continentaltalus continental plonge très rapidement pour se perdre au niveau de la fosse océanique qui se situe à plus de 5.000 mètres de fond. Les fosses océaniques bordant les marges actives sont d'ailleurs les zones les plus profondes du globe, le record revenant à la fosse des Mariannes, qui atteint plus de 11.000 mètres de profondeur.

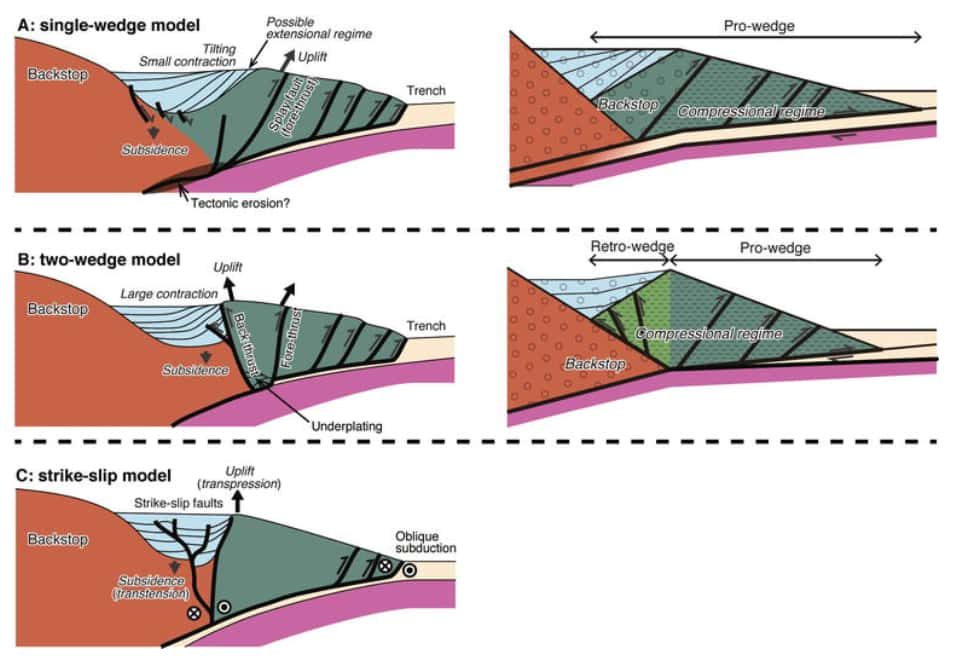

Au niveau de la fosse, la plaque océanique plonge sous la plaque continentale. C'est ce que l'on appelle le processus de subductionsubduction. La bordure continentale forme dans certains cas un rabot qui va râcler les sédimentssédiments présents sur la croûte océanique en train de plonger. Ces sédiments râclés vont alors venir s'accumuler sous forme d'écailles contre la marge continentale pour former un empilement complexe qui peut atteindre plusieurs kilomètres de hauteur. C'est ce que l'on appelle le prisme d'accrétionprisme d'accrétion. La morphologie de ce prisme est très variable et va dépendre de nombreux paramètres (quantité de sédiments sur la croûte océanique, morphologie du butoir continental, pente du slabslab...). En s'accumulant au niveau de la marge, le prisme entre dans la composition de la croûte continentale. Il est ainsi possible de parler de marge en accrétion tectonique.

La présence d'un prisme d'accrétion n'est cependant pas automatique. Il peut arriver au contraire que la subduction de la plaque océanique arrache des morceaux de la plaque continentale chevauchante. Dans ce cas, on parlera de marge en érosion.

Des zones à fort risque sismique et volcanique

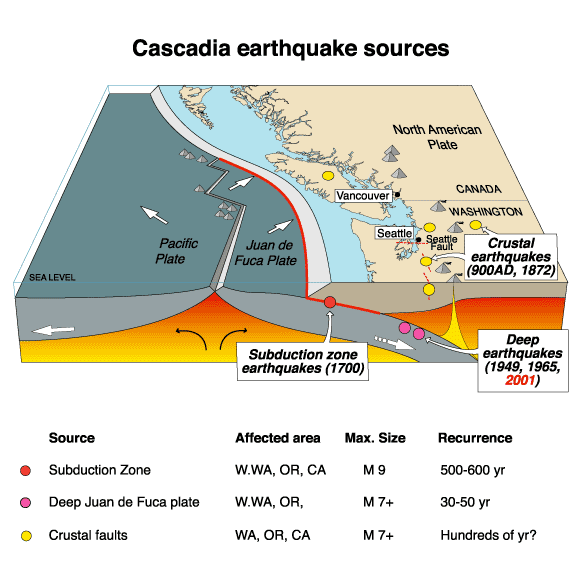

L'ensemble des frottements et de contraintes compressives que génère le processus de subduction font que les marges actives sont des régions très sismogènes. Les plus puissants séismesséismes sont d'ailleurs enregistrés dans ces régions du globe. Leur survenue est généralement liée à la rupture brutale du plan de subduction, ce qui provoque un déplacement brusque des deux plaques l'une par rapport à l'autre. Ce mouvementmouvement du fond océanique peut potentiellement générer des tsunamistsunamis.

Le second processus intimement lié aux marges actives est le volcanisme d'arc. L'entrée en subduction d'une importante quantité d'eau, piégées dans les sédiments, va entraîner une forte hydratationhydratation du coin de manteaumanteau situé au-dessus de la plaque plongeante (le slab). Ce phénomène d'hydratation des péridotitespéridotites va faciliter la fusion partiellefusion partielle du manteau coincé entre la plaque océanique et la plaque continentale chevauchante. Le magma ainsi généré va donner naissance à une ligne de volcansvolcans parallèle à la fosse de subduction. Ce type de volcanisme est l'un des plus actifs au monde.

La majorité des marges actives actuelles sont situées sur le pourtour du Pacifique. Elles sont notamment associées au volcanisme intense connu sous le nom de « ceinture de feu du Pacifiqueceinture de feu du Pacifique ».

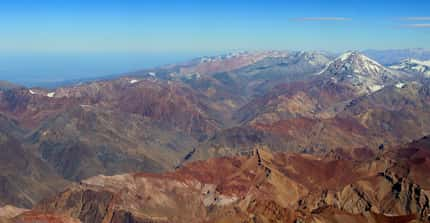

La marge active d'Amérique du Sud est d'ailleurs à l'origine de la plus longue chaîne de montagnes du monde : la cordillère des Andes. Cette longue marge active qui court tout le long de la côte ouest des continents américains est d'ailleurs marquée par certaines configurations remarquables, comme l'entrée en subduction de plusieurs dorsales océaniquesdorsales océaniques : la dorsale de Juan de Fuca, la dorsale Coco-Nazca, et la dorsale du Chili. Ce contexte géodynamique très spécifique a de fortes conséquences sur la morphologie de la marge active dans ces zones.

De manière générale, les marges actives sont des régions où les géorisques sont importants et où la déformation continue et intense génère d'importants mouvements verticaux du sol.