au sommaire

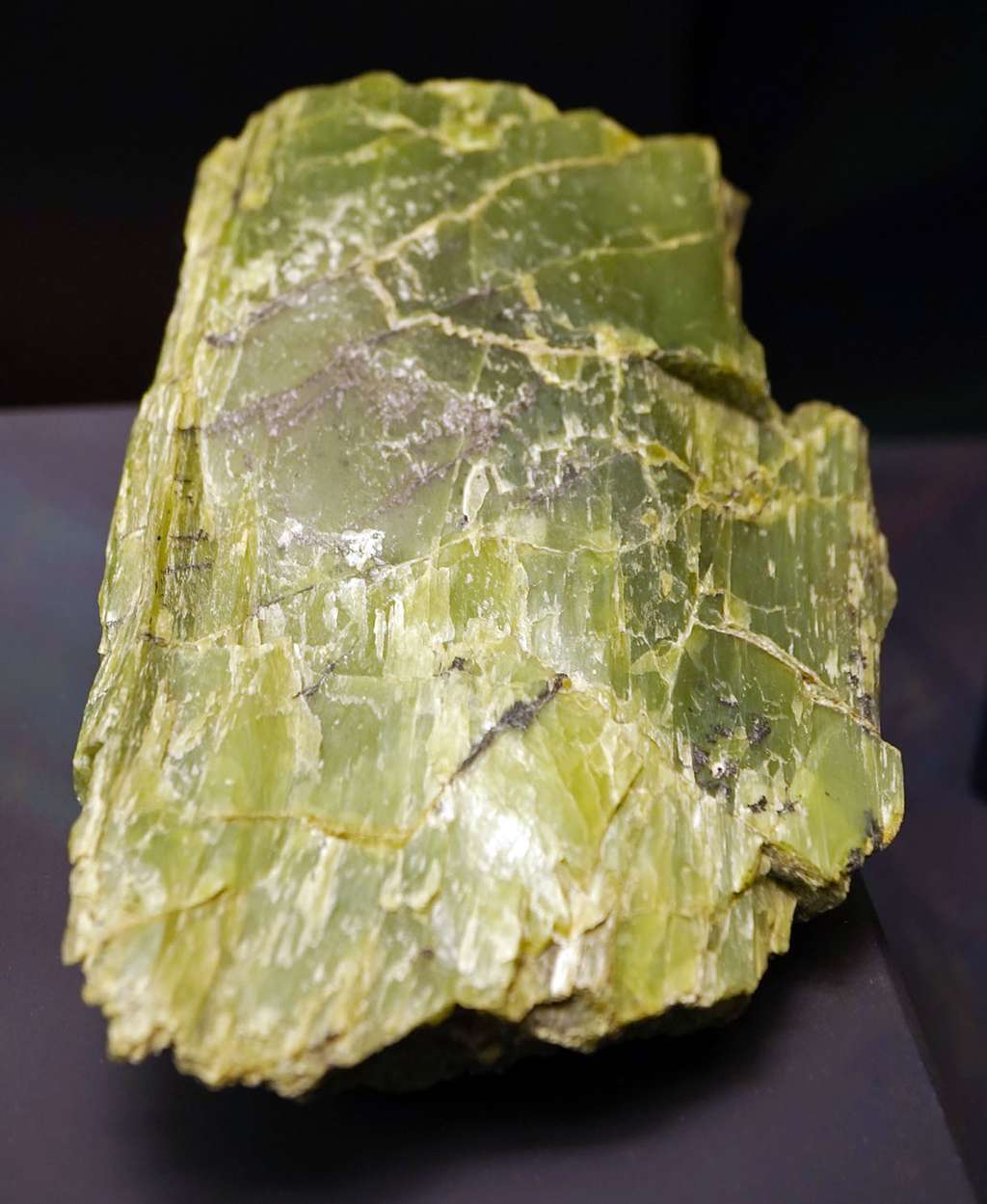

La serpentine est une famille minérale faisant partie du groupe des silicates et du sous-groupe des phyllosilicates. Cette famille se compose de plus de 20 membres dont les principaux sont l'antigorite, le chrysotile et la lizardite. Les roches composées en grande partie de minérauxminéraux de serpentine sont appelées serpentinites. Ce nom résulte de leur couleurcouleur généralement verte et de leur aspect écailleuxécailleux, voire soyeux, qui rappelle la peau des serpents.

Les minéraux de la famille serpentine cristallisent sous forme de massemasse microcristalline compacte ou en agrégats fibreuxfibreux. Du fait de la diversité minéralogique, les serpentines peuvent présenter une large gamme de couleurs. Elles sont opaques à translucidestranslucides, de faible densité (2,2 à 2,9) et tendres (duretédureté de 2,5 à 4 sur l'échelle de Mohs). L'éclat est vitreux, gras ou soyeux. La formule chimique générale est Mg3Si2O5(OH)4. Mais elles peuvent également contenir des hydroxydes de ferfer, de l'aluminiumaluminium, du manganèsemanganèse, du nickelnickel, du zinczinc, du calciumcalcium.

Formation de la serpentine : le processus de serpentinisation

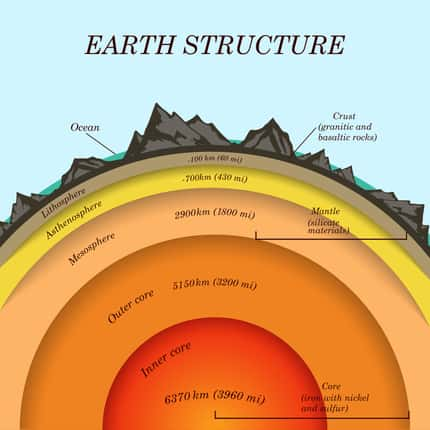

La serpentine est le résultat d'un processus d'altération des péridotites par l'eau de mer. Les péridotites sont les roches composant le manteaumanteau supérieur, riches en olivines et en pyroxènespyroxènes. Ces roches profondes ne sont généralement pas en contact avec l'eau de mer, sauf dans certains contextes particuliers, notamment celui de l’exhumation mantellique ayant lieu au niveau des dorsales lentes ou ultralentes. Au niveau de ce type de dorsales océaniquesdorsales océaniques, le budget magmatique est faible et la création de croûte océaniquecroûte océanique peut se faire totalement ou en partie par le jeu de grandes failles de détachement.

Ces faillesfailles, en plongeant profondément dans le manteau, sont capables de remonter des péridotites et de les exhumer sur le plancherplancher océanique. Lors de cette remontée, les roches du manteau vont entrer en contact avec l'eau de mer circulant dans la croûte notamment le long de la faille de détachement. L'eau va alors réagir avec l'olivine et les pyroxènes contenus dans les péridotites. Ce processus d'altération appelé serpentinisation va alors produire principalement de la serpentine ainsi que de petites quantités de brucite et de magnétitemagnétite. La réaction chimiqueréaction chimique est associée également à un dégagement de dihydrogène. Il s'agit d'une réaction exothermiqueexothermique significative, c'est-à-dire produisant une quantité assez importante de chaleurchaleur.

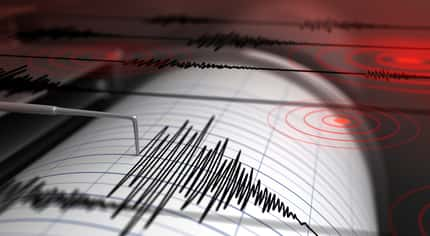

Cette réaction de serpentinisation est également associée à un changement des propriétés physiquesphysiques de la roche. Le processus d'hydratationhydratation fait ainsi augmenter le volumevolume de la roche jusqu'à 30 %, en association avec une diminution de la densité assez importante : on passe d'une densité de 3,3 pour une péridotite non serpentinisée à une densité d'environ 2,6 pour une serpentinite. En accord avec ce changement, la vitessevitesse des ondes sismiquesondes sismiques diminue, passant de 8 km/s dans les péridotites à 5,5 km/s dans les serpentinites. La serpentine étant également moins résistante que l'olivine ou les pyroxènes, la présence de minéraux de serpentine dans une roche diminue de façon significative la résistancerésistance de la roche à la déformation, même pour de faibles proportions.

Degré de serpentinisation et stabilité de la serpentine

En fonction de la quantité d'eau disponible, la réaction de serpentinisation peut être totale ou partielle. On obtient ainsi des serpentinites avec différents degrés de serpentinisation, dépendant de leur proportion en serpentine.

La réaction de serpentinisation est notamment réversibleréversible. En effet, la serpentine n'est pas stable à haute température. La limite de stabilité dépend du minéralminéral de serpentine en question. L'antigorite, par exemple, est stable jusqu'à 600 °C, alors que la lizardite ou le chrysotile ne sont stables que jusqu'à des températures de l'ordre de 400 °C. Au delà de cette limite, la serpentine se déshydrate et se transforme à nouveau en olivine et pyroxène. Ce processus de déserpentinisation intervient lors de l'entrée en subductionsubduction d'une croûte océanique composée de serpentinite, par exemple.

Utilisation de la serpentine

Leurs coloris délicats, leur aspect translucide et leur relative tendreté font que les serpentines peuvent être utilisées en joaillerie, notamment les antigorites, pour la confection de bijoux.

Le chrysotile, quant à lui, est un minéral fibreux et ininflammable. Également appelé amianteamiante blanc, ce minéral de la famille des serpentines possède de nombreuses propriétés qui en ont fait le principal type d'amiante utilisé dans les secteurs industriels, notamment dans la production de cimentsciments, de joints et de garnitures à haute température. Toutefois, sa dangerosité en tant que cancérogène a abouti à l'interdiction de son utilisation en France en 1997.