au sommaire

Fruits de la mandragore. © Bouba, Flickr CC by sa 3.0

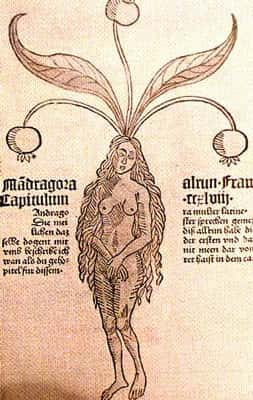

La mandragore est une plante herbacée, méditerranéenne, vivace. La partie souterraine (le rhizome) est bifidebifide et rappelle la silhouette d'un homme : bras, jambes, sexe, d'où les noms d'homonculus et d'anthropomorphon donnés à la plante. Cette particularité lui a valu une réputation assez sinistre.

La silhouette particulière de la mandragore lui a valu légendes et réputation sinistres. © DR

Découvrir la mandragore

- Nom : mandragore

- Nom scientifique : Mandragora officinarum

- Synonymes : Mandragora automnarum, caulescens, officinalis, vernalis

- Famille : Solanaceae

- Groupe écologique : forêts claires, lisières, plaines et collines

- Répartition : pourtour méditerranéen, Asie. Cette plante est devenue très rare, même dans son aire d'origine.

- Description de la plante : de 50-150 cm, la partie aérienne est une tige courte avec une rosetterosette de feuilles ovales. Plante fétide, pubescente à poils glanduleux, feuilles ovales, entières, pétiolées, calicecalice à 5 lobes, 5 pétales.

- Fleurs : solitaires, pédoncule court, couleurcouleur blanc-verdâtre ou violet pâle.

- Fruit : baie jaune ou rouge, luisante en forme de cerise de 3 à 4 cm de diamètre.

- Racine : à l'origine de nombreuses légendes, c'est une rave impressionnante, brune à l'extérieur, blanche à l'intérieur, et peut atteindre 60 à 80 cm et peser plusieurs kilogrammeskilogrammes. Elle peut avoir la forme d'une carotte ou être anthropomorphe. Les racines des vieux sujets s'enfoncent de plus d'un mètre dans la terreterre, d'où la difficulté de les arracher.

- Utilisation : médicinale (racine), attention très toxique

Compléments d'information

Il s'agit d'une solanacéesolanacée dont la composition en principes actifsprincipes actifs est comparable à celle des solanacées officinales. La plante renferme environ 0,4 % d'alcaloïdesalcaloïdes, les principaux sont la scopolamine et l'hyosciamine. L'intoxication due à la mandragore est proche de celle causée par les solanacées officinales (BelladoneBelladone, DaturaDatura, Jusquiame, notez que toutes les solanacées sont toxiques : chez la tomatetomate seul le fruit est comestible et chez la pomme de terrepomme de terre seul le tuberculetubercule l'est, le reste de la plante est toxique !). La plante a des effets hallucinogènes remarquables, de plus ses alcaloïdes actifs peuvent traverser la peau et passer dans la circulation sanguine.

Les racines de la mandragore s'enfoncent de plus d'1 mètre dans la terre. © DR

Histoires et légendes autour de la mandragore

La mandragore est originaire de Syrie. Elle est connue des Anciens et signalée dans de nombreux écrits. Les Hébreux et les Chaldéens l'utilisaient comme poison.

Dioscoride, médecin grec, (M.M. IV, 75) précise qu'il existe une mandragore mâle et une mandragore femelle (Matthioli, Mandragore masle, Mandragore femelle) ! Il indique que la mandragore calme les douleursdouleurs, qu'elle est bonne pour traiter les insomniesinsomnies et comme analgésiqueanalgésique avant une intervention chirurgicale. Il signale qu'à trop forte dose, elle provoque la mort. Elle convient également pour évacuer le phlegme et la bilebile, faire venir les menstrues et l'embryonembryon, soigner les inflammationsinflammations oculairesoculaires, les plaies (helkos) notamment sur les yeuxyeux, faire disparaître les indurationsindurations (sklêria), les abcèsabcès (apostêma), les écrouelles (choiras), les tumeurstumeurs (phuma), traiter l'érysipèleérysipèle, les morsuresmorsures de serpents, purifier la matrice et arrêter les écoulements rouges !

La légende veut qu'Hannibal, pendant la guerre avec les Africains, abandonna son camp en laissant des amphores pleines de vin dans lesquelles macéraient des racines de mandragore. Il revint achever les soldats ennemis intoxiqués.

Ses propriétés hallucinogènes et narcotiquesnarcotiques furent utilisées en médecine antique comme anesthésiantanesthésiant pour des interventions, ou en sorcellerie, comme ingrédient pour la confection de philtres.

La forme caractéristique de sa racine qui rappelle celle d'un homme lui a valu une réputation d'herbe magique. Au Moyen Âge on la nomme demi-homme ou homme-planté et on prétend qu'elle pousse un cri d'agonie quand on la déterre pour la cueillir. Ce cri était censé rendre fou celui qui l'entendait, aussi les sorcières faisaient-elles déterrer la plante par un chienchien dressé et se bouchaient-elles les oreilles avec de la cire. Il existe bien sûr de nombreuses légendes à propos de la mandragore... Les sorcières du Moyen Âge utilisaient les propriétés de la plante pour s'enduire les muqueusesmuqueuses et les aisselles à l'aide d'un onguent à base de mandragore, ce qui provoquait des états seconds avec hallucinationshallucinations, sensation de lévitation et visions sataniques...

Les sorcières du Moyen Âge utilisaient les propriétés hallucinatoires de la mandragore. © DR

La Mandragore de Machiavel

Machiavel fut l'auteur d'une comédie légère : La Mandragore (La Mandragola), vers 1518-1519. Cette pièce est une courte farce burlesque en 5 actes, un genre de pantalonnade qui préfigure le théâtre populaire italien connu sous le nom de Commedia dell'Arte (genre qui s'est développé au cours du XVIe siècle).

À Florence, ville de Machiavel, le héros est un jeune homme rentrant de France où il fut formé aux études et aux plaisirs. Un ami l'informe de l'existence, à Florence, d'une très belle femme, Lucrezia, épouse du riche Nicia Calfucci. Dès lors, son objectif est de séduire la belle. Mais Lucrezia (qui peine à donner un héritier à son mari) est une femme qui se tient à l'abri. Les deux compères tentent de convaincre Nicia d'emmener sa femme dans une ville thermale... l'un laisse entendre que l'autre (médecin) connaît une potion infaillible pour la grossessegrossesse, une potion de mandragore dont le seul effet secondaire fâcheux est que le premier homme approchant celle qui a bu la potion, meurt sous huitaine... Le stratagème se met en place, mais Lucrezia n'est pas convaincue de se donner au premier vagabond, employé comme victime expiatoire. Il faudra toute la conviction d'une mère et de l'Église... L'époque n'est pas prude, et Machiavel fait parfois penser à Rabelais (son presque contemporain). La critique de l'Église y est féroce. Cette farce connut grand succès à Florence, Rome et même Venise.

Bibliographie

- C.König : cours et notes personnelles

- P.Ferran : Le livre des herbes étrangleuses, vénéneuses, hallucinogènes, carnivorescarnivores et maléfiques. Bibliothèque marabout

- http://site.voila.fr/medicherb/mandragore.htm