La dendrochronologie (du grec dendron « arbre » et chronos « temps ») est une discipline visant à dater un arbre grâce à l'étude de ses cernes. Elle est notamment utilisée lors de fouilles archéologiques ou en paléohistoire, mais permet aussi d'étudier la climatologie (reconstitution d’anciens climats), les pratiques sylvicoles ou les agressions subies par la forêt. La dendrochronologie peut même être employée pour la datation d'instruments à cordes ou les charpentescharpentes de châteaux et d'églises.

Principe de la dendrochronologie

Les arbres grandissent par cycle saisonnier : lors du printemps, ils produisent beaucoup de bois et la croissance ralentit en été pour s'interrompre totalement pendant l'automne et l'hiver. Cette alternance crée des cernes dans le tronc qui se visualisent lorsque l’arbre est coupé. On peut ainsi non seulement dater l'âge de l'arbre, mais aussi voir les conditions écologiques et climatiques d'une année particulière (les cernes seront, par exemple, plus étroites si l'arbre a connu une sécheressesécheresse au printemps). Les cernes donnent aussi une indication sur la nature des sols, la luminositéluminosité ou les activités humaines : les défrichements favorisent par exemple la croissance du bois, d'autres comme l'émondage perturbent le développement de l'arbre.

Tous les arbres produisent des cernes et peuvent donc être soumis à datation. Cependant, le chêne et le sapinsapin sont les plus utilisés car on dispose d'un important historique de données pour ces essences avec des référentiels régionaux et locaux permettant d'établir de comparaisons.

Comment mesurer l’âge d’un arbre ?

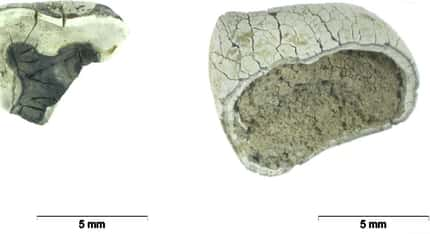

Il n'est pas forcément nécessaire de procéder à la coupe de l'arbre pour procéder au comptage des cernes ; on arrive à prélever des échantillons sous forme de carottescarottes dans le tronc. En général, on mesure les cernes à une hauteur de 1,50 mètre de haut. Un arbre grossit d'environ 2,5 cm par an ; un chêne de 2,5 m de diamètre aura donc environ 100 ans, mais comme signalé précédemment, sa croissance est moindre s'il pousse dans un bois avec une faible luminosité.

La croissance est aussi variable selon les espècesespèces (le séquoia géant peut ainsi gagner jusqu'à 15 cm par an) et l'âge de l'arbre, un arbre jeune va pousser de 4 à 5 cm par an, puis la largeur des cernes diminue à partir de 80 ans. Il est parfois impossible d'utiliser la dendrochronologie sur les très vieux arbres lorsque le tronc est dédoublé, déformé ou creux.

15 arbres remarquables à protéger

Dans les traditions populaires, on retrouve souvent nos vieux arbresarbres comme compagnons provisoires d'un héros de l'histoire de France. Saint Louis rendait la justice sous un chêne, Jeanne d'Arc priait près d'un tilleultilleul et Napoléon observait les champs de bataille depuis des points de vue ornés d'un grand arbre servant de repère. Près de la commune de Merles, dans le Tarn-et-Garonne, une fontaine abreuva en 1579 le bon roi Henri IVHenri IV, de passage sur ces terresterres. Le gros chêne, qui domine le site, accueillit-il le Vert-Galant pour un repos réparateur, on peut l'imaginer. Toujours est-il que le chêne est depuis longtemps appelé au pays le chêne d'Henri IV.

Cet arbre est un chêne pédonculé, appartenant à la famille des Fagacées, présent dans tout l'hémisphère Nordhémisphère Nord mais préférant les altitudes inférieures à 1.300 mètres. Ce Quercus robur, chêne robuste, peut dépasser les 40 mètres de hauteur et son envergure est tout aussi impressionnante. Il vit gaillardement jusqu'à 500 ans et peut atteindre le millénaire. Le boisbois de chêne est un matériaumatériau majeur dont les qualités sont remarquables en charpenterie, en menuiserie, en tonnellerie ; évidemment, il est incontournable en ébénisterie. C'est un bois de cheminéecheminée qui chauffe bien et se consume lentement. Ses fruits, les glands, nourrissent les cochons et les sanglierssangliers. Autrefois, les tanneries récupéraient les écorces pour le tannage du cuir. Enfin, la sciure de chêne a fait les beaux jours de l'industrie papetière.

© Georges FetermanGeorges Feterman, Futura