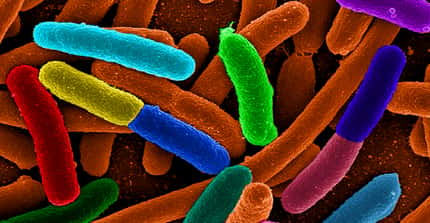

La scientifique canadienne Rosie Redfield tient un blog où elle refait les expériences sur les bactéries se développant en présence d'arsenic. © RRresearch.fieldofscience.com, DR

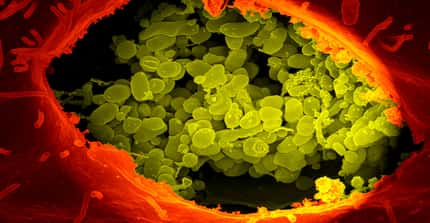

L'histoire avait fait un tabac en décembre 2010. On avait découvert des bactériesbactéries du genre Halomonas (baptisées GFAJ-1) qui peuvent vivre dans un milieu riche en arsenicarsenic et même utiliser ce poison pour leur métabolismemétabolisme, au lieu du phosphate. Les études, menées par des chercheurs de la Nasa, avait été publiées dans la très sérieuse revue Science.

Suite à l'incroyable effervescence médiatique provoquée par cette trouvaille, de nombreuses voix scientifiques s'étaient élevées dénonçant une supercherie, clamant l'impossibilité de ces observations, relativisant l’importance des résultats ou pointant du doigt les lacunes de la démonstration, obligeant l'auteur principal de l'étude, Felisa Wolfe-Simon, à s'expliquer.

Des résultats réfutés

Rosie Redfield, chercheuse canadienne au laboratoire éponyme, de l'université de Colombie britannique, fait partie de ces scientifiques contestataires qui ne croient pas à la découverte de la NasaNasa. Partisane de la recherche open sourceopen source qui consiste à publier les protocoles dprotocoles d'expériences sur des supports publics et gratuits (InternetInternet notamment), elle a ainsi décidé de refaire l'expérience des scientifiques de la Nasa, pas à pas, et de publier l'intégralité de ce protocole sur son blog.

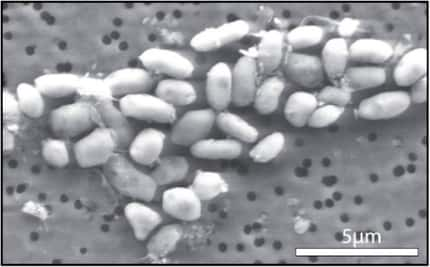

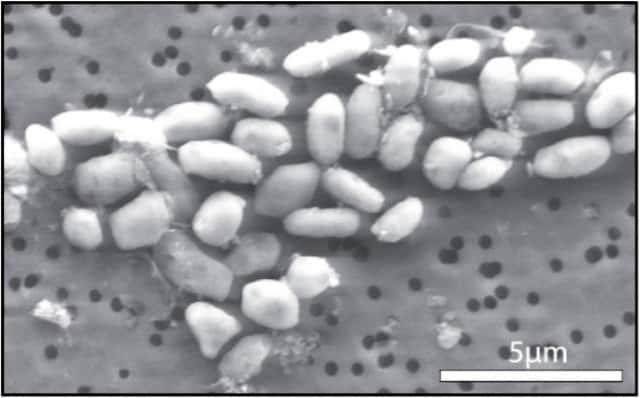

Les bactéries GFAJ-1 censées pouvoir se développer grâce à l'arsenic. © Jodi Switzer Blum

Visiblement, les résultats de la chercheuse canadienne semblent en contradiction avec ceux publiés dans Science en décembre dernier, comme en témoigne son billet publié le 2 août : « First evidence refuting Wolfe-Simon et al.’s results » (en français : première preuve réfutant les résultats de Wolfe-Simon et al.).

Selon les résultats de Rosie Redfield, les bactéries ne se sont pas nourries d'arsenic, mais bien du peu de phosphate présent dans le milieu riche en arsenic où elles vivaient. Cette faible quantité de phosphate est suffisante pour le développement des bactéries, contrairement à ce que pensaient Felisa Wolfe-Simon et ses collègues.

Plaidoyer pour la science ouverte

D'autres preuves sont détaillées sur le blogblog de la chercheuse, comme le fait que les bactéries peuvent se développer en l'absence d'arsenic si le milieu est pauvre en phosphate alors que l'étude initiale révélait l'inverse. Mais l'objectif de la démarche de Rosie Redfield n'est pas uniquement d'infirmer les résultats des chercheurs de la Nasa. C'est aussi un plaidoyer pour la recherche open source, ou science ouverte.

Bannière du blog de Rosie Redfield sur lequel la chercheuse publie ses protocoles et résultats d'expériences sur les bactéries GFAJ-1. © Capture d'écran, http://rrresearch.fieldofscience.com

Le débat de la science ouverte est agité. Les partisans de ce procédé affirment par exemple que jamais les travaux de Wolfe-Simon et ses collègues n'auraient pu être publiés si les expériences avaient été décrites publiquement, pas à pas. Les pairs, qui sont évidemment plus nombreux quand les recherches sont rendues publiques, auraient décelé les erreurs et les conclusions auraient été différentes.

C'est pourtant la sacro-sainte revue par les pairs qui est principalement discutée par les détracteurs de la science ouverte. Pour eux, la revue avant publication, principe fondamental des publications de Science ou de Nature, est un point crucial pour l'intégritéintégrité de la recherche scientifique. Or Plos One par exemple, la revue gratuite en ligne créée en 2007, est basée sur un processus de publication plus rapide et la revue par les pairs suit une méthodologie différente : elle insiste sur la rigueur scientifique du travail mais ne s'intéresse pas à l'importance que pourrait avoir la portée des résultats. Les articles publiés sur PLoS One sont néanmoins ouverts aux commentaires par la suite. Une sorte de revue par les pairs post-publication.

Dans ces conditions, il est difficile de comparer le facteur d’impact (indice qui évalue les revues scientifiques) de ces revues avec celui de revues classiques, puisque les critères d'acceptation des publications sont différents (et que le facteur d'impact est calculé en fonction du nombre de publication par journal, entre autres). Or le facteur d'impact est un autre concept clé de la publication scientifique. Globalement, la publication scientifique ouverte et gratuite ne semble pas encore cadrer avec les notions fondamentales de la publication payante.