au sommaire

- Un trou dans la couche d'ozone creusé par un volcan

- Antarctique : 91 volcans découverts sous la glace

- Un volcanisme subglaciaire d'une ampleur insoupçonnée

- Quels seraient les effets d'éruptions volcaniques en Antarctique ?

- Un volcan caché sous la glace en Antarctique

- Mieux comprendre la calotte antarctique

- Ce volcan n'est pas la cause de la fonte de la glace

- À lire aussi

Avec leur spectromètrespectromètre de massemasse très précis, des scientifiques du DRI (Desert Research Institute, Nevada) ont analysé les concentrations de trente éléments le long de carottes de glace prélevées en Antarctique. La surprise est venue du forage Wais (West Antarctic Ice Sheet). Avec ses 3.405 m, il recèle des enregistrements sur les 68.000 dernières années. C'est peu pour une telle profondeur mais, dans cette partie ouest de l'Antarctique, par environ 112° de longitude ouest, la glace s'accumule vite.

Les chercheurs y ont découvert une accumulation d'halogèneshalogènes, comme le soufre et l'acideacide fluorhydrique, mais aussi de différents éléments (métauxmétaux lourds et terres raresterres rares). Ces auteurs l'interprètent comme la trace d'une série d'éruptions violentes qu'ils attribuent au mont Takahé, 350 km plus au nord, et qui aurait duré 192 ans.

Le volcan aurait expédié cette pollution jusqu'à 2.800 km autour de lui. Ces traces ont été retrouvées dans deux autres carottes, extraites de la terre Mary Byrd et du glacierglacier Taylor. Elles correspondraient à une observation semblable datant de 1990, et alors mal comprise. Les analyses d'autres forages seraient passées à côté de cet évènement car elles n'auraient pas recherché les métaux lourds et les terres rares.

Le mont Takahé, dans l'ouest de l'Antarctique. Ce volcan massif culmine à près de 3.500 m. © DP

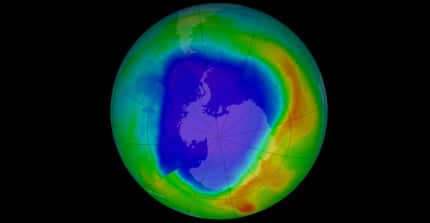

Un trou dans la couche d'ozone creusé par un volcan

La période coïncide avec une déglaciation rapide il y a environ 17.700 ans, quand la dernière époque glaciaire avait dépassé son maximum de fraîcheur et que, justement, le réchauffement commençait à se manifester sous les hautes latitudeslatitudes de l'hémisphère sudhémisphère sud. Les chercheurs ne croient pas à un hasard, comme ils l'expliquent dans les Pnas et dans un article de PhysOrg. C'est à ce moment, affirment-ils, que s'est produit un changement climatiquechangement climatique profond et brutal dans l'hémisphère sud.

Selon eux, l'activité volcanique du mont Takahé aurait injecté dans l'atmosphèreatmosphère des quantités massives d'halogènes qui auraient fortement dégradé la couche d’ozone, dans la stratosphèrestratosphère. La circulation des ventsvents en aurait été fortement perturbée. Ces deux siècles d'éruptions puissantes n'expliquent pas à eux seuls le passage à la période interglaciaire à l'échelle planétaire, concluent les auteurs. Mais, en revanche, ils expliqueraient bien de nombreuses observations témoignant d'un brusque changement de climatclimat dans l'hémisphère sud à cette époque.

Antarctique : 91 volcans découverts sous la glace

Article de Jean-Luc GoudetJean-Luc Goudet publié le 16 août 2017

Le nombre de volcans gisant sous la calotte glaciairecalotte glaciaire de l'Antarctique serait trois fois plus élevé que prévu. Encore actif, ce volcanismevolcanisme caché se concentre autour d'un riftrift complexe, installé entre les deux parties du continent, géologiquement différentes. Les rouages et les conséquences futures de ce système nouvellement découvert restent à peu près inconnus.

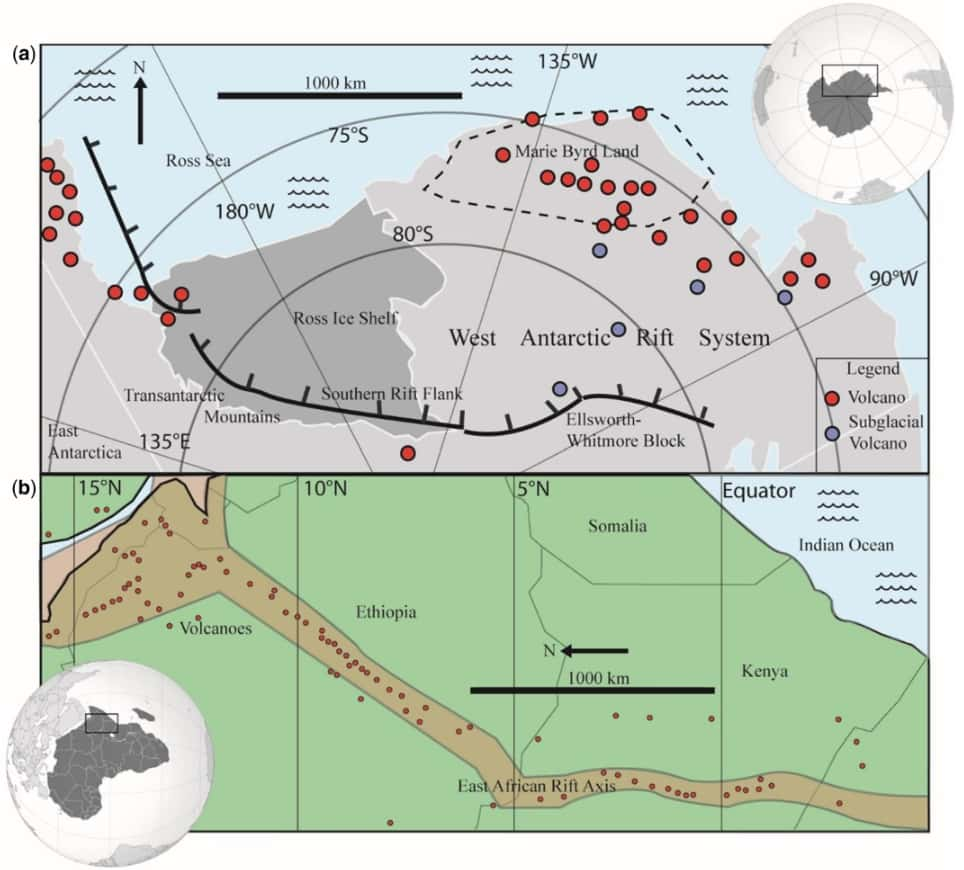

Au sein du continent antarctique, un rift est en pleine action, tendant à écarter l'est et l'ouest. Sa mécanique ressemble à celle du rift de l'est africain mais il est très mal connu à cause, bien sûr, du kilomètre de glace qui recouvre le socle rocheux. Son activité est cependant trahie par le volcanisme.

Le mont Erebus est le plus célèbre des volcans du continent, situé près de la côte, sur l'île de RossRoss, à environ 167° ouest (une longitude passant entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande). Mais il en existe aussi sous la calotte glaciaire. En 2008 (voir l'article ci-dessous), les géologuesgéologues avaient repéré un volumevolume de cendres accumulées sous la glace, à une profondeur de 100 à 700 m. L'éruption de ce volcan caché s'est, semble-t-il, produite il y a seulement 12.000 ans.

Cartes comparées du rift ouest-antarctique avec ses volcans (a) et du rift est-africain (b). Les ronds rouges de la carte (a) montrent les volcans de l'Holocène et les gris les volcans subglaciaires qui étaient déjà connus. L'activité volcanique est concentrée le long des rifts. © Maximillian van Wyk de Vries et al., Geological Society of London

Un volcanisme subglaciaire d'une ampleur insoupçonnée

Ce rift de l'Antarctique ouest s'étend de la mer de Ross à la mer de Weddell, séparant grosso modo la région occidentale (avec la terre Marie Byrd et la péninsulepéninsule Antarctique) et la partie orientale, la plus vaste, où se trouve le pôle Sud. Il est parallèle à la chaîne Transantarctique, une cordillère à la frontière entre ces deux régions. En fait, ce rift est un complexe ensemble de faillesfailles apparues durant le CénozoïqueCénozoïque (l'ère commencée avec la fin des dinosauresdinosaures), à différentes époques.

Pour comprendre cette géologiegéologie masquée, les scientifiques cherchent à comprendre le volcanisme subglaciaire, ce qui commence par une cartographie, la plus difficile qui soit. Nous connaissons mieux la géographie de Mars que celle du socle rocheux de l'Antarctique.

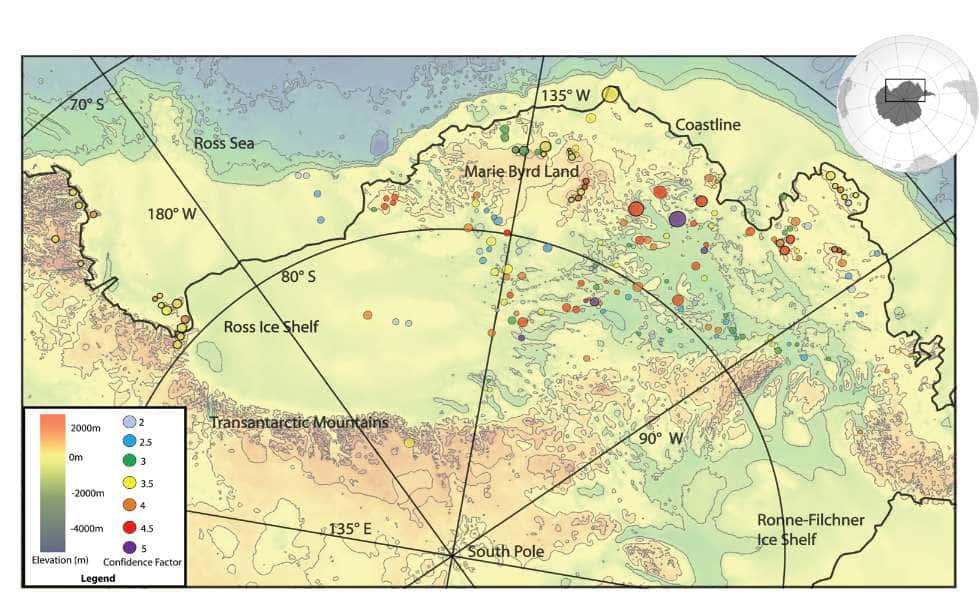

Dans un numéro spécial, la revue Geological Society of London publie les résultats d'une étude menée par une équipe de l'université d'Édimbourg (Écosse). En utilisant différentes méthodes, en particulier des mesures d'altimétriealtimétrie et de gravimétriegravimétrie effectuées par des satellites ou des avions, les trois auteurs signataires de l'article ont repéré 138 volcans subglaciaires, dont 91 étaient jusque-là inconnus. Pour l'essentiel, ils se concentrent sur 3.000 km le long du rift de l'Antarctique ouest. Première conclusion, surprenante : cette région devient la plus densément peuplée en volcans de toute la Planète.

La carte des volcans nouvellement découverts, indiqués par des cercles colorés. Le tracé noir représente la côte et les couleurs l'altitude, ou la profondeur. Les couleurs des cercles indiquent le degré de confiance dans l'existence du volcan considéré, sur une échelle de 2 à 5. © Maximillian van Wyk de Vries et al., Geological Society of London

Quels seraient les effets d'éruptions volcaniques en Antarctique ?

La taille de ces volcans est très variée. Avec 3.850 m d'altitude, le plus haut atteint les dimensions du mont Fujimont Fuji. La plupart d'entre eux seraient du type « bouclier », avec un cônecône à la pente faible et des coulées de lavelave très longues, comme ceux de Hawaï ou comme le Piton de la FournaisePiton de la Fournaise, sur l'île de La Réunion.

Le saviez-vous ?

L'Antarctique est composé de deux régions distinctes, séparées par une chaîne de montagnes traversant le continent :

- l'Antarctique occidental est formé de roches récentes, d'environ 200 millions d'années ;

- le socle rocheux de l'Antarctique oriental est bien plus vieux, témoignant d'une érosion débutée avant le Cambrien.

Il semble donc bien exister un point chaudpoint chaud sous l'Antarctique, comme c'est le cas sous le rift est-africain. Pour autant, le continent antarctique est-il vraiment en train de se couper en deux ? Les données actuelles ne permettent pas de l'affirmer.

À plus court terme, quel serait l'effet d'un volcanisme sous-glaciaire ? Même si une éruption échouait à briser l'épaisse couche de glace, elle pourrait en faire fondre la base. L'écoulement des glaciers de la calotte continentale en serait facilité, accélérant le voyage de ces derniers vers l'océan, avec un effet d'élévation du niveau de la mer. Dans le contexte du réchauffement global, il ne serait pas inutile d'en savoir plus sur cette activité géologique masquée...

Un volcan caché sous la glace en Antarctique

Article de Jean EtienneJean Etienne publié le 22 janvier 2008

Pour la première fois, un volcan a été découvert sous les glaces de la partie occidentale de l'Antarctique. Sa dernière éruption, énorme, remonterait à seulement 2.300 ans.

L'épaisse calotte antarctique cache un volcanisme encore actif à l'ouest du continent ! La découverte est le résultat des recherches d'une équipe du British Antarctic Survey, de Cambridge, conduite par Hugh Corr et David Vaughan, qui publient leurs résultats dans l'édition de février 2008 de Nature Geoscience.

Les chercheurs ont utilisé un radar aéroporté afin de scruter en profondeur la couche glaciaire environnant les monts Hudson, et ont mis en évidence une couche de cendres volcaniques située par 74,6° sud et 97° ouest s'étalant entre 100 et 700 mètres de profondeur sur une surface ovale de 156 x 190 kilomètres, couvrant environ 23.000 km2.

L’équipe du British Antarctic Survey. Hugh Corr est au centre, devant David Vaughan. © Carl Robinson-British Antarctic Survey

Mieux comprendre la calotte antarctique

Selon Hugh Corr, la technique utilisée permet aussi de dater l'évènement, d'en déterminer la puissance ainsi que la zone atteinte par les retombées. Ainsi, cette éruption, qui remonte à environ 2.300 ans - soit un passé proche -, fut probablement la plus violente en Antarctique pour les dix derniers millénaires. Elle a creusé un vaste cratère dans la glace et produit une colonne de cendres et de poussière grimpant jusqu'à 12 kilomètres d'altitude.

Les auteurs de l'étude estiment que l'énergieénergie dégagée par cette éruption a provoqué une fontefonte partielle des glaces, amorçant peut-être un phénomène plus généralisé et entretenu par la chaleurchaleur du volcan. Cet effet du volcanisme perdure aujourd'hui et pourrait participer à l'accélération -- constatée -- de l'écoulement du glacier à l'ouest du continent.

Ce volcan n'est pas la cause de la fonte de la glace

Selon les chercheurs, ce volcanisme caché ne peut expliquer l'amincissement de la couche de glace de cette partie de l'Antarctique, contribuant à hauteur de 0,2 mm par an à l'élévation du niveau de la mer. Cet amincissement semble plus probablement dû au réchauffement global.

Cette découverte, affirment les chercheurs, est particulièrement utile pour une meilleure compréhension de la dynamique, et surtout de la stabilité de la calotte glaciaire antarctique au cours du temps.

Ce qu’il faut

retenir

- La présence de composés halogénés, de terres rares et de métaux lourds dans une carotte glaciaire venue de la calotte antarctique suggère une forte activité volcanique il y a environ 17.000 ans.

- Cette période coïncide curieusement avec un profond changement climatique intervenu dans l'hémisphère sud, et par ailleurs bien documenté.

- Le lien entre ces deux phénomènes serait que les émissions volcaniques ont eu une action délétère sur la couche d'ozone.