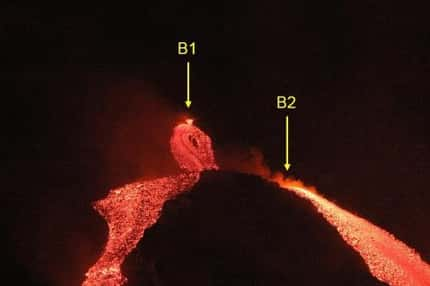

Un éruption sur l'Etna en octobre 2002. Crédit : Michel Barthélémy

Voilà des années que l'on sait que du mercuremercure est libéré par la plupart des volcans, en particulier à cause des mesures géochimiques effectuées sur les gazgaz émis par des volcans aussi célèbres que les Kilauea, Mauna Loa, Hekla, Erebus, et le Mont Saint-Helens. A lui seul, le Kilauea produit environ 270 tonnes de mercure chaque année.

Plus généralement, les gaz libérés par l'activité volcanique sont riches en composés de toutes sortes, même s'il s'agit majoritairement de vapeur d'eau (H2O), de gaz carboniquegaz carbonique (CO2) et du dioxyde de soufresoufre (SO2). On peut en effet y trouver des traces de CO, H2S, COS, CS2, HCl, HBr, et même CH4. La Terre mérite donc bel et bien son titre d'usine chimique !

La présence de mercure dans les glaces polaires ne saurait donc a priori surprendre. Mais la quantité retrouvée est trop importante pour provenir d'une activité volcanique proche, surtout en Arctique. Ce poison est-il une pollution d'origine humaine ? Non, car les analyses chimiques montrent clairement une signature volcanique. Comment diable le mercure peut-il donc se retrouver dans ces endroits improbables ?

David Pyle, de l'Université d'Oxford, a peut-être la réponse. Avec ses collègues, il analyse depuis un certain temps les gaz émis par l'Etna en Sicile et le Masaya au Nicaragua.

Cliquez pour agrandir. Le cratère du Masaya au Nicaragua. Crédit : Cornell University

Le mercure aurait trouvé un transport aérien

Si la présence de mercure a bien été détectée, comme les chercheurs s'y attendaient, ils ont été surpris par la découverte d'une émissionémission conjointe de particules de tailles nanométriques (10 à 20 nm). Si petites, elles peuvent être emportées par les ventsvents sur de grandes distances et deviennent alors des aérosols parmi d'autres.

Ces particules devraient influer sur la formation des gouttelettes d'eau dans les nuagesnuages et plus généralement intervenir dans le bilan radiatif de l'atmosphèreatmosphère terrestre, c'est-à-dire dans la façon dont celle-ci absorbe ou réfléchit l'énergieénergie lumineuse en provenance du SoleilSoleil.

Même si les chercheurs avaient déjà découvert que des nanotubesnanotubes pouvaient être synthétisés en laboratoire à partir de roches volcaniques, c'est la première fois qu'ils mettent en évidence la production naturelle de nanoparticulesnanoparticules par les volcans. Pour le moment, ils ignorent encore leur nature exacte. S'agit-il de gouttelettes de magmamagma figé ou encore de condensationscondensations de sels provenant du refroidissement des gaz ?

Reste que la quantité de mercure émise par un seul évent sur le Masaya stupéfie des chercheurs comme Melanie Witt de l'Université d'Oxford. Elle a en effet montré que 7 tonnes de ce métalmétal toxique était émises par an, alors que l'industrie anglaise tout entière n'en émet que 5,5 chaque année.

Les nanoparticules volcaniques pourraient alors expliquer le voyage du mercure jusqu'aux calottes polairescalottes polaires. Si on peut démontrer qu'elle peuvent le transporter, l'énigme sera résolue...