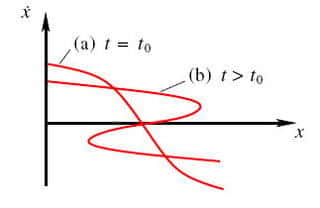

Figure 2: En (a), en dehors d'une turbulence, la vitesse d'une gouttelette (en ordonnée) dépend de la position (en abscisse) selon une fonction représentée par une ligne « simple ». En (b), au-dessus du seuil t0 il y a formation d'une caustique, et la vit

Les trois physiciensphysiciens et mathématiciensmathématiciens anglais et suédois Michael Wilkinson, Bernhard Mehlig et Vlad Bezuglyy, de l'Open University de Milton Keynes en Angleterre et de l'université de Göteborg, viennent de découvrir comment les cumulus pouvaient en quelques minutes créer des chutes de pluie. Selon eux, lorsque l'intensité de la turbulenceturbulence atmosphérique dépasse un certain seuil, les gouttelettes d'eau microscopiques présentes dans les nuages se déplacent alors à des vitessesvitesses différentes. C'est cette différence qui augmente considérablement leur taux de collision et ainsi provoque le déclenchement d'une averse. Récemment publiés dans la revue « Physical Review Letters », leurs travaux accordent donc, pour la première fois, un rôle actif aux cumulus dans la formation d'averses (1) .

Figure 1: Au sein d'un cumulus, la turbulence peut faciliter l'apparition de précipitations.

Cette théorie s'appliquerait à n'importe quel type de précipitations formé à partir de cumulus (figure 1). Un phénomène qui se déroule en plusieurs étapes. Les cumulus, qui se développent verticalement en raison de l'activité convectiveactivité convective, commencent par créer une turbulence. Cette dernière génère alors l'énergieénergie initiale requise pour que les gouttelettes d'eau fusionnent entre elles et se transforment en véritables gouttes de pluie.

La théorie des catastrophes

Les trois chercheurs ont développé une théorie analytique simple du mouvementmouvement des particules dans un flux aléatoire, qui est celui se produisant au sein d'un cumulus. Ils font appel à la notion de « caustiques ». Un terme repris par Wilkinson, Mehlig et Bezuglyy pour désigner des zones précises des cumulus où les gouttes d'eau se déplacent à des vitesses différentes.

Il s'agit de singularités d'amplitude, utilisées en optique ou en acoustique et permettant de décrire localement le comportement des champs ondulatoires, pour expliquer par exemple l'arc-en-ciel et le bang sonique. Appartenant à la théroie des catastrophes, les caustiques sont classées selon leur géométrie. Les scientifiques font appel ici à la plus simple, la caustique « pli » (« fold caustic ») ou caustique d'Aury. Sur la figure 2 : en (a), c'est-à-dire en dehors d'une turbulence, la vitesse d'une gouttelette (en ordonnée) dépend de la position (en abscisse) selon une fonction représentée par une ligne qui affecte à une position une seule vitesse. En (b), dessus d'un certain seuil (t0) il y a création d'une caustique; la vitesse peut prendre différentes valeurs pour une même position et la courbe forme un pli. C'est ce qui entraîne des collisions entre gouttelettes.

Forts de cette découverte, les chercheurs avancent déjà d'autres hypothèses. Ainsi pensent-t-ils à la collision de particules dans un gazgaz turbulent. « Nous voulons voir si notre théorie sur les collisions peut s'appliquer à la formation des planètes. »

ont-ils déclaré.

(1) : "Caustic Activation of Rain Showers", Michael Wilkinson, Bernhard Mehlig and Vlad Bezuglyy, (Phys. Rev. Lett. 97 048501).