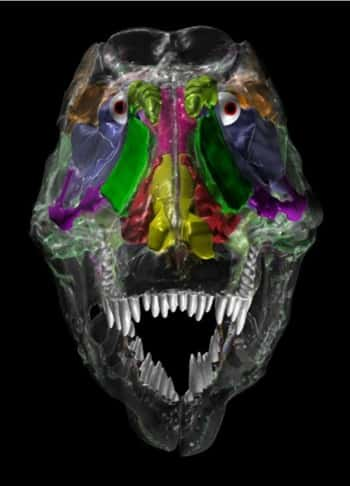

Une image inhabituelle du crâne de Tyranosaurus rex réalisée grâce à un scanner, montrant de nombreuses cavités (zones artificiellement colorées), allégeant la tête de l'animal. © Ohio University College of Osteopathic Medicine

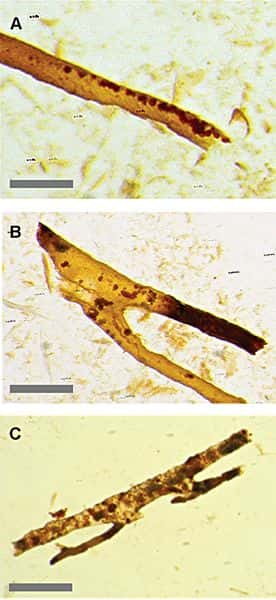

Le feuilleton scientifique de la chair de tyrannosaure se poursuit et la saison 2009 n'est pas avare de suspens. Le premier épisode commence à passionner la communauté des paléontologistes en 2005. Mary Scwheitzer, de l'université de Caroline du nord, annonce la découverte d'un fémur de Tyrannosaurus rex exceptionnellement bien conservé, datant de 68 millions d'années, à l'intérieur duquel la microscopie révèle des traces ressemblant à des restes de vaisseaux sanguins. Jamais les paléontologuespaléontologues n'avaient trouvé autre chose que des os sur un fossile aussi ancien. Les restes de mammouths retrouvés dans le pergélisol en si bel état de conservation sont, eux, très récents. Au-delà de quelques dizaines ou centaines de milliers d'années, les tissus mous disparaissent intégralement, délavés par le ruissellement de l'eau, dégradés par l'oxygène ou servis comme nourriture à quantité d'organismes vivants.

A l'intérieur d'un os, cependant, ne serait-il pas possible que la conservation soit plus longue ? Les auteurs le pensent et, au moins, veulent vérifier. Ils disent même espérer retrouver des fragments d'ADNADN. Durant les mois qui suivent, l'équipe s'adjoint l'aide de spécialistes de la spectrométrie de massespectrométrie de masse (une technique d'analyse des éléments chimiqueséléments chimiques), en l'occurrence celle de John Asara, de la Harvard Medical School.

Deuxième épisode : 2007, les résultats sont annoncés. D'ADN point. Mais en revanche, les analyses montrent la présence de collagène, une protéineprotéine fibreusefibreuse très commune, secrétée par les tissus conjonctifs de l'organisme et servant d'élément structurel. Il en existe plusieurs variantes, que l'on retrouve dans les os, les cartilagescartilages, les parois des vaisseaux sanguins, etc.

Structures retrouvées dans les os d'un fossile de Tyrasonnaurus rex, en 2005. Les formes tubulaires seraient des vaisseaux sanguins et les structures internes des restes d'hématies. © Plos One / Université de Caroline du Nord

Chair de poule ou facéties bactériennes ?

Tous les vertébrés connaissent le collagènecollagène, dont la structure fine varie d'une espèceespèce à l'autre. En trouver dans un os de tyrannosauretyrannosaure est donc une aubaine, permettant d'analyser la composition de ces protéines et de remonter à des caractéristiques génétiquesgénétiques, à comparer ensuite à celles observées chez d'autres groupes d'animaux, pour une analyse phylogénétique. Mary Schweitzer, John Asara et leurs équipes annoncent ainsi que les sept fragments de protéine retrouvés ressemblent beaucoup au collagène des oiseaux actuels.

En soi le résultat n'est pas surprenant puisqu'on connaît depuis longtemps l'étroit cousinage entre nos oiseaux et une lignée de dinosauresdinosaures, les théropodesthéropodes (dont fait partie le tyrannosaure). Mais la communauté scientifique aimerait bien vérifier ces résultats car une telle analyse est très délicate et extrêmement sensible à la moindre contaminationcontamination. Surgit alors une vaguevague de contestations. Thomas Kaye, de l'université de Washington (Seattle), avance même que les restes de tissus sont plutôt des films bactériens. En fait, les scientifiques sont passablement agacés de n'avoir pas accès aux données, conservées par l'équipe initiale.

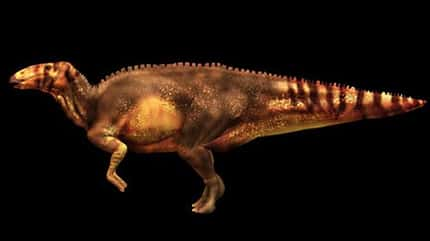

En mai 2009, coup de théâtre pour un troisième épisode. La même équipe découvre d'autres fossiles avec, là aussi, des tissus mous. Il s'agit d'un hadrosaure, vieux de 80 millions d'années. On y trouve à nouveau du collagène et, encore une fois, il est proche de celui des oiseaux... Sans doute échaudée, l'équipe livre immédiatement ses données de spectrométrie à la communauté scientifique... et les critiques sont moins vives.

Nous voilà aujourd'hui au quatrième épisode de la saga de la chair de TT. rex. Une équipe indépendante, de l'université de Californie (Davis), spécialiste, elle aussi, de la spectrométrie de masse, a repris toutes les données de l'équipe d'Asara. Dans la revue Journal of Proteome Research, ces scientifiques concluent que trois des fragments de protéines retrouvés semblent bien provenir d'un échantillon ancien et ressemblant à ce que l'on pourrait trouver chez un oiseauoiseau.

Les résultats ne constituent pas une démonstration absolue et la discussion va sans doute continuer. Ne manquez pas le cinquième épisode...