au sommaire

Un groupe de paléontologuespaléontologues et de physiciensphysiciens chinois et canadiens affirment avoir identifié des restes de collagènecollagène de type I dans des restes fossilisés de dinosaures âgés de... 195 millions d'années. L'annonce est spectaculaire et on pourrait avoir un peu de mal à la prendre au sérieux si elle n'avait pas été accompagnée par une publication dans Nature Communications. Le précédent record est ainsi battu de plus de 100 millions d'années et nous fait passer du Crétacé au Jurassique.

Rappelons que le collagène de type I se compose des protéinesprotéines que l'on trouve de nos jours chez les vertébrés, dans les os, la peau, les tendons, la cornée et les organes internes. Dans le cas présent, des traces ont été trouvées dans une côte d'un dinosaure herbivore faisant partie des Prosauropodes : le Lufengosaurus (littéralement le « lézard du Lufeng »). Les restes de cet animal d'une longueur d'environ 6 m ont été trouvés dans l'actuel sud-ouest de la Chine (Sichuan et Yunnan).

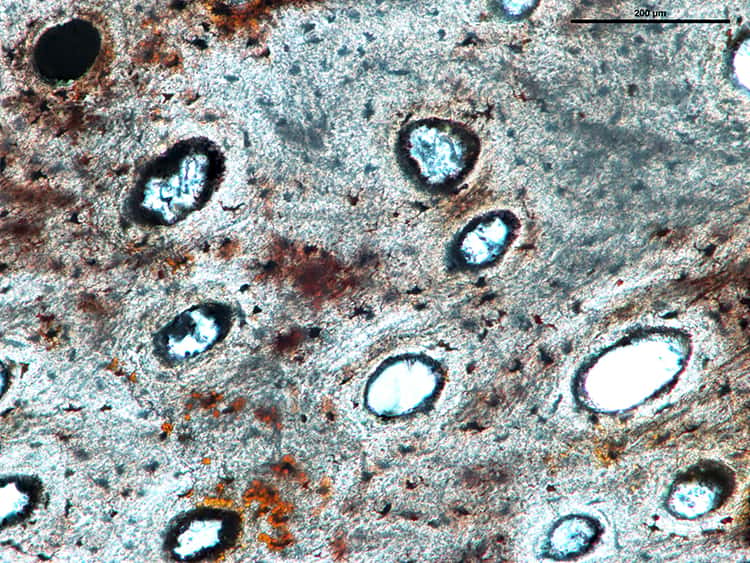

Une coupe de la côte fossilisée du Lufengosaurus observée au microscope. On voit bien les canaux vasculaires où se trouvaient les vaisseaux sanguins alimentant en sang les cellules osseuses. © Robert Reisz

Du collagène préservé dans les canaux vasculaires du dinosaure

Les chercheurs ont eu l'idée de mobiliser l'une des lignes de lumièrelumière infrarougeinfrarouge du National Synchrotron Radiation Research Center à Taïwan pour étudier spécifiquement l'intérieur des canaux vasculaires laissés par les vaisseaux sanguins dans l'os du Lufengosaurus. La méthode est non invasive car elle ne nécessite pas d'extraire le collagène par dissolution à partir de restes fossilisés broyés comme ce fut le cas pour les précédentes recherches sur ces protéines chez les dinosaures. Elle a aussi l'avantage de préciser la localisation des restes de collagène.

À l'intérieur des canaux, des particules sphériques constituées d'hématitehématite, un minéralminéral bien connu faisant partie des oxydes de ferfer, de formule Fe2O3 avec des traces de titanetitane, d'aluminiumaluminium, de manganèsemanganèse et d'eau, ont été également trouvées. Elles se sont très probablement formées à partir du fer contenu dans l'hémoglobinehémoglobine des globules rougesglobules rouges du sang de l'animal. Cette protéine, qui permet le transport de l'oxygène, est en effet très présente dans ces globules à qui elle donne leur couleurcouleur. Il semble raisonnable de postuler que cette hématite, avec ses propriétés catalytiques, a permis la conservation d'une partie du collagène qui devait composer les vaisseaux sanguins dans les canaux vasculaires.

Le collagène présent ne semble pas être ailleurs dans l'os fossilisé. Cette découverte suggère donc que des moléculesmolécules organiques de formes vivantes anciennes peuvent en fait être conservées dans des endroits bien spécifiques où il faut savoir les chercher.

Les restes fossilisés de Leonardo, le Brachylophosaur canadensis momifié. © The Children's Museum of Indianapolis, Wikipédia, cc by sa 3.0

Du collagène de dinosaure datant de 80 millions d'années

Article de Laurent SaccoLaurent Sacco publié le 25/01/2017

Les paléontologues pensent retrouver des restes de collagène de dinosaures depuis quelques années. Une nouvelle étude portant sur un fémurfémur fossilisé de Brachylophosaur canadensis enfonce le clou en ce qui concerne la réalité de ces découvertes. En bonus, il s'agirait des plus vieux restes de collagène de dinosaures jamais retrouvés, avec un âge d'environ 80 millions d'années.

Brachylophosaurus canadensis fait partie des fameux dinosaures à becbec de canard. Cette espèceespèce éteinte de dinosaure ornithopode de taille moyenne de la famille des hadrosauridéshadrosauridés, découverte au Canada en 1936, est devenue particulièrement célèbre il y a quelques années, pour plusieurs raisons. En 2000, les paléontologues ont en effet extrait « Leonardo » de la formation géologique de Judith River au Montana. Il s'agissait des restes fossilisés presque complets d'un B. canadensis, momifié après sa mort, il y a environ 77 millions d'années.

En 2009, Mary Schweitzer, une paléontologue américaine de l'université de Caroline du Nord, annonçait qu'elle pensait être parvenue avec son équipe à extraire une protéine, plus précisément du collagène, d'un fémur fossilisé d'un autre B. canadensis retrouvé dans une roche crayeuse datant de 80 millions d'années. Spectaculaire, la découverte a fait depuis l'objet de débats quant à son bien fondé. Il fallait donc de nouveaux éléments pour convaincre les sceptiques. C'est ce qu'a entrepris de faire Schweitzer avec des collègues comme le montre un article vient de paraître dans le Journal of Proteome Research.

Une reconstitution d'artiste de Brachylophosaur canadensis. © Debivort Wikipédia, cc by sa 3.0

Nous disposons bien sûr d'outils de plus en plus performants pour identifier des molécules organiques, mais il était difficile à admettre que l'on puisse trouver des protéines vieilles de plus de 65 millions d'années et, de surcroît, appartenant à un dinosaure. Des contaminationscontaminations lors de l'extraction d'un fossilefossile de sa gangue ou lors de son étude sont une possibilité qu'il fallait écarter avec soin pour démontrer que certaines molécules organiques complexes pouvaient franchir des dizaines de millions d'années pour arriver jusqu'à nous.

Du collagène de dinosaure, mais apparenté aux oiseaux

Les chercheurs ont donc laissé un mètre de sédimentssédiments autour d'un os fossilisé de B. canadensis pour le transport dans un laboratoire. Un fémur en a été dégagé dans l'équivalent d'une salle blanche, un environnement aseptisé et propre. Un grand soin a également été pris dans la mise en œuvre d'un spectromètrespectromètre de massemasse afin d'éviter que lui aussi ne soit contaminé d'une façon ou d'une autre. Aucune des techniques de conservation et de préparation habituelle des os fossilisés en paléontologiepaléontologie, comme par exemple des consolidants du stylestyle du plexigum ou du paraloïd, n'a aussi été employée.

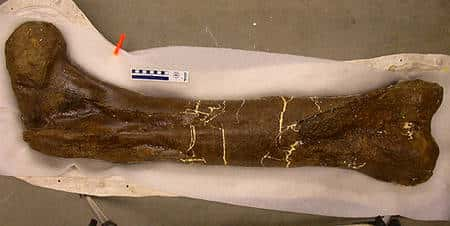

Les restes fossilisés d'un fémur de Brachylophosaur canadensis momifié. © 2017 NC State University

Au final, huit séquences peptidiques, c'est-à-dire des enchaînements d'acides aminésacides aminés constitutifs de peptidespeptides donnés formant eux-mêmes des protéines, ont été identifiées. Six d'entre elles sont nouvelles alors que deux avaient déjà été identifiées en 2009. De nouveau, ces peptides que l'on retrouve dans le collagène indiquent que cette protéine associée à B. canadensis est similaire à celles que l'on trouve chez les oiseaux et les crocodilienscrocodiliens. Rien d'étonnant pour les paléontologues car le squelette de B. canadensis montrait clairement des liens phylogénétiquesphylogénétiques avec ces animaux.

Bien sûr, la découverte de restes d'ADN de dinosaure est toujours destinée à rester de la science-fiction à la Jurassic Park. Mais la confirmation que l'on peut retrouver des restes de collagène dans des fossiles aussi âgés que 80 millions d'années encourage à penser que l'accès à plusieurs des molécules organiques complexes présentes dans les dinosaures, alors qu'ils étaient vivants, ne nous est pas interdit. On peut espérer que ces molécules vont finir par nous en apprendre beaucoup sur la physiologie de ces animaux fascinants.

Le collagène de T-Rex nous désigne ses cousins

Laurent Sacco, Futura publié le 28/04/2008

L'année dernière, des chercheurs avaient réussi à séquencer des restes de collagène présent dans un os de TT-Rex, confirmant une parenté avec les oiseaux. Cette année, la comparaison avec le collagène de 21 animaux modernes permet de dresser un début d'arbre phylogénétiquearbre phylogénétique montrant leur très lointaine connexion avec le TyrannosaureTyrannosaure.

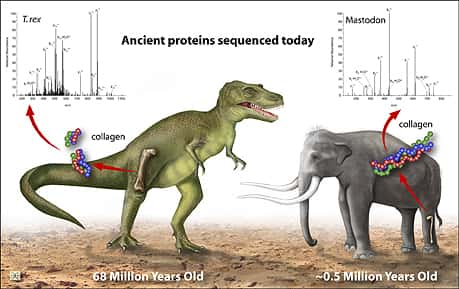

Retrouver de l'ADN fossileADN fossile appartenant à un dinosaure est plus que probablement destiné à rester du domaine de la science-fiction de Jurassic Park. Mais on peut analyser des restes de tissus mous et identifier des protéines. En 2007, John Asara et Mary Schweitzer étaient parvenus à isoler des traces de collagène dans un fémur de Tyrannosaurus rex, alias T-Rex, et même à séquencer les fragments de cette protéine.

Le fémur lui-même (voir la photo de la figure 1) avait été découvert en 2003 par John Horner et ses collègues paléontologues du Museum of the Rockies. Ils l'ont trouvé dans la célèbre Hell Creek Formation s'étendant sur plusieurs régions des Etats-Unis dont le Wyoming et le Montana.

Figure 1. Le fémur de tyrannosaure d'où a été extrait le collagène. © Museum of the Rockies

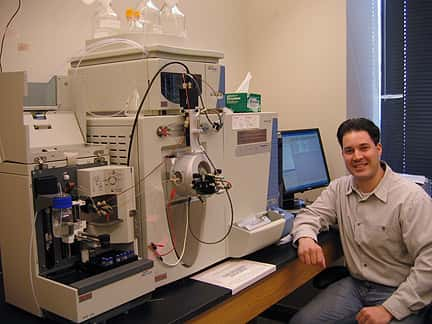

Il est devenu célèbre en 2005 lorsque Mary Schweitzer et ses collègues ont affirmé avoir retrouvé des restes fossilisés de tissus mous dans cet os vieux de près de 68 millions d'années, quelque chose qui semblait impossible. Lewis Cantley, professor of Systems Biology à la Harvard Medical School et membre du Beth Israel Deaconess Medical Centerun, un collègue de John Asara, pensa aussitôt que ce dernier pouvait utiliser ses compétences en spectrométrie de massespectrométrie de masse pour tenter de découvrir si des molécules biologiques n'étaient pas présentes dans ces restes de tissus mous, et surtout lesquelles. Il servit d'intermédiaire à Asara et Schweitzer qu'il fit se rencontrer. Ces derniers se lancèrent alors dans l'aventure.

Des cousinages confirmés

La découverte de collagène fut une surprise pour les chercheurs car l'on pensait jusqu'à présent que toute trace de molécules complexes de ce genre disparaissait obligatoirement après 1 million d'années dans un fossile.

Figure 2. A gauche des fragments du fémur de T-Rex, à droite les échantillons sous forme de poudre brune. © HMS/BIDMC

Les échantillons sont arrivés dans le laboratoire de John Asara sous forme d'une poudre brune (voir la figure 2). Il a fallu s'assurer que ceux-ci étaient le moins contaminés possible et en extraire suffisamment de protéines pour l'analyse. Après avoir purifié les protéines, Asara les fragmenta en peptides comportant de 10 à 20 acides aminés grâce à une enzymeenzyme, la trypsine.

Photo 3. John Asara devant un des appareils utilisés pour analyser le collagène de T-Rex. © HMS/BIDMC

Le séquençageséquençage avec un spectromètre de masse commença alors. Les chercheurs finirent par établir une parenté nette avec le collagène du poulet. Parallèlement, Mary Schweitzer et ses collègues avaient d'ailleurs établi que les protéines du fémur réagissaient avec des anticorpsanticorps comme le ferait du collagène de poulet.

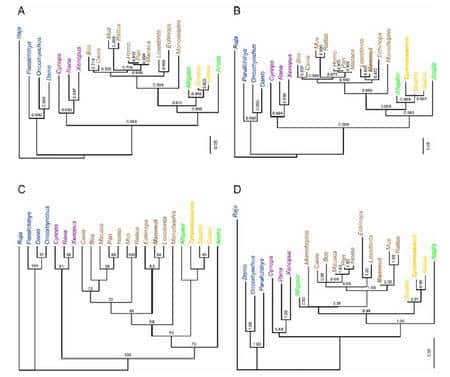

Aujourd'hui, Asara livre le résultat d'une comparaison des séquences de fragments de collagène du T-Rex avec celles qu'il avait déjà obtenues avec le Mastodonte et surtout 21 autres espèces animales dont l'alligatoralligator et l'homme. La comparaison permet de reconstruire tous les arbres phylogénétiques possibles, qui ont été présentés dans Science (voir la figure 4). Les parentés obtenues sont conformes aux déductions faites à partir des études des squelettes.

Ce genre de technique pourrait bien avoir de l'avenir pour clarifier des débats concernant les arbres phylogénétiques d'autres animaux disparus.

John Asara a analysé le collagène aussi bien d'un T-Rex que d'un Mastodonte, un ancêtre de l'éléphant. © Zina Deretsky, National Science Foundation

Ce qu’il faut

retenir

- On ne retrouvera jamais de l'ADN de dinosaure du secondaire.

- Des restes d'autres molécules organiques de ces terribles lézards ont cependant bel et bien été préservés

- On vient de trouver des restes de collagène, des protéines, dans un os fossilisé appartenant à un dinosaure herbivore chinois au long cou, le Lufengosaurus.

- Le record est battu pour du collagène de dinosaure avec un âge de 195 millions d'années au Jurassique.