Qu’est-ce qui rend l’espèce humaine unique ? Pas grand chose, si l’on en croit une nouvelle étude qui montre que la plus grande partie de nos gènes provient d’anciennes espèces d’hominidés. Seule une très faible part d’ADN nous aurait donc permis d’acquérir notre intelligence et nos caractéristiques propres.

au sommaire

Il est connu depuis longtemps que l'Homme moderne possède dans son patrimoine génétiquegénétique des traces d’ADN de Neandertal et de Denisova issu d'hybridation entre les espèces d’hominidés (lire ci-dessous). Une nouvelle étude publiée dans la revue Science Advances vient de quantifier cet ADNADN exogèneexogène et affirme qu'à peine 1,5 à 7 % de génome humain est spécifique à l'Homme moderne.

7 % du génome humain est plus proche de celui d’Homo sapiens que de Neandertal

Les chercheurs ont récolté l'ADN de fossilesADN de fossiles de nos proches parents (Néandertaliens et Dénisoviens) datant de 40.000 à 50.000 ans et l'ont comparé au génome de 279 humains modernes du monde entier. Grâce à une méthode de calcul appelée graphe de recombinaison ancestral -- un procédé stochastiquestochastique qui simule un arbre phylogénétiquearbre phylogénétique en remontant dans le temps jusqu'à l'ancêtre communancêtre commun d'une séquence ADN --, ils ont pu démêler les similitudes et les différences entre les différents ADN. Ils ont ainsi constaté que seulement 1,5 % du génome humain est à la fois unique et partagé entre toutes les personnes vivant aujourd'hui, et que jusqu'à 7 % du génome humain est plus étroitement lié à celui d'Homo sapiensHomo sapiens qu'à celui des Néandertaliens ou des Dénisoviens.

Cela ne veut pas dire que 93 % de notre génome est néandertalien. En réalité, chaque individu non africain possède seulement 1,5 à 2 % d'ADN de Neandertal. Mais si l'on regarde différentes personnes, ces bouts d'ADN néandertaliens se situent à différents endroits du génome, ce qui fait que lorsqu'on les additionne, une large partie du génome humain est couverte. Une autre large partie du génome comprend aussi de l'ADN issu d’autres hominidés éteints et encore inconnus. Le chiffre de 1,5 à 7 % correspond donc à de l'ADN strictement unique à Homo sapiens et que l'on ne trouve pas chez d'autres espècesespèces.

Qu’est-ce qui nous rend humain ?

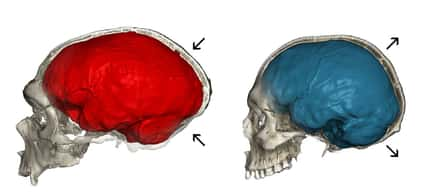

D'après les chercheurs, cette faible partie d'ADN spécifiquement humain est particulièrement liée aux fonctions de développement neuronal, ce qui suggère que l'évolution du cerveaucerveau a joué un rôle important pour l'émergenceémergence de l'espèce Homo sapiens. Mais impossible de connaître la fonction biologique exacte de ces gènesgènes, une grande partie de l'ADN étant en réalité non codante (dit ADN poubelle). L'étude révèle également que les mutations spécifiques à l'Homme ont émergé en deux vaguesvagues distinctes, il y a 600.000 ans et il y a 200.000 ans. Difficile de savoir ce qui a bien pu déclencher ces sursauts ; peut-être un événement environnemental ou un brassage particulièrement important entre des populations d'hominidéshominidés.

Le saviez-vous ?

On entend souvent dire que nous avons 98 % de gènes communs avec le chimpanzé et 70 % de nos gènes avec les mouches. En réalité, cette comparaison porte uniquement sur les gènes « codants », ceux qui expriment une protéine. Et, ce dernier ne compte que pour 1,5 % de l’ADN total, ce qui veut dire que nous n’avons un commun avec le chimpanzé que 98 % de 1,5 % de notre ADN.

Métissages et croisements successifs

Quoi qu'il en soit, cette étude confirme que le phénotypephénotype humain moderne s'est constitué par étape et métissages successifs. Ces événements se sont même sans doute produits à plusieurs reprises, aboutissant à un mélange de séquences ADN, avec plus ou moins de chacun selon les populations (les Africains possédant par exemple une plus faible part d'ADN néandertalien et dénisovien, alors que c'est l'inverse pour les populations asiatiques).

L'estimation des chercheurs ne tient toutefois pas compte des endroits où les humains ont gagné de l'ADN supplémentaire par duplication, une mutation relativement courante qui implique la réplicationréplication d'une séquence ADN sur un gène. Or, on sait que ce processus est un facteur majeur d'évolution des espècesévolution des espèces. De plus, le calcul repose sur une hypothèse de taux de mutation constant, ce qui est loin d'être toujours le cas, les mutations s'accumulant plus lentement chez l'Homme que chez d'autres singes, par exemple.

Dans nos gènes se cache l’ADN d’espèces humaines disparues

Article de Jean-Luc GoudetJean-Luc Goudet publié le 20/03/2016

En Nouvelle-Guinée, la population conserve dans ses chromosomeschromosomes un peu du génome du mystérieux Homme de Denisova. Une nouvelle étude révèle les métissages qui ont eu lieu entre lui et l'Homme moderne mais aussi avec NéandertalNéandertal. Les humains ont su conserver les gènes qui les arrangeaient...

Nos ancêtres se sont hybridés avec l'Homme de Néandertal, mais aussi avec l'Homme de Denisova, ce cousin vieux de 30.000 ans découvert dans une grotte de Sibérie. Initialement, seul un os avait été découvert mais le séquençage de l’ADN (mitochondrial) a été très bavard et cette espèce humaine est devenue par la suite la première à être mieux connue par l'analyse génétique que par les ossements. Ce qui a conduit à d'étonnantes conclusions.

Des gènes néandertaliens existent toujours chez les humains actuels, dispersés dans la population. Chacun de nous n'en a que peu, ou pas du tout, mais on estime que la moitié du génome néandertalien subsiste chez les Hommes actuels, disséminédisséminé en morceaux (source : John Hawks, hors-série La Recherche, n°17, 2016). Quant à Denisova, il a légué des gènes retrouvés aujourd'hui à l'est de l'Asie, en Mélanésie et chez les aborigènes d'Australie. Mais quels gènes ? Et à quoi nous servent-ils ?

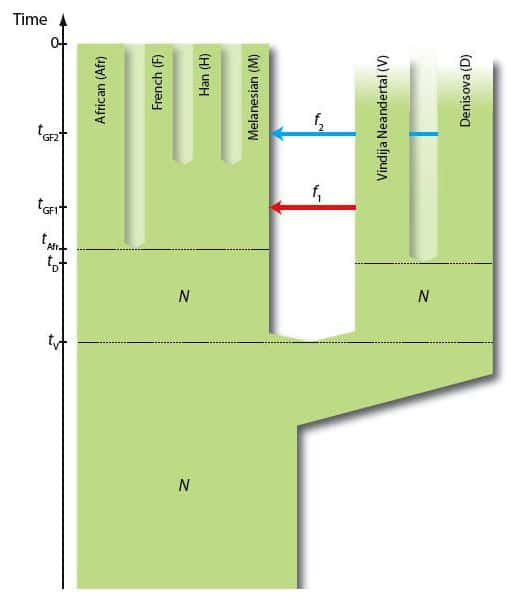

C'est aujourd'hui la piste que suit l'infatigable Svante Pääbo, de l'institut Max-PlanckPlanck de Leipzig, en Allemagne, qui avait séquencé l'ADN de Néandertal (celui du noyau et non plus des mitochondriesmitochondries, donc responsable des caractères héréditaires) puis, en 2010, celui de l'Homme de Denisova. Dans une publication parue dans Science, lui et son équipe décrivent une étude génétique sur 1.523 personnes venues de différentes régions du globe, dont 35 de l'archipelarchipel Bismarck, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les chercheurs ont comparé ces données à celles obtenues sur les génomes de Néandertal et de l'Homme de Denisova. L'étude montre que certaines régions des génomes modernes contiennent parfois des gènes anciens alors que d'autres en sont systématiquement dépourvues.

L'histoire des lignées humaines est bien compliquée

Ces résultats éclairent - mais compliquent encore - la longue histoire humaine. Selon eux, les gènes néandertaliens se retrouvent en différents endroits du génome. Homo sapiens (notre espèce) s'est donc hybridé plusieurs fois (« au moins trois ») avec Néandertal. En revanche, avec l'Homme de Denisova, l'aventure s'est déroulée durant une seule période, courte. Les gènes qui subsistent aujourd'hui chez les Mélanésiens, expliquent les auteurs, concernent les fonctions immunitaires. Cet apport génétique aurait aidé les nouveaux habitants de ces îles à résister aux pathogènespathogènes locaux. D'autres gènes dénisoviens auraient donné aux Tibétains une meilleure adaptation à l'altitude.

Moralité de l'histoire, selon les auteurs : la persistance de gènes archaïques dans notre génome (appelée introgressionintrogression) s'explique à la fois par les croisements, donc l'histoire des populations humaines, et par l'utilité de ces gènes pour les humains modernes. Là où ils étaient utiles, ils ont été conservés. Ailleurs, ils ont été remplacés.

L'étude apporte aussi un éclairage supplémentaire sur le mystérieux Homme de Denisova, connu par cette phalangephalange d'une enfant, accompagnée de quelques dents, qui a vécu en Sibérie il y a 30.000 ans. Manifestement, l'espèce avait voyagé sur de grandes distances et semble être hybridée avec d'autres espèces qu'Homo sapiens. Son histoire est donc aussi compliquée qu'elle est longue. Les 7.000 ossements du site de La Sima de los Huesos, au nord de l'Espagne, et semblant appartenir à 28 squelettes, ont été attribués à Homo heidelbergensisHomo heidelbergensis, vieux de 400.000 ans environ. Le matériel génétiquematériel génétique, des mitochondries et du noyau, avait montré pour l'un des caractères néandertaliens et, pour l'autre, des similitudes avec Denisova. Les deux lignées ont donc dû diverger il y a environ 430.000 ans, concluent les chercheurs. Avant, peut-être, de se retrouver, bien plus tard...

Patreon

Soutenez une rédaction engagée pour la vulgarisation scientifique sur Patreon !

Notre mission ? Rendre le savoir accessible au plus grand monde.

Nous produisons chaque jour nos propres articles, enquêtes et reportages, le tout à taille humaine. Soutenez-nous dans cette démarche et cette ambition.

Abonnez-vous à Futura sur Patreon !

Je soutiens l'indépendance de Futura sur Patreon !

Deux formules d'abonnement vous sont proposées avec les avantages suivants :

- « Futura sans publicité » : bénéficiez d'un accès garanti sans publicité sur tout le site pour 3,29 €/mois (+TVA).

- « Je participe à la vie de Futura » : en plus de l'accès sans publicité, participez à la vie de notre média indépendant (votes, contenu inédit, sondages, etc.) pour 6,29 €/mois (+TVA).

Rejoignez-nous sur Patreon !

Rejoignez-nous sur Patreon !