Le Nigersaurus taqueti, un cousin du Diplodocus vivant en Afrique il y a 110 millions d'années, est à l'honneur depuis le 15 novembre au National Geographic Museum. Son squelette, complet à 80 %, a fourni de nombreuses informations grâce à un tomodensitomètre (ou CT-scanner, le classique scanner médical qui réalise de si belles images du corps humain comme s'il était coupé en tranches).

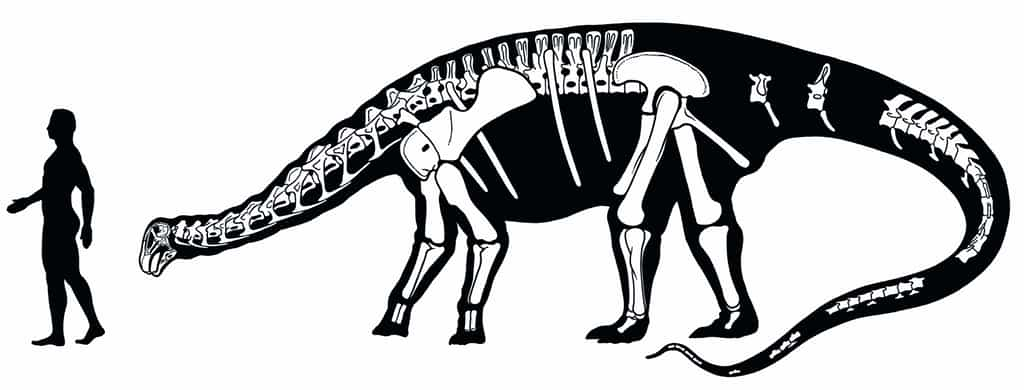

Reconstitution du Nigersaurus, le "lézard du Niger". Cliquez pour agrandir. Crédit : Todd Marshall, National Geographic

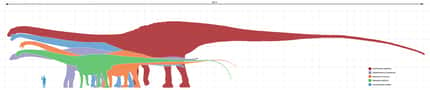

Bien qu'il paraisse un peu étrange avec sa bouche rappelant un aspirateuraspirateur, son squelette léger et son crânecrâne presque translucidetranslucide, le Nigersaurus taqueti n'est pas vraiment un nouveau venu dans le monde de la paléontologie. Les premiers fossiles de ce dinosaure sauropode (herbivoreherbivore et quadrupède) avaient en effet été découverts par des expéditions françaises dès les années 1950, et vraiment identifiés comme tel, en 1976, par le paléontologuepaléontologue français Philippe Taquet . C'est en son honneur que Paul Sereno, le célèbre paléontologue américain, a ensuite baptisé cet animal plus petit qu'un Diplodocus, le Nigersaurus taqueti.

C'est grâce à un autre paléontologue français qui avait repéré un crâne de cet animal au Niger en 1997, Didier Dutheil, que Paul Sereno et son équipe ont pu retrouver environ 80 % du squelette à la suite de deux expéditions successives. Un article faisant le point sur cette découverte a été publié cette année dans le journal Public Library of Science ONE (PLoS ONE).

Un brouteur hors pair

Il en ressort que le Nigersaurus taqueti devait plus se comporter comme une vachevache que comme une girafegirafe. En effet, contrairement aux autres sauropodes herbivores dont le museau pointait vers l'avant, celui de Nigersaurus était dirigé vers le sol. De plus, l'étude de sa colonne vertébralecolonne vertébrale semble indiquer qu'il était incapable de lever sa tête au-dessus de son dosdos. D'ailleurs, celle-ci était constituée de vertèbres si fines, et comportant tellement de zones creuses à l'instar du squellete des oiseaux, que les paléontologues se demandent comment la colonne vertébrale de cet animal pouvait supporter les contraintes mécaniques de la vie de tous les jours.

C'est probablement le crâne et sa mâchoire qui étonnent le plus les chercheurs

Cliquez pour agrandir. Crédit : Art Tyler Keillor/Photo Mike Hettwer, National Geographic

D'abord sa mâchoire. Celle-ci était constituée de 500 dents en forme de clous plantées sur 50 colonnes. Cette batterie impressionnante de dents devait permettre un remplacement rapide des dents usées à un rythme d'une par mois. L'animal devait s'en servir comme d'une paire de ciseaux de 30 centimètres de long pour se nourrir des plantes. D'après les paléobotanistes, il devait s'agir de fougères et de prêles.

Enfin, le crâne. Il est si léger, avec des os si minces, que de la lumièrelumière passe à travers ceux-ci. C'est d'ailleurs à cause de sa fragilité qu'il a été si difficile jusqu'ici d'avoir suffisamment de fossiles en bon état pour s'en faire une représentation précise. Grâce à la tomographietomographie et aux empreintes laissées par le cerveaucerveau dans le crâne, on a pu reconstituer à l'ordinateurordinateur la forme et la localisation de celui-ci.

Gageons que malgré leur disparition quasi complète depuis 65 millions d'années, au moins en partie à cause de l'astéroïdeastéroïde 298 Baptistina, nous ne sommes pas au bout de nos surprises avec les dinosaures.