au sommaire

Vers le milieu des années 1950, Stanley Tyner, de l'université du Wisconsin, étudiait de plus près la désormais célèbre formation géologique qui s'étend du Minnesota à l'Ontario et qui traverse la frontière canado-américaine à la hauteur du lac Gunflit et affleure aux chutes Kakabeka. Une surprise l'attendait là. Le chercheur s'intéressait surtout à l'origine des gisements ferrifères que contenait cette formation de Gunflint. Mais quand il a regardé au microscopemicroscope les lames minces tirées des échantillons de cherts qu'il y avait prélevés, il fut stupéfié d'y découvrir des milliers de petites sphères, sphéroïdes et autres filaments segmentés de moins de dix micromètresmicromètres.

Pensant à des microfossiles d'algues et de champignons, il se tourna vers la paléobotaniste Elsa Barghoom, de l'université de Havard, qui confirma qu'il s'agissait bien de restes d'êtres vivants anciens. Une publication dans Science annonça la découverte mais il fallut attendre un second article plus poussé, en 1965, pour que le monde des géosciences réalise l'importance des microfossiles de Gunflint. Il s'agissait à l'époque d'une des plus anciennes traces de vies découvertes et leur âge est estimé à environ 1,9 milliard d'années.

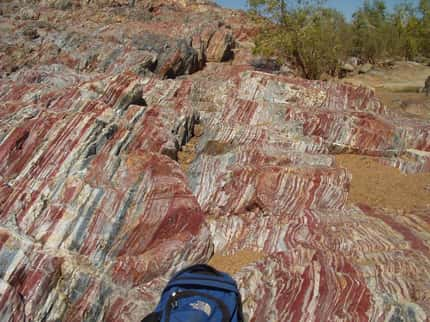

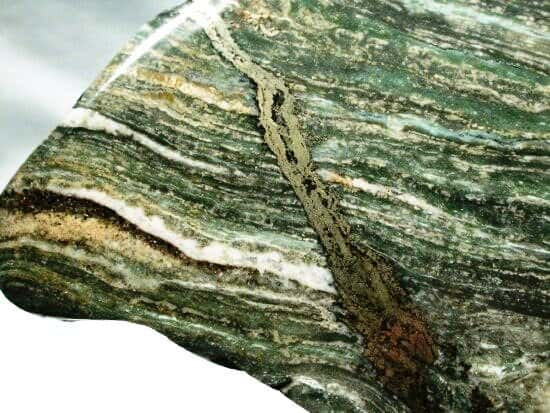

Un fragment de stromatolite trouvé dans la formation de Gunflint. La roche est polie. © Nature

Des protéines d'algues de l'Archéen dans des microfossiles de Gunflint

Ces microfossiles demeurent remarquables aujourd'hui car ils forment un reste de flore particulièrement diversifiée au précambrien. On peut toutefois y distinguer deux groupes de fossiles : des filaments (Gunflintia minuta) et des coccoïdes, c'est-à-dire des coques ovoïdes ou sphériques. Pour beaucoup de chercheurs, le premier groupe doit représenter des cyanobactéries filamenteuses benthiquesbenthiques, capables de produire de l'oxygène par photosynthèse. On note également, bien qu'ils soient plus rares, des microfossiles en forme d'étoileétoile et d'autres en forme de parapluie (Kakabekia umbrelatta).

Les microfossiles de Gunflint viennent de faire l'objet d'une nouvelle publication provenant d'une équipe de chercheurs de l'Institut de Minéralogie, de PhysiquePhysique des Matériaux et de Cosmochimie (IMPMC, Sorbonne Universités, CNRS-MNHNMNHN-UPMC), de l'Unité Matériaux et Transformations (UMET-CNRS-Univ Lille 1), du Laboratoire MagmaMagma et VolcansVolcans (LMV-CNRS-UJM Saint-Etienne) et de l'université de Californie à Los Angeles (UCLA). Elle fait le bilan de travaux réalisés dans le cadre du projet ERC PaleoNanoLife dans un article de la revue Nature Communications.

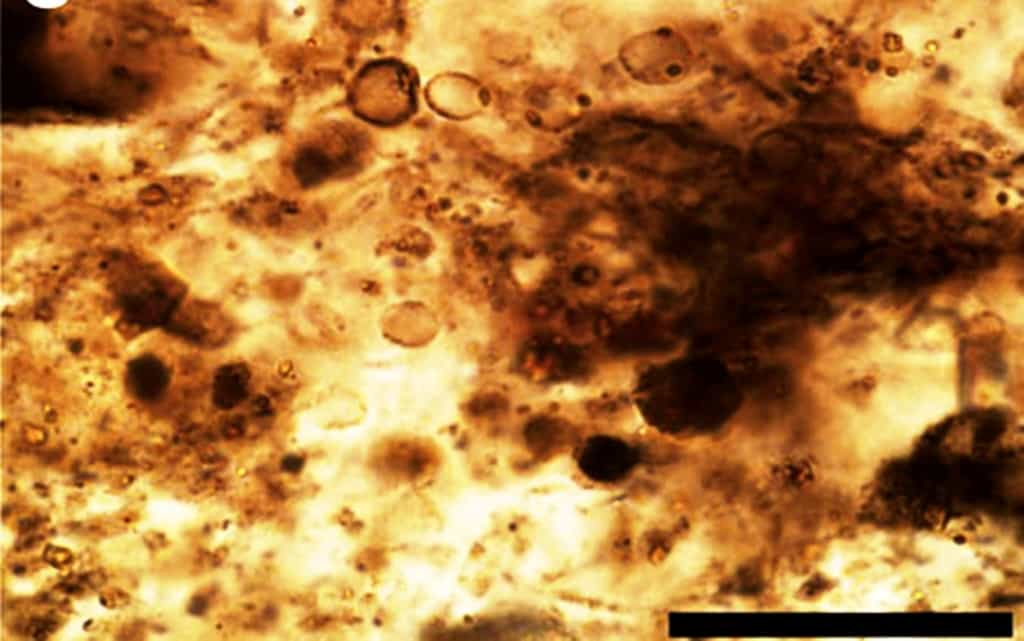

Photographie, en microscopie optique, de microfossiles des cherts de Gunflint (chutes de Kakabeka) et spectres d’absorption X de ces microfossiles (en jaune) montrant de fortes similitudes avec ceux de micro-organismes modernes (en vert) : la présence de pics d’intensité comparable aux mêmes énergies traduit une chimie similaire. © IMPMC, CNRS

Les archives biochimiques de l'Archéen sont-elle lisibles ?

Une ligne de lumièrelumière provenant d'un synchrotron a été utilisée pour une analyse par spectrométrie d'absorptionspectrométrie d'absorption des rayons Xrayons X, laquelle aide à déterminer la structure et la composition d'un matériaumatériau. La méthode a été appliquée aux microfossiles et elle a révélé la présence de fragments de protéinesprotéines relativement peu dégradées lorsque les roches n'ont pas été soumises à des températures trop élevées.

Ce résultat est une heureuse surprise car on ne pensait pas pouvoir retrouver des restes de protéines associées à des organismes vivants dans des roches si anciennes. Les archives biologiques de la vie pendant l'ArchéenArchéen ne sont donc peut-être pas complètement détruites, ce qui offre l'espoir de mieux comprendre comment la vie a évolué pendant cette période de l'histoire de la TerreTerre. On se prend à s'interroger sur ce que pourrait aussi nous livrer les roches martiennes, mais c'est une autre histoire...