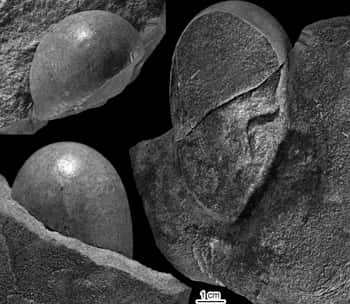

Sur le site de Phu Phok, au nord-est de la Thaïlande, des paléontologuespaléontologues venus de plusieurs pays avaient, depuis longtemps, découvert des œufs fossiles d'environ 2 cm. Les restes de faune et de flore associés situaient l'époque vers la fin du Barrémien, soit environ 125 millions d'années, donc au Crétacé inférieur.

Devant ces œufs à coquille, les paléontologues ont d'abord pensé à des œufs de dinosaures ou d'oiseaux, puisque c'est à cette époque que la lignée aviaire a commencé à diverger des autres dinosaures. Commence ensuite une originale aventure technologique car une équipe, dont Vincent Fernandez et Éric Buffetaut, a étudié ces œufs et utilisé une source de rayons X aux qualités exceptionnelles : l'accélérateur de particules de l'ESRF (European Synchrotron Radiation FacilityEuropean Synchrotron Radiation Facility).

Le lézard dans sa coquille, en vue d'artiste. © Vladimir Rimbala

Reconstitution virtuelle et par impression 3D

Situé à Grenoble, cet accélérateur de particules est conçu pour exploiter le rayonnement synchrotron qui apparaît lorsqu'une particule chargée suit une trajectoire courbe dans un champ électromagnétiquechamp électromagnétique. La ronde d'électronsélectrons dans l'anneau de 844 m de circonférence produit des rayons électromagnétiques dans la gamme X, puissants, bien focalisés et de fréquences bien contrôlées. Des faisceaux sont ainsi créés, à la demande, et dirigés vers des stations disponibles pour des expériences de toutes sortes : physiquephysique, médecine ou biologie. Mais on y vient aussi pour analyser des tableaux ou, comme ici, des fossiles.

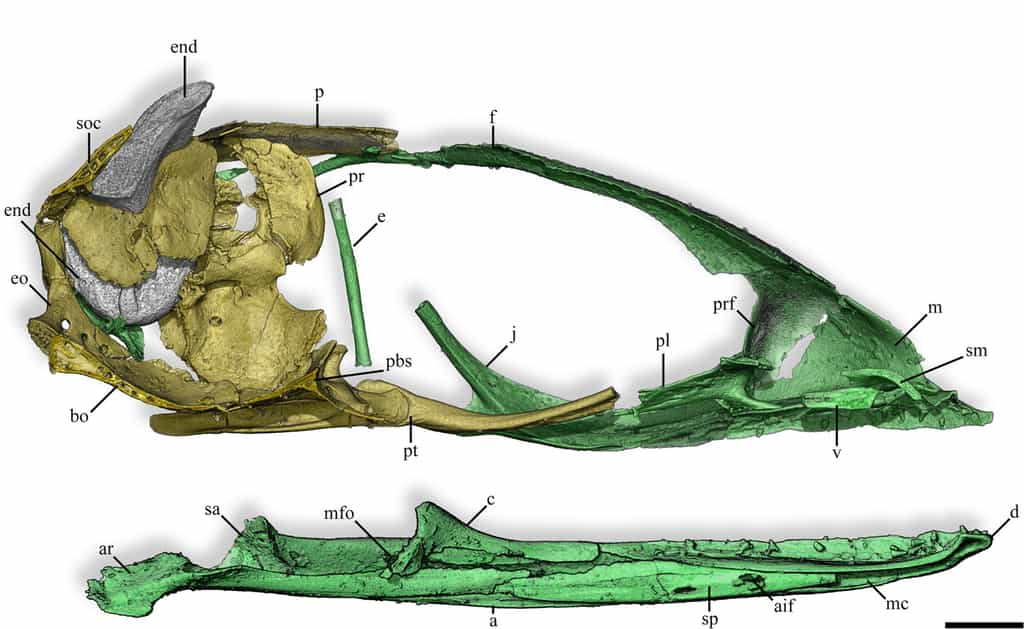

L'analyse, dont les résultats sont publiés dans la revue PlosOne, a permis de repérer des centaines de fragments osseux dans les deux œufs les mieux conservés : 378 dans l'un (le plus jeune des embryonsembryons) et 583 dans l'autre. Des modèles en trois dimensions ont été réalisés sur ordinateurordinateur, puis des copies par impression 3Dimpression 3D, et les chercheurs ont pu, patiemment, reconstituer le squelette de ces embryons fossiles. Ces petits êtres étaient des lézards, classés chez les anguimorphes, un groupe auquel appartenaient les mosasauresmosasaures et, aujourd'hui, les orvets et les varans.

Pour reconstituer la tête de ce lézard du Crétacé inférieur, il a fallu reconstruire le puzzle. © ESRF/V. Fernandez

Une étrange coquille dure

La fine coquille de 350 micronsmicrons a posé problème aux spécialistes car, chez les lézards et les serpents (c'est-à-dire les squamates), les œufs (chez ceux qui en pondent puisqu'il existe des viviparesvivipares dans ce groupe) sont entourés d'une enveloppe souple. Seuls ceux des geckos (les petits lézards grimpeursgrimpeurs) ont une coquille.

Ces œufs à enveloppe minéralisée auraient donc pu évoquer un cousinage entre les deux mais les geckosgeckos ne sont pas du tout des anguimorphes. La calcificationcalcification de la coquille serait donc apparue deux fois chez les squamates et de façon indépendante chez deux groupes éloignés. Le fait n'est pas stupéfiant mais pose la question de la position taxonomique de ces vieux lézards, dont la lignée a peut-être disparu ou dont les descendants (mais quels sont-ils ?) sont revenus à une coquille souple.