Un poisson de la famille des Ophiidés, long de 60 à 70 cm, se promène par 6.000 m de fond dans la fosse des Mariannes. © OceanLab/Université d'Aberdeen

À bord du navire de recherche océanographique Falkor, le Schmidt Ocean Institute a mené, associé à une équipe de scientifiques de l'université d'Aberdeen (Écosse), une longue série d'observations dans la fosse des Mariannes à l'aide de cinq engins sous-marins entre 5.000 et 10.500 m. C'est l'endroit le plus profond de l'océan, au nord-ouest du Pacifique, à la rencontre de deux plaques tectoniques.

En 1960, Don Walsh et Jacques Piccard en atteignaient le point bas à bord du Trieste, un bathyscaphebathyscaphe conçu par le père de ce dernier, Auguste PiccardAuguste Piccard (lequel est aussi le grand-père de Bertrand PiccardBertrand Piccard, cofondateur de Solar ImpulseSolar Impulse). La grande surprise avait été d'y voir un poisson bien vivant, alors que l'on croyait que la vie animale ne pouvait descendre aussi profondément.

À côté de Bernd Buchner, commandant du Falkor, Jeffrey Drazen, responsable scientifique, montre l'amphipode géant prélevé à 5.000 m de fond. © SOI/ HADES, docteur Paul Yancey

Un poisson blanc mystérieux

Depuis, beaucoup d'études se sont focalisées sur les très grandes profondeurs mais le programme Hades (Hadal Ecosystem Studies), lui, s'intéresse à tous les écosystèmes de la « zone hadale », qui regroupe les grandes fosses océaniques. Fondé par la National Science Foundation, il a déjà permis de nombreuses expéditions.

Nous avions déjà relaté la découverte (entre autres trouvailles) d'un amphipode géant en 2012 dans la fosse des Kermadec, au nord de la Nouvelle-Zélande. L'expédition, comprenant une équipe de l'université d'Aberdeen, faisait aussi partie du programme Hades.

Des poissons et un amphipode (l'espèce de crevette blanche en bas à gauche). © Université d'Aberdeen

Un gammaregammare géant (autre nom pour l'amphipode, une pseudo-crevette) a également été repéré par l'équipe du Falkor dans la fosse des Mariannes. Mais c'est à tous les étages, à chacune des 92 stations réalisées, que les océanographes ont découvert une multitude d'espècesespèces, dont certaines n'avaient jamais été décrites, comme ce poisson blanc et un peu transparenttransparent, vu à -8.145 m et dont tout le monde parle.

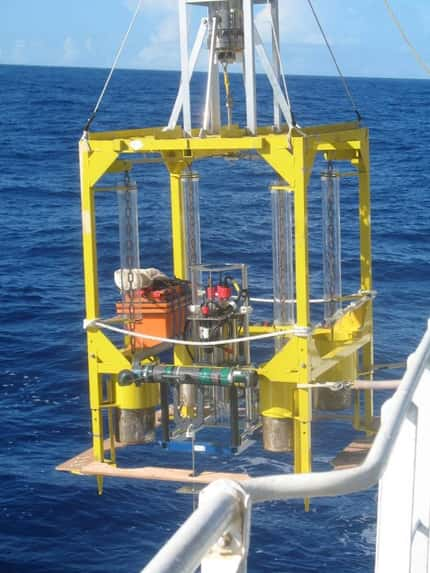

L'animal est d'une espèce totalement inconnue, les scientifiques de l'équipe y voient un spécimen des liparidés, une famille vivant en profondeur, mais sans pouvoir en dire plus. L'engin qui a servi à réaliser les images de la première vidéo est un « Hadal-Lander », sorte de trépied portant une caméra et différents instruments. Des appâtsappâts ont servi à attirer la faunefaune des environs.

À 8.145 m, un délicat poisson blanc, d'une espèce inconnue, vient nager devant la caméra. © SOI/HADES

La faune des grands fonds est très mal connue

En dehors de ces images spectaculaires, qui montrent la richesse des grands fonds, les zoologisteszoologistes ont maintenant du travail pour avancer dans l'identification des espèces. Les films tournés, relativement longs, sont davantage qu'une illustration iconographique. Les chercheurs vont décrypter le comportement des animaux de ce biotopebiotope, crustacéscrustacés ou poissons, qui convergent vers une source de nourriture.

Ces images d'une faune benthique profonde restent encore extrêmement rares. Pour Alan Jamieson, de l'université d'Aberdeen, qui avait déjà participé à l'expédition au pied des îles Kermadec, le nombre d'espèces nouvelles ou inattendues trouvées à chaque observation montre que « nous sommes à la frontière de la science marine ».