Le plancton marin est constitué de micro-organismes végétaux (phytoplancton) et animaux (zooplancton) dont les exosquelettes sont composés pour la grande majorité de carbonate de calcium sensible à l’acidité. © Kils CC by-sa

Pour simuler l'acidification future des océans, les chercheurs de l'Université de Bristol se sont basés sur le modèle Genie-1 et les comparaisons entre le taux actuel d'acidification et ceux enregistrées il y a 55 millions d'années, lors du passage Paléocène-Eocène.

A cette époque eut lieu la plus importante et la plus rapide perturbation climatique de l'ère géologique moderne qui a débuté avec l'extinction des dinosaures. La planète s'est réchauffée brusquement (+ 5 à 6°C en quelques dizaines de milliers d'années) et de nombreux changements dans les circulations atmosphériques et océaniques se sont produits. Cet événement appelé Maximum thermique du Paléocène-Eocène (PETM) s'est accompagné de l'extinction de nombreux groupes, notamment au sein de la faunefaune benthiquebenthique.

La comparaison des taux de carbonates de cet événement, enregistrés dans les sédimentssédiments, avec l'évolution actuelle de ces taux a permis d'alimenter le modèle du système terrestre Genie-1 (Grid ENabled Integrated Earth) et d'estimer les changements environnementaux induits par l'acidification future des océans.

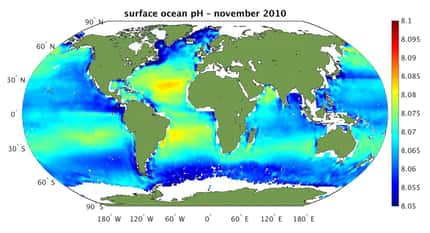

Rappelons que l'absorptionabsorption par les océans d'un quart des émissionsémissions de CO2 se traduit par une modification du cycle géochimique des carbonates. L'augmentation du CO2 dissous dans les océans entraîne l'augmentation des espècesespèces acidesacides qui font baisser le pH océanique. Ainsi, les émissions de dioxyde de carbonedioxyde de carbone provoquent une acidification des océans.

« Les expériences de laboratoire peuvent nous dire comment les organismes marins réagissent, explique Daniela Schmidt, co-auteur de l'étude parue dans la revue Nature Geoscience. Mais ces expériences ne peuvent nous dire si les organismes marins seront capables de s'adapter à l'acidification des océans par la migration ou l'évolution. »

« Par conséquent, ajoute-t-elle, une grande attention s'est concentrée récemment sur les acidifications connues des océans et les réactions biologiques présentes dans les enregistrements géologiques. Plusieurs types de preuves géologiques - l'extension d'organismes des eaux chaudes vers les pôles et la dissolution des sédiments carbonatés du plancherplancher océanique nous disent qu'il y a eu simultanément un réchauffement extrême et une acidification à cette époque - ont laissé les traces d'un rejet massif de gaz à effet de serregaz à effet de serre. »

Une menace acide plane sur les écosystèmes océaniques

Les simulations obtenues prédisent un rythme d'acidification sans précédent, supérieur même au passage Paléocène-Eocène. Or les expériences ont prouvé que si le pH continue à baisser, cela entraînera une dissolution des carbonates des squelettes et exosquelettesexosquelettes (coquillecoquille, carapace). La diminution de croissance, le nanismenanisme, la baisse d'activité et l'augmentation du taux de mortalité des organismes marins affecteront l'ensemble des écosystèmes.

Selon Andy Ridgwell, lui aussi co-auteur de l'étude, cette pressionpression environnementale risque fort d'être fatale aux organismes benthiques. « Contrairement au plancton, qui vit en surface dans un habitat ouvert aux variations, les organismes des fonds océaniques se sont adaptés à des conditions beaucoup plus stables. Un changement géochimique important et rapide de leur environnement pourrait rendre leur survie précaire. [...] L'extinction généralisée dans ces fonds océaniques durant le réchauffement par effet de serre et l'acidification des océans du passage Paléocène-Eocène nous indique que des extinctions similaires dans le futur sont possibles. »

Pour autant, il n'est pas dit que le planctonplancton marin soit mieux loti. Malgré son adaptabilité qui l'a sûrement aidé à traverser la crise de la fin du Paléocène, l'ampleur des variations environnementales de la surface océanique prédites par les simulations risque d'être un défi. Or le plancton, qui constitue le premier maillon de la chaîne alimentairechaîne alimentaire, est à la base des écosystèmesécosystèmes marins. Sa disparition serait donc dramatique.