Pour les 20 ans de Futura, plusieurs personnalités qui nous soutiennent proposent un éditorial, en l'occurrence divers articles sur des thèmes précis. Cette semaine, nous avons l’honneur de recevoir Heïdi Sevestre qui est glaciologue. Durant une journée thématique, nous vous proposons des sujets exclusifs choisis par cette glaciologue et qui agitent la communauté des spécialistes du climat et des biologistes !

Le dioxyde de carbone (CO2) est un gaz à effet de serre dont les émissionsémissions d'origine anthropique augmentent drastiquement depuis le milieu du XXe siècle. D'après les mesures effectuées par la National Oceanic and Atmospheric AdministrationNational Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa), sa concentration dans l'atmosphère est ainsi passée de 280 ppmppm (parties par million) avant l'ère industrielle à presque 420 ppm aujourd'hui. Ce gaz est émis dans l'atmosphère à la suite de la consommation des énergies fossiles utilisées pour le transport et la production d'électricité, par l'industrie du cimentciment, l'agriculture et la déforestationdéforestation, pour ne citer que les exemples les plus évidents. Le CO2 demeure, en outre, sous cette forme gazeuse durant plusieurs années après son émission et piège de plus en plus de quantité de chaleurchaleur terrestre qui, sans cela, se serait échappéeéchappée dans l'espace.

Les océans, un puits de carbone

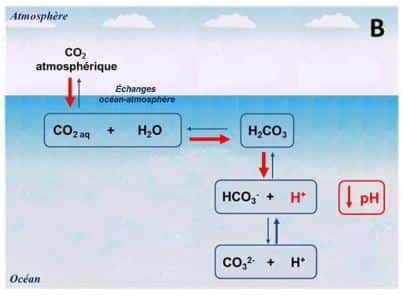

Une fois émis, le CO2 atmosphérique ne demeure pourtant pas uniquement dans l'atmosphère, 25 à 30 % sont en effet absorbés par les océans du monde. Grâce à ces puits de carbone océaniques, l'impact du CO2 atmosphérique sur le réchauffement de l'atmosphère est tamponné, ce qui a permis à l'Homme d'ouvrir tardivement les yeuxyeux sur l'impact de ses activités quant au climatclimat. Cependant, au fur et à mesure que les eaux, et particulièrement celles des océans polaires, absorbent le CO2 atmosphérique, leur composition chimique se modifie. Lorsqu'une moléculemolécule de CO2 séquestrée dans l'océan rencontre une molécule d'H2O, elle forme en effet une molécule d'acide carboniqueacide carbonique H2CO3. Or, cette dernière molécule est instable et se dissocie rapidement en un ionion bicarbonatebicarbonate HCO3- et... un ion hydrogènehydrogène H+, dont la concentration est positivement corrélée à l'acidité d'une solution.

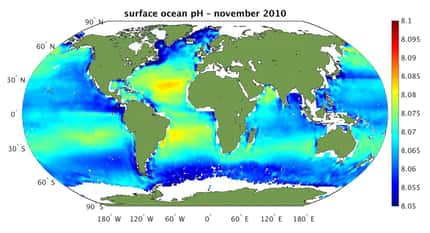

Lorsque du CO2 se dissout donc dans l'océan, celui-ci s'acidifie. Le pH de l'eau de mer, qui est actuellement et globalement de 8,1, a ainsi diminué de 0,1 depuis le milieu du XIXe siècle et des modèles prédisent qu'il aura encore diminué de 0,3 en 2100.

La vulnérabilité des océans polaires

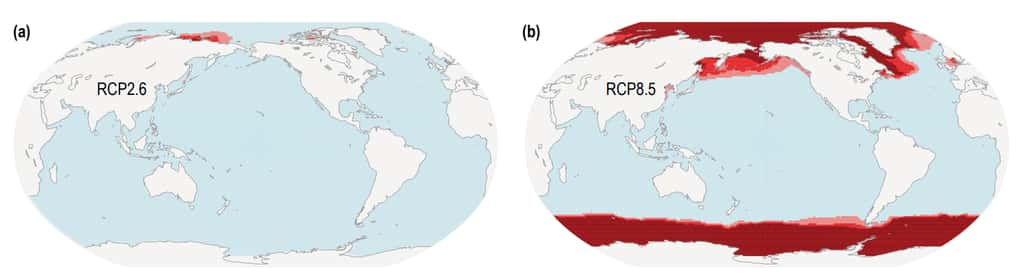

Or, plus une eau est froide, plus un gaz y est soluble, ce qui implique que le CO2 atmosphérique est plus facilement incorporé dans les eaux polaires qu'à l'ÉquateurÉquateur. Selon une étude de 2020, l'océan Austral capture en effet environ 40 % du CO2 atmosphérique rejeté par les activités humaines qui est absorbé par l'océan mondial.

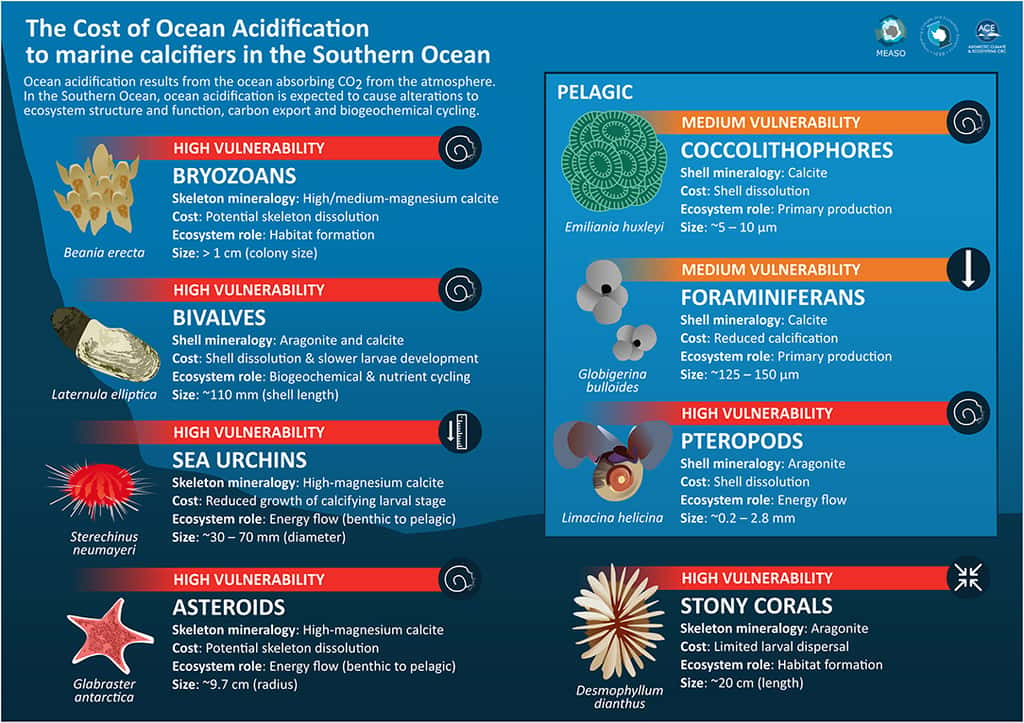

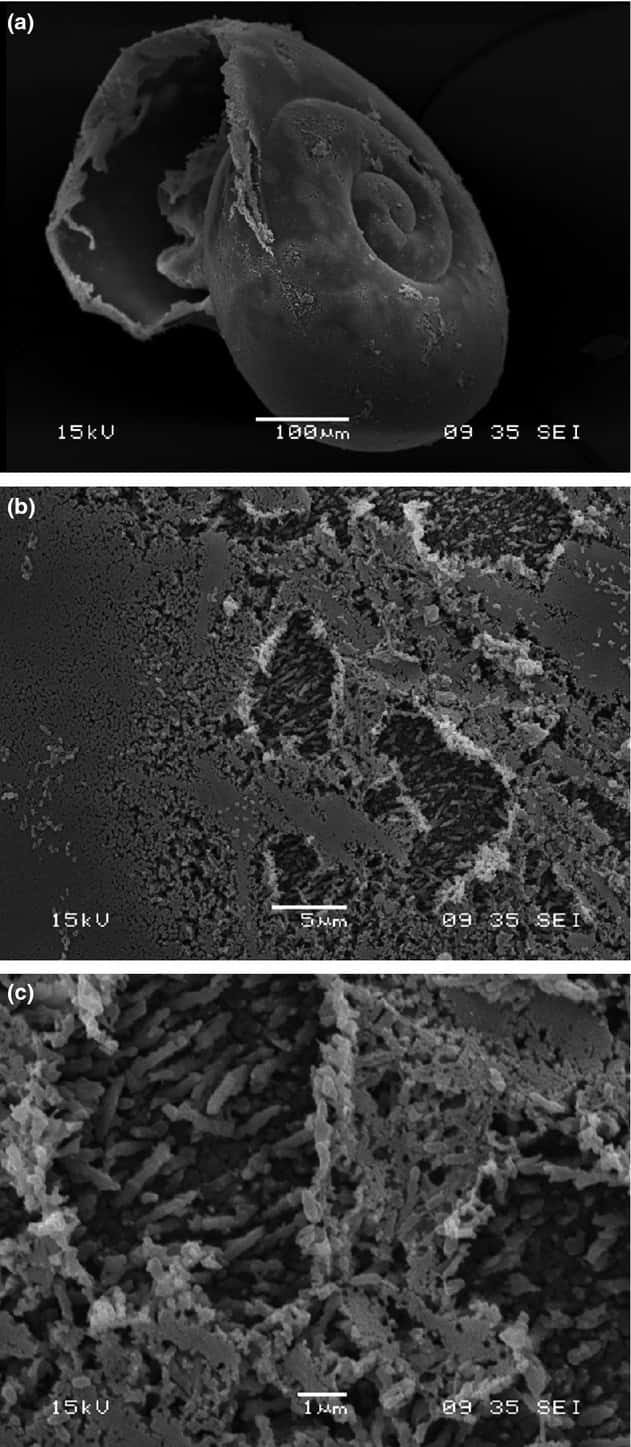

L'acidification océanique perturbe la biologie de nombreux organismes marins. En effet, une partie des ions hydrogène H+ libérés lors de la dissolution du CO2 dans les océans se lie à des ions carbonate CO32- présents dans le milieu, formant ainsi des ions bicarbonate HCO3-. Cette réaction a pour effet de diminuer la disponibilité du CO32- dans l'eau de mer. Or, cet ion est utilisé avec le calciumcalcium (formant ainsi du CaCO3) par les organismes qui calcifient afin de produire leurs coquillecoquille et squelette. Selon des modèles prédictifs, l'océan Austral pourrait être sous-saturé en aragonite et en calcite, qui sont les formes les plus courantes du CaCO3, en 2050 et 2095, respectivement. Parmi les organismes déjà affectés par cette acidification se trouvent notamment les ptéropodes (mollusquesmollusques gastéropodesgastéropodes), dont la coquille se dissout à la suite d'une diminution de pH, des foraminifèresforaminifères (protozoairesprotozoaires) chez lesquels la quantité de calcificationcalcification est réduite et des palourdes et des oursinsoursins dont les larveslarves se développent plus lentement.

De façon plus générale, il a été établi que l'acidification de l'océan Austral diminuait la survie des mollusques de 34 % et la calcification des coraux de 32 % par exemple. Ces données sont cependant à nuancer car certains groupes d'organismes pourront plus facilement s'acclimater à une diminution de pH que d'autres, notamment s'ils utilisent de la calcitecalcite et de l'aragonitearagonite, s'ils ont un temps de génération court ou s'ils peuvent réguler le pH interne des fluides qui leur servent à calcifier, comme c'est le cas de certains coraux.

Cette acclimatation à un milieu de plus en plus acide a cependant un coût métabolique qui se traduit par une diminution de la fertilité au profit de la fonction de respiration ou de croissance chez certains bivalvesbivalves, par le développement de pinces plus robustes au détriment d'une carapace plus dure chez le crabe royal d'AntarctiqueAntarctique (un cousin du Bernard-l'ermite) ou par des anomaliesanomalies morphologiques ou des nécroses au niveau des organes internes chez la morue de l'Atlantique. De telles modifications physiologiques et morphologiques entraînent des conséquences sur la survie des espècesespèces et sur le fonctionnement des écosystèmesécosystèmes.

L'acidification qui impacte une partie du zooplanctonzooplancton, l'un des premiers maillons du réseau trophique, affecte donc les populations de consommateurs secondairesconsommateurs secondaires et tertiaires, dont les espèces issues de la pêchepêche. De plus, l'impact de l'acidification sur la faunefaune marine aux pôles est et sera d'autant plus perceptible que de nombreuses espèces y sont pêchées (le flétan et la morue par exemple), dont la répartition et la survie dépendent de la composition du réseau trophique. L'ensemble de ce réseau trophique a déjà été modifié par la surpêchesurpêche mais l'acidification du milieu est une nouvelle menace sur les réseaux trophiques connus en milieu polaire et sur les ressources alimentaires dont dépend l'Homme.

Futura a 20 ans

BONNE NOUVELLE : PROLONGATIONS ! #LeMagFutura

Grâce au succès incroyable de la collecte, la campagne du Mag Futura a obtenu le droit de jouer les prolongations ! Le Mag Futura sera donc encore disponible en pré-commandes jusqu’au 5 janvier. Alors, hâtez vous de le dire à la Terre entière !

Je précommande le Mag Futura maintenant !

Le Mag Futura, c'est quoi ? Une revue de plus de 200 pages, 4 dossiers sur la Science qui marquera 2022, zéro fake news, juste de la Science !

Le Mag Futura : les derniers exemplaires !

Le Mag Futura : les derniers exemplaires !