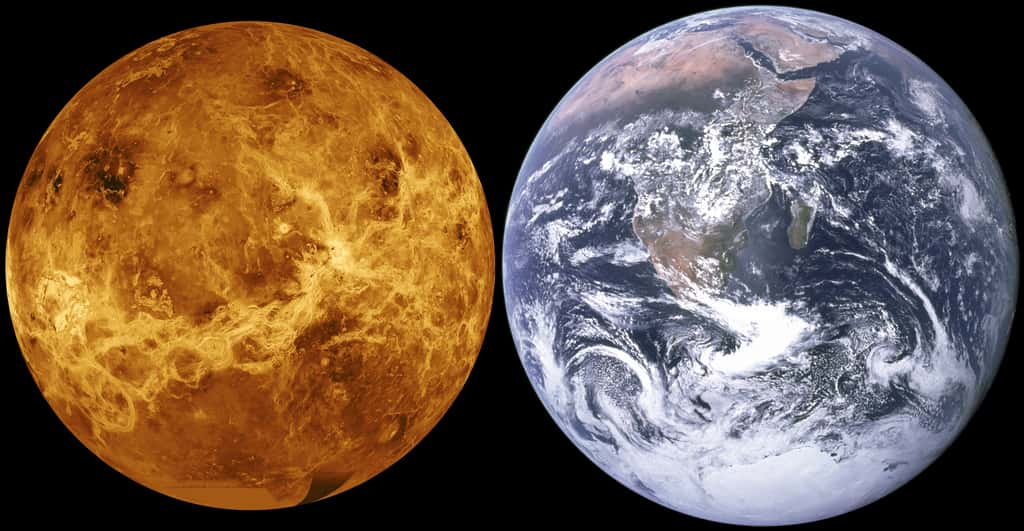

Si l'on pense que Vénus était peut-être encore habitable il y a environ un milliard d'années, il se pourrait que la Terre primitive d'il y a plus de quatre milliards d'années ressemblait en fait à la Vénus actuelle. C'est ce que suggèrent des travaux simulant en laboratoire la Terre de cette époque et les interactions entre un océan de magma global transitoire et son atmosphère.

La théorie cosmogonique de la Terre est sans aucun doute l'un des domaines de recherche de la philosophie naturelle parmi les plus fascinants et une grande partie de son charmecharme vient de ce qu'elle se tient à la frontière et à l'intersection de la géologie et de l'astronomie, ce qui permet de combiner ces deux disciplines. En bonus, cette théorie peut nourrir et être nourrie par celle expliquant la naissance et l'évolution de la sœur de la Terre, l'infernale VénusVénus.

Pour atteindre ces buts on doit donc composer un savant cocktail de cosmochimie, de géophysique et de mécanique céleste, mais il y a un problème. La mémoire géologique de notre Planète bleuePlanète bleue ne s'étend guère en dessous de 4 milliards d'années alors que nous savons qu'elle s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années. On doit donc souvent se contenter de simulations numériquessimulations numériques sur ordinateurordinateur ou d'expériences analogiquesanalogiques en laboratoire reproduisant les conditions censées régner sur la Terre primitive pour essayer de comprendre comment elle a acquis sa structure différenciée, quand son champ magnétiquechamp magnétique et sa tectonique des plaques ont démarré et pourquoi. On cherche aussi à déterminer comment sont nés son atmosphère et ses océans et ce, d'autant plus que ces questions ont des implications directes sur l'origine de la Vie.

La surface du lac de lave du Nyiragongo est animée de plusieurs types de mouvements. Des variations rapides de niveau de 1 à 4 mètres d'amplitude : le lac monte quand il est alimenté en magma frais et descend lors de phases de dégazage important. Des mouvements de convection dus aux différences de température entre la surface et le magma sous-jacent. Le recyclage des plaques plongeantes assure la stabilité du lac. © Patrick Marcel

Or, justement, une équipe internationale de chercheurs, certains sont des membres de l'Institut de physiquephysique du globe de Paris (IPGP), tel James Badro, et de l'École polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zürich), tel Paolo Sossi, vient de publier un article dans la revue Science Advances qui se penche sur la période de l'histoire de la Terre où elle possédait un océan de magma dont on peut se faire une idée avec un lac de lave comme celui du Nyiragongo (voir la vidéo ci-dessus). Les chercheurs en tirent des conséquences en ce qui concerne la nature de l'atmosphère primitive de la Terre. Et elles ne sont pas compatibles avec les hypothèses d'une des plus célèbres expériences sur la chimiechimie prébiotiqueprébiotique de la vie, celle de Miller-Urey, à savoir l'existence d'une atmosphère réductrice, comme disent les chimistes.

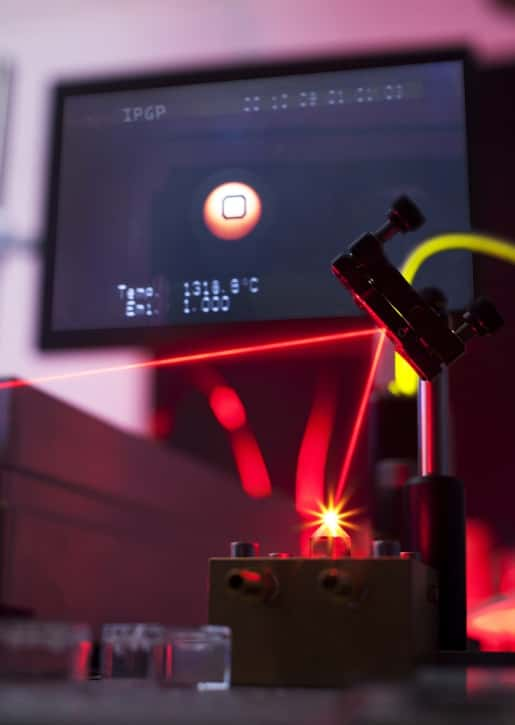

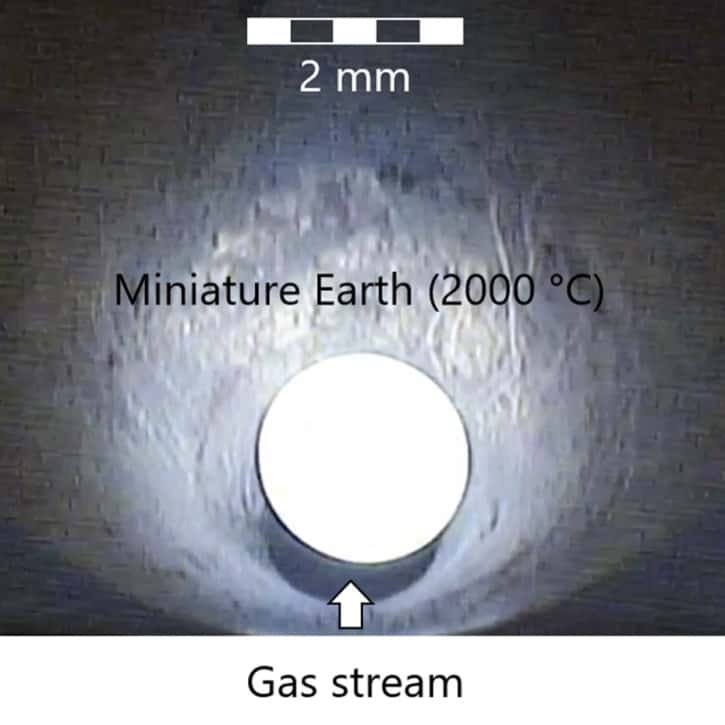

Une mini-Terre chauffée au laser

Pour comprendre de quoi il en retourne il faut savoir que les chercheurs avaient décidé de réaliser en laboratoire une mini-Terre primitive. Pour cela, ils sont partis de roches synthétiques reproduisant la composition chimique du manteau et de la croûtecroûte de la Terre. Aujourd'hui, on sait que le manteau terrestremanteau terrestre est largement composé de péridotitespéridotites, des roches verdâtres riches en olivineolivine. On pense qu'il a été partiellement dégazé et donc qu'une partie de l'atmosphère terrestre et de l'eau sur Terre provient du manteau et qu'inversement au moment où un océan de magma existait, celui-ci était en interaction direct avec l'atmosphère d'il y a plus de 4 milliards d'années, après notamment la collision entre la Terre et ThéiaThéia, collision à l'origine de la LuneLune.

Les cosmogonistes ont donc chauffé à pas loin de 2.000 °C les échantillons de roches synthétisées formant des planètes miniatures de 2 mm de diamètre et ils les ont plongés dans des flux de gazgaz, représentant divers scénarios possibles pour l'atmosphère primitive de la Terre, afin de déterminer quelles interactions pouvaient en résulter.

Comme l'explique un communiqué de l'IPGP : « L'effet de ces gaz, et donc de la composition atmosphérique, a alors été enregistré dans la roche en fusionfusion à travers le rapport entre ferfer oxydé et fer réduit présent dans ces micro-planètes de silicatesilicate fondu. »

Et là, surprise !

Le rapport mesuré correspondant le mieux aux roches du manteau terrestre n'est pas compatible avec l'idée que l'atmosphère de la Terre était riche en ammoniacammoniac et méthane, contrairement à ce que l'on a souvent pensé. En effet, si l'hydrogènehydrogène et l'héliumhélium sont des gaz qui peuvent facilement s'échapper de l'attraction d'une planète de la taille de la Terre, ce n'est pas le cas pour JupiterJupiter et SaturneSaturne. Or ces géantes gazeusesgéantes gazeuses sont censées avoir capturé leur atmosphère à partir du mélange gazeux du disque protoplanétairedisque protoplanétaire primitif et, comme elles contiennent aussi du méthane et de l'ammoniac, il était donc raisonnable d'en déduire que l'atmosphère de la Terre primitive devait beaucoup ressembler de par sa composition à celle de Jupiter. C'est d'ailleurs sur cette base que l'expérience initiale de Miller-Urey avait été effectuée.

Cette hypothèse avait depuis été remise en question et les résultats exposés aujourd'hui par les chercheurs renforcent cette remise en question. Les analyses des résultats obtenus laissent penser que l'atmosphère de la Terre du début de l'HadéenHadéen devait en fait beaucoup ressembler à celle de Vénus aujourd'hui, et devait être largement constituée dioxyde de carbonedioxyde de carbone (l'oxygène n'est massivement apparu que moins de deux milliards d'années plus tard à cause de la vie).

Des océans sauvés par une réaction chimique

Pour être plus précis, il semble que cette atmosphère était composée de CO₂ et de H₂O avec de l'azoteazote, et aurait été sous sa forme moléculaire (N₂) plutôt que sous forme d'ammoniac (NH₃). Quand l'océan de magma s'est suffisamment refroidi pour se solidifier, sa température a ensuite suffisamment baissé pour provoquer la condensationcondensation de la vapeur d'eau et la naissance d'océans, mais avec une atmosphère à 97 % de CO₂ et 3 % de N₂, sous une pressionpression totale d'environ 70 fois la pression atmosphériquepression atmosphérique actuelle. En toute logique, un très important effet de serreeffet de serre comparable à celui observé sur Vénus de nos jours devait exister, rendant la Terre encore infernale même après la formation de sa croûte solidesolide.

Là aussi le rapport CO₂ / N₂ déterminé est étonnamment similaire à celui de l'atmosphère actuelle sur Vénus, ce qui bien évidemment interroge puisque la Terre et Vénus ont des tailles et des compositions très voisines, pourquoi de telles différences entre des planètes sœurs, presque jumelles ?

La réponse tient probablement à un emballement de l'effet de serre dû à la trop grande proximité de Vénus au SoleilSoleil. Cet emballement pourrait être relativement récent à l'échelle de temps de l'UniversUnivers, seulement il y a 700 millions d’années environ selon les travaux de certains planétologues.

Dans le cas de la Terre, plusieurs facteurs se seraient combinés pour en faire la planète « océan » que l'on connaît aujourd'hui et tout d'abord une fameuse réaction découverte et étudiée en 1952 par le prix Nobel de chimie, Harold Urey. Portant son nom, elle suggère que les silicates de calciumcalcium produits par l'érosion du cycle de l'eau auraient réagi avec le CO2 atmosphérique pour produire des carbonates qui ont alors précipité dans les océans, faisant chuter le taux de gaz carbonique drastiquement. Sur une échelle de temps plus longue, la tectonique des plaques, entretenue par des sédimentssédiments et des roches gorgés d'eau injectés dans le manteau par subductionsubduction, aurait produit un cycle du carbonecycle du carbone relâché dans l'atmosphère par les volcansvolcans, produisant une sorte de thermostatthermostat auto-entretenu sur des millions d'années.

Gardant ses océans, la vie et son évolution vers la complexité auraient ainsi été assurées par la Terre.

« La géochimie et la cosmochimie, c'est l'étude des éléments chimiques pour comprendre l'histoire de la Terre et des planètes... » Entretiens avec Manuel Moreira, professeur à l'Université Paris Diderot, et des membres de son équipe il y a huit ans. © Chaîne IPGP