au sommaire

Un échantillon de serpentinite. Crédit : Catherine Lavender

Prenez une boule de plasticine, autrement dit de la pâte à modeler. Si vous tapez violemment dessus avec un marteau, elle va se déchirer mais si vous la malaxez lentement, elle se déformera gentiment. Le comportement d'un matériaumatériau est donc fonction de l'échelle de temps à laquelle on le considère. A celle des milliers d'années, les roches du manteaumanteau coulent comme des liquidesliquides mais, sur des intervalles de temps beaucoup plus courts, elles sont solides et cassent en produisant des séismes.

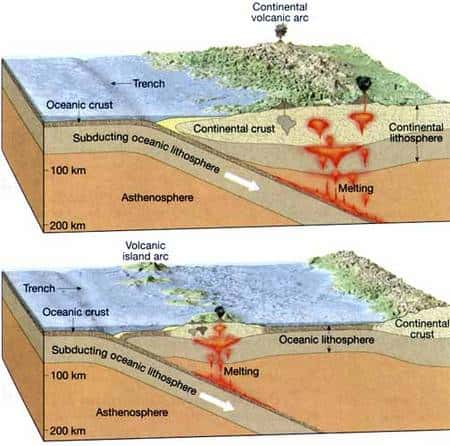

Deux exemples de subduction de plaques océaniques sous des plaques continentales et océaniques respectivement. Crédit : Alan Colville

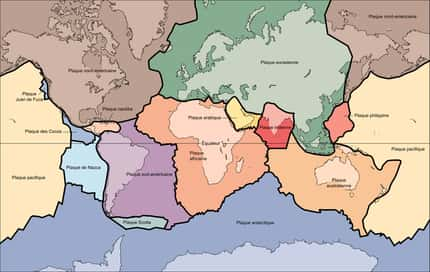

Ainsi, il existe de lents mouvementsmouvements de convectionconvection brassant le manteau de la Terre et à l'origine de la dérive des continents, dans le cadre de la théorie de la tectonique des plaques. Lorsqu'une plaque plonge sous une autre, comme c'est le cas pour la plaque pacifique sous les plaques américaines et celle portant le Japon, il se forme une zone de subductionzone de subduction avec apparitions de nombreux séismes.

Une roche évoquant la peau du serpent

Or, on sait que les péridotites du manteau se transforment en des roches vert sombres, appelées des serpentinitesserpentinites (parfois aussi serpentine en raison du nom d'un groupe de minérauxminéraux la constituant), sous l'action de la chaleurchaleur et de l'eau de mer circulant dans des failles au niveau des fonds marins, sous la croûte océaniquecroûte océanique et dans les zones de subduction. Leur comportement vis-à-vis des contraintes mécaniques s'en trouve modifié et on soupçonnait que le phénomène pouvait intervenir aussi bien dans la formation et l'évolution des zones de subductions que dans la genèse des séismes.

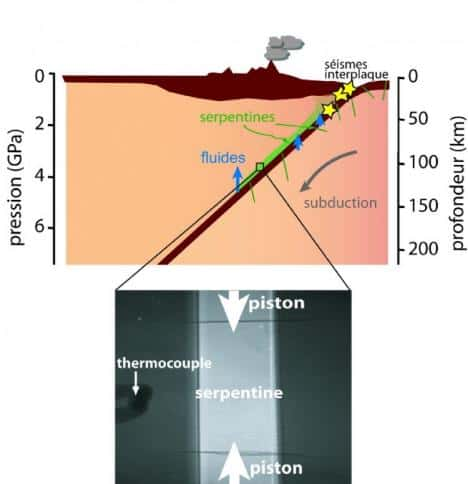

Les chercheurs ont reconstitué en laboratoire les conditions de température et de pression s'excerçant sur la serpentine, ici en vert sur le schéma d'une zone de subduction.

Crédit : CNRS / ENS Lyon / Université Lyon 1

Des expériences de diffraction en rayons X

Pour tenter d'en savoir plus un groupe de chercheurs du laboratoire des Sciences de la Terre (CNRS / ENS Lyon / Université Lyon 1), en collaboration avec des chercheurs du synchrotron américain APS et du Laboratoire de structure et propriétés de l'état solideétat solide (CNRS / Université Lille 1 / Ecole nationale supérieure de ChimieChimie Lille) ont utilisé le faisceau de rayons Xrayons X du synchrotron APS. Ils ont pu mesurer les propriétés mécaniques de la serpentine dans des conditions de pressionpression et de température correspondant à une profondeur d'environ 100 km (la moyenne pour les zones de subduction). En modifiant ces conditions, ils ont aussi pu déterminer la loi régissant la déformation de la serpentine ainsi que sa viscositéviscosité.

Ils viennent de publier les résultats de leurs expériences dans Science et, effectivement, un lien entre les serpentinites et les séismes semble en émerger.

En particulier, en confirmant la faible viscosité de la serpentine et sa capacité à s'écouler à des températures plus basses que celles des péridotites du manteau, à différentes profondeurs, on peut en déduire que la serpentinite conditionne bien la répartition des séismes, et peut-être aussi la formation des zones de subductions en créant une zone de faiblesse.

En outre, en absorbant dans une certaine mesure l'énergieénergie des contraintes mécaniques au sommet des plaques océaniques plongeant dans le manteau, la serpentinite expliquerait certains mouvements lents des plaques, générant des événements sismiques moins intenses, mais pourtant importants pour comprendre ce qui détermine la fréquence des séismes.