au sommaire

- À lire aussi

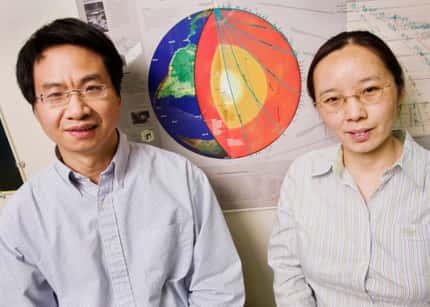

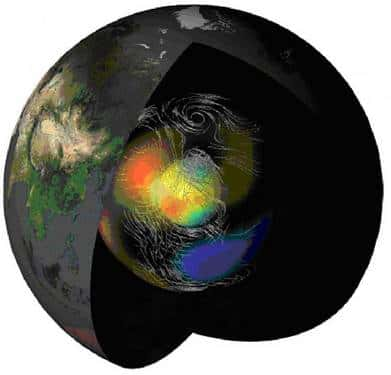

La simulation numérique de la dynamo terrestre faite par Gary A Glatzmaier. Crédit : 2008 American Physical Society

Le noyau de la Terrenoyau de la Terre est d'une grande importance pour un géologuegéologue, et surtout un géophysicien, parce c'est à l'intérieur de celui-ci que prend naissance le champ magnétiquechamp magnétique de notre planète. Comme l'a montré l'expérience VKS récemment, même si l'on s'en doutait depuis de nombreuses années, ce sont des mouvementsmouvements turbulents complexes dans la partie fluide du noyau qui génèrent par effet dynamoeffet dynamo ce champ magnétique. Au cours des années, et surtout des siècles et des millions d'années, ce champ magnétique se modifie et il ne possède pas toujours la même orientation ni la même intensité.

Ces modifications nous renseignent sur ce qui se passe dans le noyau mais l'étude du géomagnétisme n'est pas le seul moyen de savoir ce qui se passe dans les entrailles de notre planète. Il existe un moyen bien plus puissant : la sismologie.

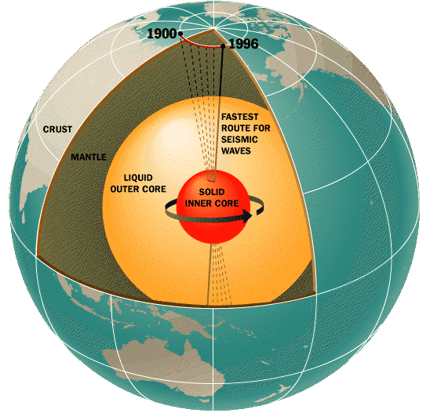

C'est ainsi que l'analyse des ondes sismiques se propageant à l'intérieur de la graine avait mis en évidence une double structure que certains interprétaient comme l'évidence d'une rotation de la graine par rapport au manteaumanteau. Rappelons que si à 2900 kilomètres de profondeur, le manteau rocheux et solidesolide cède la place au noyau constitué d'un alliagealliage de ferfer-nickelnickel liquideliquide pour partie, la pressionpression est suffisamment forte pour qu'existe dans celui-ci une autre boule de fer-nickel solide de 1200 kilomètres de rayon : la graine.

On constate en effet que dans sa partie ouest (hémisphère atlantique), les ondes se propagent lentement, de manière anisotropeanisotrope (c'est-à-dire qu'elles ont des propriétés différentes selon leur direction) et sont faiblement atténuées, alors qu'à l'est elles sont rapides, isotropesisotropes et plus atténuées. A partir de ces observations, les géophysiciens en avaient déduit que la graine effectuait probablement une rotation longitudinale de quelques dixièmes de degrés par an.

Pourtant, suite à une simulation numériquesimulation numérique que Julien Aubert vient d'effectuer avec ses collègues de l'Institut de PhysiquePhysique du Globe de Paris et de la Johns Hopkins University de Baltimore (Etats-Unis), c'est une toute autre interprétation qui émerge comme ils l'expliquent dans un article de Nature.

Selon les chercheurs, la rotation de la graine serait en réalité une oscillation, sans aucun déplacement moyen à long terme, causée par l'influence du manteau pendant des centaines de millions d'années. Ils suggèrent même qu'une sorte de couplage mécanique de la graine avec des ondes de torsiontorsion, une catégorie particulière de mouvements rapides dans le noyau liquide dont la période est de quelques dizaines d'années, est responsable de cette oscillation.

Vue écorchée de l'intérieur de la Terre. A la frontière noyau/manteau, les différences latérales de température (tâches rouges et bleues) créent un vent thermique (ligne grise dans le noyau) qui font croître la graine plus vite dans l'hémisphère est (tâche rouge sur la graine). Le « double visage » de la graine est la signature sismique de ce mécanisme. © IPGP-CNRS, Julien Aubert.

D'après la simulation le comportement du noyau ne serait pas indépendant des caractéristiques du manteau et les différences de propagation des ondes sismiques seraient dues à des vents thermiques dans le noyau en liaison avec la force de Coriolis produite par la rotation de la Terre.

Le même phénomène se produit dans l'atmosphèreatmosphère terrestre et il existerait ainsi des zones froides et des zones chaudes dans le noyau qui ne serait pas homogène du point de vue de la température, indépendamment de son augmentation avec la profondeur. Ces différences de températures seraient en effet latérales.

En fait, cette structure complexe dans la graine fait penser à ce que l'on connaît déjà à la frontière noyau-manteau, sur laquelle arrivent des plaques tectoniquesplaques tectoniques issues de la subductionsubduction. Il en résulte alors l'apparition de zones froides sous l'Amérique et sous l'Asie, dont la duréedurée de vie est de plusieurs centaines de millions d'années.

Or, l'étude du champ magnétique de la Terre permet de remonter aux courants de matièrematière dans le noyau et c'est ainsi qu'en résolvant ce qu'on appelle un problème inverse, les géophysiciens avaient réussi à mettre en évidence l'analogue d'un cyclonecyclone, mais dans l'alliage liquide de fer-nickel, à la surface du noyau. Ce dernier, d'un diamètre de plusieurs milliers de kilomètres de diamètre se trouve à l'aplomb de l'Asie, dans l'hémisphère Nordhémisphère Nord.

Il se trouve que la simulation numérique prédisant l'existence de vents thermiques reproduit précisément ce cyclone !

Mieux, elle établit clairement un lien entre ces vents thermiques et ce dernier qui, en concentrant le champ magnétique en son centre, produit une signature similaire à celle observée sur les cartes du champ paléomagnétique moyen de ces derniers 5 millions d'années (avec ses variations) que les paléomagnéticiens ont constituées.

Le cyclone serait la partie visible d'une grande colonne de matière plongeant profondément dans le noyau, amenant de la matière froide jusqu'à l'hémisphère est de la graine. Cela y provoquerait une cristallisation plus rapide de l'alliage fer-nickel responsable en moyenne d'une croissance de quelques dixièmes de millimètres par an de la graine. Ce serait d'ailleurs ainsi que serait libérée l'énergie thermiqueénergie thermique responsable de la convectionconvection turbulente dans le noyau et qui entretient la génération du champ magnétique.

Les observations des anisotropiesanisotropies dans les ondes sismiques auraient alors une interprétation simple car les expériences en laboratoire montrent que la structure de l'alliage solidifié n'est pas la même selon sa vitessevitesse de formation. Comme la vitesse et les caractéristiques des ondes dépendent de cette structure, ces observations jointes aux simulations numériques ne laisseraient donc plus comme interprétation pour les mouvements de la graine que les oscillations mentionnées précédemment, et pas une rotation.