Les éoliennes, barrages et fermes solaires sont essentiels dans la lutte contre le changement climatique. Encore faut-il ne pas les construire n’importe où. Car ces infrastructures génèrent le développement de routes et d’infrastructures qui impactent la biodiversité de manière souvent incontrôlée.

au sommaire

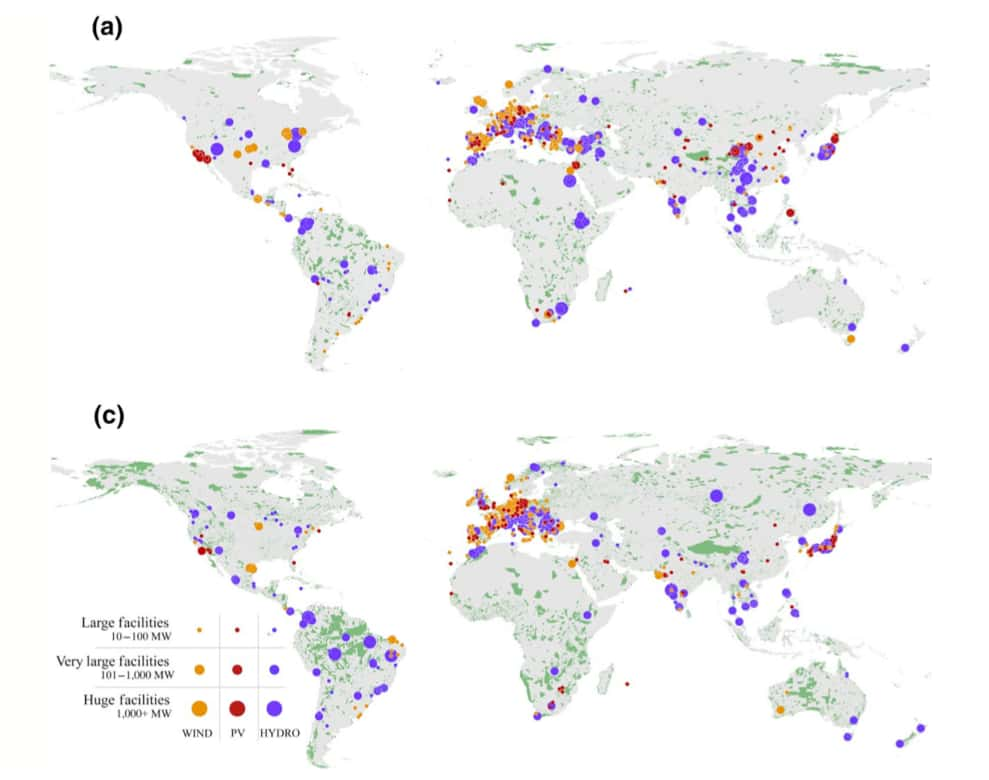

Faut-il choisir entre réchauffement climatique et préservation de la biodiversité ? C'est la question posée par les énergies renouvelables. D'un côté, elles permettent de réduire les émissionsémissions de gaz à effet de serre en fabriquant de l'énergie « propre ». De l'autre, elles génèrent une artificialisation des espaces naturels avec une perte importante d'habitat et de biodiversité. Une nouvelle étude, publiée dans la revue Global Change Biology, a passé en revue près de 3.000 installations d'énergies renouvelables à travers le monde (centrales solaires, éolienneséoliennes et hydroélectriques), et calculé que ces dernières empiètent ou dégradent 886 espaces naturels protégés et plus de 800 sites clés pour la biodiversité, tels que définis par l'UICNUICN (Union internationale pour la conservation de la nature).

Un développement anarchique des énergies renouvelables « incompatible avec les efforts de préservation de la biodiversité »

« Plus de 2.200 unités d'énergie renouvelable sont en opération à travers le monde et 900 sont en constructionconstruction. Ces infrastructures, ainsi que toutes celles qu'elles génèrent comme les routes et les activités humaines associées, ont un impact dévastateur sur les espaces naturels et sont totalement incompatibles avec les efforts de préservation de la biodiversité », s'alarme José Rehbein, principal auteur de l'étude et chercheur à l'université du Queensland en Australie. Le constat est particulièrement flagrant en Europe de l'Ouest, où plus de 1.200 centrales (soit près d'une sur quatre) sont construites sur des zones sensibles ou protégées.

Les exemples de ces inepties sont légion. À cheval sur la Charente-Maritime et la Haute-Gironde, le projet de ferme éolienne du Blayais est ainsi situé sur une zone de marais classée Natura 2000Natura 2000. Le site abrite en outre le parc naturel marin de l'estuaireestuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis, ainsi qu'une zone de protection spécialezone de protection spéciale (ZPS) de la directive Oiseauxdirective Oiseaux européenne. En Amazonie, le barrage de Balbina, au nord de Manaus, a immergé plus de 312.000 hectares de forêt tropicale primaire et généré un archipelarchipel artificiel de 3.546 îles, dont seules 0,7 % sont encore susceptibles d'abriter les espècesespèces présentes auparavant. En Russie, le barrage de Volgograd constitue une barrière au passage des esturgeons qui migrent en amont de la mer Caspiennemer Caspienne.

L’énergie éolienne, 100 fois plus gourmande en espace que le nucléaire

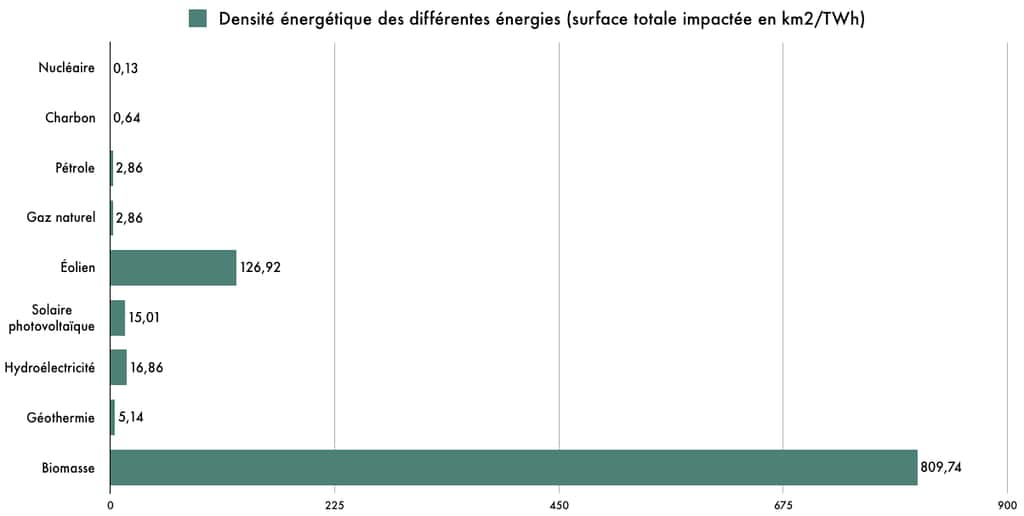

Il faut dire que les énergies renouvelables sont particulièrement gourmandes en espace. D'après les calculs d'une étude de The Nature Conservancy (portant uniquement sur les installations aux États-Unis), l'énergie éolienneénergie éolienne impacte une surface équivalente à 126,9 km2 par TWh produit, contre 15,1 km2 pour le solaire photovoltaïque et 16,9 km2 pour les barrages. Par comparaison, le charboncharbon génère un impact de 0,64 km2 et une centrale nucléairecentrale nucléaire requiert une surface d'à peine 0,13 kilomètre. L'installation d'une seule éolienne nécessite par exemple une aire de grutage, une zone permanente de stationnement, une zone autour des fondations et au-dessus du terreterre-plein, une route d'accès, etc. Entre la bétonisation et le défrichage des sols, certains barrages émettent même davantage de gaz à effet de serre que des centrales à charbon, rapporte une autre étude de 2019.

Et le constat pourrait encore empirer dans les années à venir. « De très nombreux sites naturels sont susceptibles d'être exploités pour la production d'énergie renouvelable », préviennent les auteurs. La moitié des centrales en construction sont ainsi situées en Asie, en Afrique ou en Amérique du Sud, qui abritent les plus grandes zones de biodiversité dans le monde. Le Chili a par exemple mis sous le tapis un projet de zones classées pour faciliter l'implantation massive d'éoliennes sur son territoire. L'AntarctiqueAntarctique et le Groenland, jusqu'ici relativement épargnés, sont eux aussi dans les viseurs, mettent en garde les chercheurs.

Développer les énergies renouvelables... mais pas n'importe où

« Notre étude ne doit pas être interprétée comme un plaidoyer contre les énergies renouvelables, essentielles à la réduction d'émissions de CO2, insiste James Allan, de l'Institut pour la biodiversité et les écosystèmesécosystèmes à l'université d'Amsterdam et coauteur de l'article. L'implantation de ces infrastructures doit cependant être reconsidérée de manière à ne pas porter atteinte à la biodiversité ». Parmi les pistes envisagées : développer des fermes solaires ou éoliennes de petite taille, moins gourmandes en espace, favoriser l'installation de panneaux solaires sur les toits, ou encore privilégier les pays à faible biodiversité pour construire de grandes installations, puis exporter l'énergie vers les pays consommateurs. C'est d'ailleurs tout l'objet de la « route de la soie électrique », un ambitieux projet chinois visant à inonder l'Europe d'électricité à bas coût, produite grâce à ses immenses barrages hydrauliques et ses fermes éoliennes.

Ce qu’il faut

retenir

- Les fermes solaires, éoliennes et les barrages entraînent une importante artificialisation des sols.

- Elles sont malheureusement largement implantées sur des zones clés pour la biodiversité.

- Le développement de ces énergies doit mieux prendre en compte la perte potentielle d’espaces naturels.