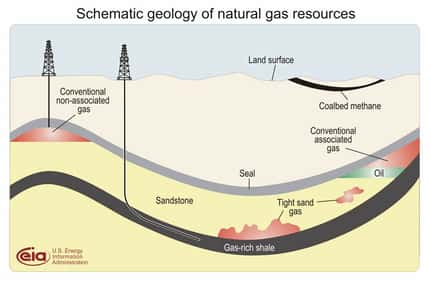

Alors que l'énergie nucléaire est sur la sellette après la catastrophe subie par la centrale de Fukushima, les regards se tourneront-ils sur le gaz de schiste ? Cette source d'hydrocarbureshydrocarbures encore peu exploitée aujourd'hui fait tourner les têtes, comme les autres formes de « gazgaz non conventionnels », ou GNC, que sont les gaz de houille (du méthane, tristement connu sous le nom de grisou) et les tight gas (ou gaz de réservoir compact, dans des grèsgrès).

Présents dans de nombreux bassins sédimentaires, les gisements de GNC pourraient recéler près de deux fois les réserves actuelles conventionnelles de pétrolepétrole et de gaz. De quoi donner un bon siècle pour passer à des énergiesénergies alternatives. Jusque-là délaissées, ces sources deviennent exploitables avec la hausse du prix du baril et la mise au point de nouvelles techniques. Aux États-Unis, on ne s'est pas trop posé de questions et l'exploitation a largement commencé, principalement pour les gaz de schiste, ces hydrocarbures piégés dans des roches sédimentaires.

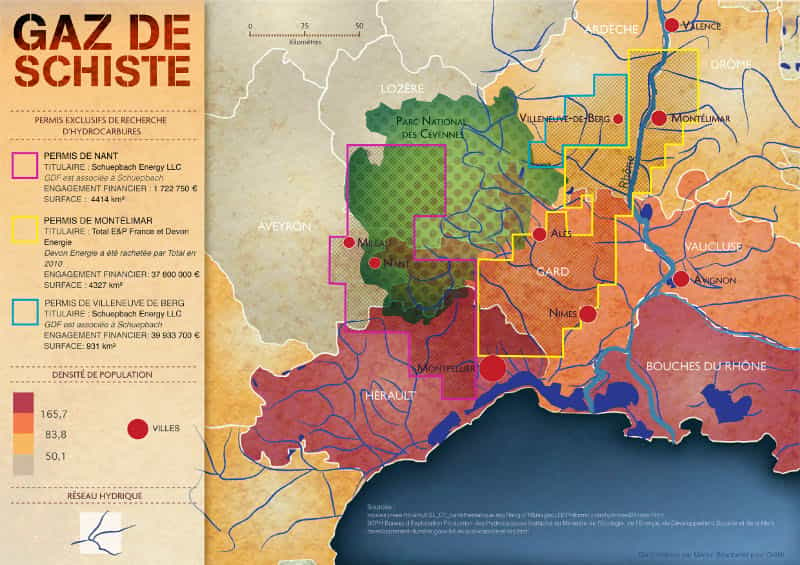

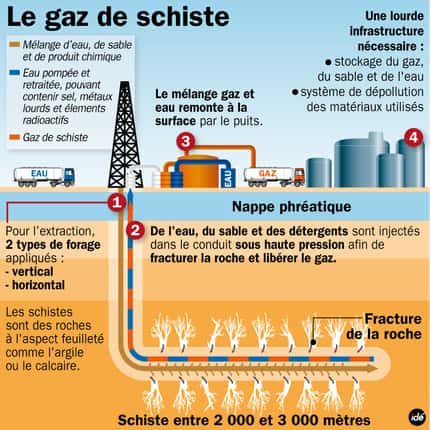

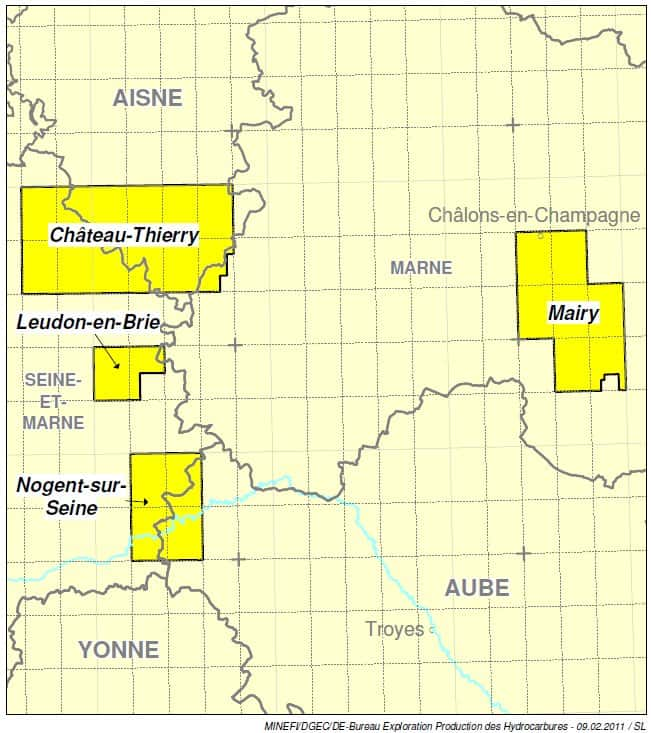

En France, l'élanélan semblait pris, avec des autorisations accordées cet hiverhiver à quatre industriels, Schuepbach, Toreador, Total et Vermillon, pour prospecter dans le sud du pays et en Île-de-France à la recherche de GNC. Mais les réactions ont été vives face aux aléas environnementaux qui semblent inhérents à ces extractions, si l'on en juge par l'expérience des États-Unis, où des moratoiresmoratoires ont déjà été décidés pour interrompre certaines exploitations et laisser enquêter l'EPA (Environmental Protection Agency). La technique nécessite de forer de nombreux puits horizontaux à grande profondeur (de 1.500 à 3.000 mètres) puis à y injecter de l'eau sous pressionpression (environ 100 barsbars) additionnée de sablesable et d'une décoction de substances chimiques pour fracturer la roche (c'est la fracturation hydrauliquefracturation hydraulique, ou fracking) puis maintenir ouvertes ces multiples criques.

Les permis accordés pour la prospection d'huile de schiste en Île-de-France. © Minefi /DGEC / DE-Bureau Exploration Production des hydrocarbures

Il faudra attendre l’été pour creuser

Ces additifs chimiques comprennent notamment des détergents pour faciliter la pénétration du sable et même des bactéricides. Une partie de l'eau seulement est récupérée (20 à 70 % selon Roland Vially, géologuegéologue à IFPIFP Énergies nouvelles) et le reste s'installe donc dans le sous-sol, ce qui n'est pas une bonne nouvelle même si ces puits sont loin en dessous des nappes aquifèresaquifères. La consommation d'eau pose aussi problème : il en faut beaucoup pour fracturer la roche (environ 15.000 mètres cubes) et il en faut encore durant toute l'exploitation. Laquelle, d'ailleurs, ne dure pas longtemps car les gisements sont vite épuisés et il faut alors creuser de nouveaux puits.

En février dernier, la ministre de l'ÉcologieÉcologie, Nathalie Kosciusko-Morizet (qui gère le dossier avec le ministre de l'Industrie) a décidé d'arrêter momentanément les prospections jusqu'au 31 mai dans le Sud (où l'on espère trouver du gaz) et jusqu'au 15 avril en Île-de-France (où on s'attend à extraire de l'huile de schiste). L'idée était d'attendre les premiers résultats des rapports commandés pour l'occasion. Le Centre d'analyse stratégique (CAS) a notamment remis début mars une note sur les GNC, qui détaille assez précisément les enjeux et les risques. Le Premier ministre vient de décider de pousser le moratoire jusqu'à ce que tous les rapports aient été rendus publics, ce qui repousse le début éventuel des prospections au 15 juin 2011.

Au Québec, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (un organisme chargé de conseiller le gouvernement, de consulter et d'informer la population sur les questions environnementales) vient de rendre un rapport allant dans le même sens. Le gouvernement québécois a pris la même décision d'un arrêt des forages jusqu'aux résultats d'une étude qui va être lancée.