au sommaire

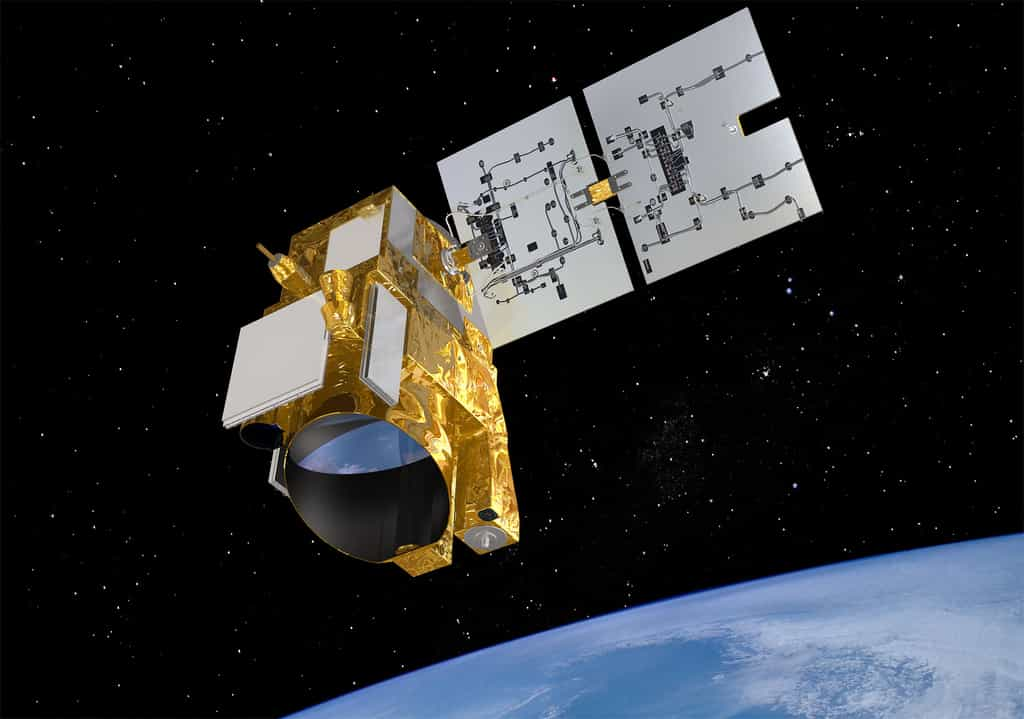

Cette année, « le climat sera au centre de la politique spatiale du Cnes avec comme point d'orgue la 21e conférence climat qui se tiendra à Paris en décembre 2015 », expliquait la semaine dernière le président du Cnes, Jean-Yves le Gall, lors des vœux à la presse. Celui-ci a ensuite joint les actes à la parole avec la signature du contrat de constructionconstruction du satellite Swot, altimétrie de nouvelle génération, conçu par Thales Alenia Space. La structure a également annoncé la prochaine signature du contrat portant sur le développement du satellite de mesure du méthane Merlin (Methane Remote Sensing LidarLidar Mission) qui étudiera ce gazgaz d'une nouvelle façon. Il sera construit par Airbus DS en Allemagne et en France.

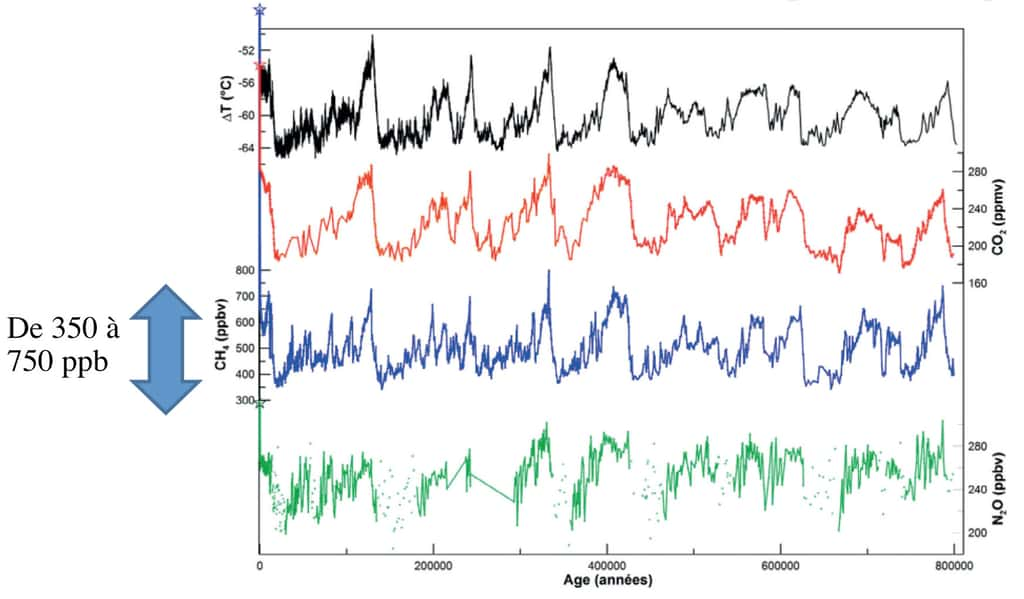

Pourquoi dédier un satellite à l'étude du méthane ? « Parce que le méthane est le deuxième gaz à effet de serre et que l'on sait que les variations dans le passé ont accompagné les grandes fluctuations entre cycles glaciaires et périodes interglaciaires », explique Pierre H. Flamant, chercheur et investigateur principal de la mission. Bien que beaucoup moins concentré dans l'atmosphère que le gaz carbonique, le méthane est responsable d'une part significative du réchauffement climatique, « c'est en effet un puissant gaz à effet de serre qui a 25 fois la nuisancenuisance du gaz carboniquegaz carbonique (CO2) ».

Un puissant gaz à effet de serre

D'ailleurs, « la compréhension du cycle du méthane n'est pas complète », ajoute Pierre H. Flamant. Et ce malgré l'utilisation de précédents instruments comme le spectromètrespectromètre passif Sciamachy à bord d'Envisat (Esa) le spectromètre à transformée de Fouriertransformée de Fourier Tanso, sur le satellite Gosat, et l'interféromètreinterféromètre infrarouge Iasi, à bord de MetopMetop. Ainsi, et c'est très surprenant, « ce gaz connaît des variations inexpliquées depuis 10 ans ». Or quand on sait que le méthane « est un puissant gaz à effet de serre et qu'il a une influence forte sur le climat et son évolution », on saisit mieux l'intérêt des scientifiques à comprendre comment fonctionnent les sources et puits de méthane.

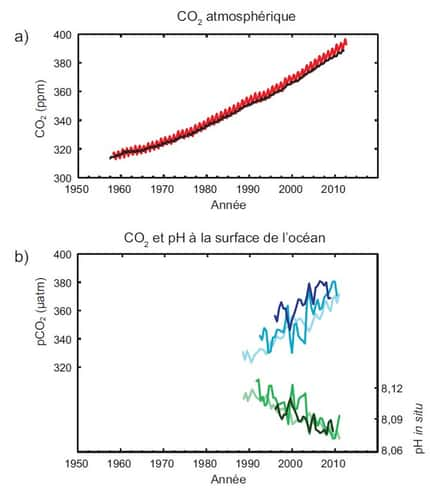

Ce graphique met en évidence 800.000 ans d’évolution de la température antarctique (en noir), de la concentration en CO2 (en rouge), du méthane, ou CH4, (en bleu) et du N2O (en vert) confirmant le fort couplage entre la concentration des gaz à effet de serre et le climat. © D’après Jouzel et al. (2007), Lüthi et al. (2008), Louergue et al. (2008) et Schilt et al. (2010).

Dans son dernier rapport sur le méthane la commission ÉnergiesÉnergies et changement climatique de l'Académie des technologies a calculé un déséquilibre annuel de 38 téragrammes de méthane (ou millions de tonnes CH4 / an) entre les quantités de méthane émises ou soustraites. D'où l'importance d'une « vision très claire du cycle du méthane et de réduire les incertitudes sur la connaissance des sources du méthane atmosphérique », insiste Pierre H. Flamant.

Dans le détail, les trois sources du méthane atmosphérique sont « biogéniques, pyrogéniques et thermogéniques ». Ce gaz, dont la duréedurée de vie est courte dans l'atmosphère (10 ans), est soustrait par deux types de processus : soit par réaction chimiqueréaction chimique soit, pour un peu moins de 10 %, par diffusiondiffusion dans les sols puis oxydationoxydation par des bactériesbactéries méthanotrophes. Comme le souligne le Giec dans son dernier rapport, ces sources et puits sont encore « trop imparfaitement quantifiés de sorte qu'il est bien difficile de prédire leur évolution ».

Lancement prévu à bord d'un lanceur Soyouz

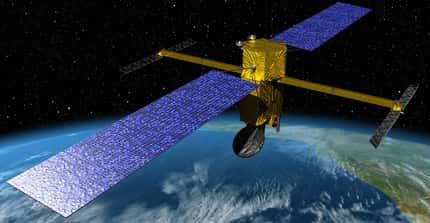

La France et l'Allemagne ont donc conçu Merlin pour améliorer les connaissances sur ce gaz. Il s'agit d'un satellite du Cnes et de la DLRDLR allemande qui sera construit par deux départements de Airbus Defence and Space. L'Allemagne fournira l'instrument, la France la plateforme et le traitement des données. La massemasse du satellite au lancement sera de quelque 400 kgkg. Merlin sera conçu autour de la version évoluée de la plateforme MyriadeMyriade du Cnes (Myriade Evolution). Ce sera la première utilisation de cette nouvelle plateforme. Une opération qui va permettre de rendre la filière Myriade plus compétitive. Celle-ci était en effet conçue pour des satellites de 150 kg maximum, qu'elle était en train de perdre, notamment pour le marché à l'export des satellites d'observation de la Terre embarquant des instruments à haute résolutionrésolution.

Merlin devrait être lancé d'ici 2019-2020, à bord d'un lanceurlanceur SoyouzSoyouz depuis le Centre spatial de Kourou. Sa durée de vie sera alors d'au moins trois ans.

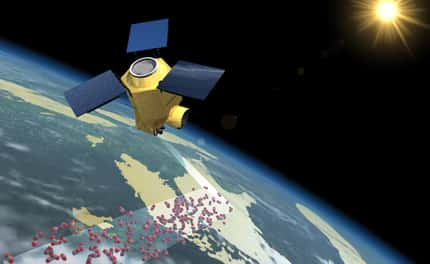

Ce satellite embarquera comme seul instrument un Lidar à absorptionabsorption différentielle qui permettra des observations de jour comme de nuit et en toute saisonsaison. L'instrument se compose d'un système laserlaser émettant l'onde lumineuse, d'un télescopetélescope récoltant l'onde rétrodiffusée par l'atmosphère et absorbée par les composants rencontrés et d'une chaîne de traitement quantifiant le signal reçu. Il sera utilisé pour « reconstruire les colonnes intégrées de méthane à l'échelle globale depuis l'espace » de façon à mesurer précisément la quantité de méthane présente dans l'atmosphère ainsi que ses variations spatiales et temporelles et ce « bien mieux que les précédents instruments utilisés pour le faire », grâce à une mesure précise : « mieux que 1 % sur des segments de plusieurs dizaines de kilomètres », détaille Pierre H. Flamant. Pour chaque observation 140 tirs laser ou colonnes de méthane seront moyennées (le laser émet à 20 HzHz ou 20 tirs par seconde).

La technique Lidar dans l'espace : une première mondiale

La télédétection active du Lidar se différencie de la télédétection passive par le fait que l'instrument produit lui-même sa propre lumièrelumière en utilisant celle d'un laser. Il ne dépend pas du rayonnement solaire diffusé (comme c'est le cas pour Sciamachy) ou de l'émissionémission infrarougeinfrarouge terrestre (Iasi) par exemple. Les mesures de nuit et aux hautes latitudeslatitudes nord et sud en hiverhiver (en particulier en Sibérie et au Canada) ne pouvaient pas être réalisées par ces deux instruments (Sciamachy et Iasi). Ce sera maintenant possible grâce à Merlin.

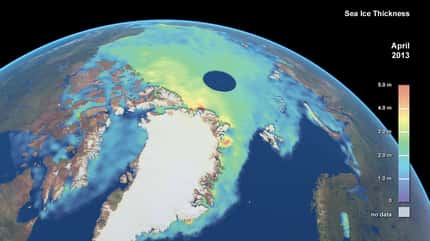

La mesure de gaz à effet de serre depuis l'espace par la technique Lidar « constituera une première au niveau mondial », apprécie Pierre H. Flamant. Ce satellite devrait aider à identifier géographiquement les différentes sources de méthane et surveiller l'augmentation globale de la quantité présente dans l'atmosphère. Cela permettra ainsi d'aider à définir les futures politiques de lutte contre l'effet de serre d'origine anthropique. Il faut savoir que les « les concentrations sont fortement influencées par les activités humaines ». Merlin étudiera également les nuagesnuages et s'intéressera à la hauteur de la canopée des forêts et des zones inondées (émettrices de méthane) de façon à suivre l'évolution du cycle du méthane de ces régions.

Enfin, il sera aussi intéressant de suivre le développement de l'instrument en lui-même car spatialiser cette technique d'observation n'est pas simple. Par exemple, les mises au point des Lidar des satellites d'observation de la Terreobservation de la Terre de l'Esa, ADM-Aeolus (qui permet d'étudier les ventsvents à l'échelle de la Planète), et celles d'Earth-Care (qui permet l'étude des nuages, des aérosolsaérosols et du rayonnement atmosphérique), s'avèrent plus difficiles que prévu.