Son bourdonnement est insupportable. Sa piqûre gratte. Pire, elle peut nous inoculer une maladie. Parfois grave. Le moustique. Difficile de trouver une raison de l’aimer. Il n’en a pas moins un rôle important à jouer dans la nature.

au sommaire

Nous en avons tous déjà fait l'expérience. Celle du moustique qui bourdonne à nos oreilles à peine la lumièrelumière éteinte. Il devient alors impossible de trouver le sommeilsommeil. D'autant que souvent, la piqûre n'est pas loin. Avec les démangeaisonsdémangeaisons sans fin qui l'accompagnent. Voilà pourquoi personne n'aime les moustiques. Sans oublier que, si c'est encore peu vrai dans nos contrées, la menace portée par le moustique est réelle dans de nombreuses régions du monde. Pour exemple, le désormais bien connu moustique-tigre peut transmettre le virus Zika, la dengue ou le chikungunya. Sur la planète, des millions de personnes sont touchées chaque année. De plus en plus, même, dans le contexte de réchauffement climatique et d'intensification des échanges commerciaux et touristiques.

Comment éliminer les moustiques porteurs de maladies ?

D'où l'idée un peu folle de prime abord émise par certains scientifiques. Ils espèrent modifier la génétique des moustiques vecteurs de maladies - sur plus de 3 000 espèces de moustiques, seules environ 200 piquent les humains - pour stériliser les mâles.

Objectif : épuiser l'espèce. Il y a plus de 20 ans déjà, une biologiste estimait qu'éradiquer 30 types de moustiques permettrait de sauver la vie d'un million de personnes dans le monde. Le tout sans trop porter atteinte à la diversité génétiquegénétique des moustiques.

Cela reste important. Car les moustiques ont aussi un rôle à jouer dans notre environnement. D'abord parce qu'ils constituent - eux-mêmes ou leurs larves - le casse-croûtecroûte de nombreux autres animaux. Des oiseaux aux batraciensbatraciens en passant par les chauves-souris, les libellules, les araignéesaraignées ou encore les poissonspoissons. C'est plutôt connu.

Le rôle du moustique dans les écosystèmes

Ce qui l'est sans doute un peu moins, c'est que le moustique est aussi un pollinisateur. Il se nourrit en effet essentiellement de nectar de fleurs. Son rôle en la matièrematière n'est probablement pas aussi important que celui des abeilles ou des papillons. Les chercheurs n'ont jamais réellement travaillé sur la question. Mais tout de même. Ils savent que dans les régions arctiquesarctiques, par exemple, le moustique est tout particulièrement précieux pour la survie de certaines plantes.

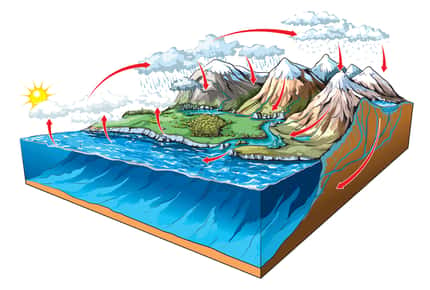

Enfin, les moustiques à l'état de larve, notamment, consomment des micro-organismesmicro-organismes qui se trouvent dans l'eau. Ainsi que les résidus d'autres insectesinsectes. Leur manière d'apporter leur pierre à l'édifice du cycle de la biomassebiomasse, du carbonecarbone et de l'azoteazote. Certaines larves peuvent même aider à filtrer les eaux et éviter une eutrophisationeutrophisation des milieux qui pourrait mener à une prolifération néfaste des végétaux aquatiques.

Un environnement avec ou sans moustiques ?

Notons toutefois que les moustiques ne sont pas les seuls à tenir ces rôles. Les scientifiques estiment ainsi que leur disparition laisserait sans doute la place à d'autres insectes. Et comme aucun prédateur ne dépend exclusivement des moustiques... La prudence reste de rigueur puisqu'il n'existe pour l'heure pas d'étude sérieuse qui se soit penchée sur l'impact réel que pourrait avoir la disparition des moustiques sur un écosystèmeécosystème.

Pour éviter le risque de causer un déséquilibre dont les scientifiques eux-mêmes ignorent encore les potentielles conséquences, sans doute est-il donc préférable de trouver des moyens de nous protéger des moustiques plutôt que de chercher à les éliminer. Pour cela, les recommandations sont simples. Limiter les points d'eau. Car les femelles viennent y pondre. Et rappelons que ce sont les femelles fécondées qui piquent. Autre option : rendre son jardin attractif pour les prédateurs du moustique. En posant, par exemple, des nichoirs à hirondelles ou à chauve-sourischauve-souris.