« En hiverhiver, il n'y a pas de confort thermique sans température rayonnante sur de grandes surfaces : de 23 à 28 °C en plancherplancher et 30 à 40 °C pour les mursmurs », martèle Ivan Pujol, ingénieur thermicien et enseignant en performance énergétique de l'habitat à Tarbes (65). Parmi les différents moyens de chauffage, l'idéal est selon lui le mur chauffant, particulièrement adapté à la rénovationrénovation.

Pour être efficace, celui-ci doit être situé sur un mur intérieur (refend ou cloison lourde) sans meuble haut devant. Sur le plan du confort thermique, il est encore plus performant que le plancher chauffantplancher chauffant car la surface en vis-à-vis avec le corps est plus importante, et donc le rayonnement plus profitable. Basés sur le même principe, les radiateursradiateurs muraux basse température à eau sont également très agréables.

Poêle à inertie, poêle classique et systèmes de chauffage passifs

Le poêle à inertie est aussi source de confort thermique, à condition de choisir le bon modèle : plus il est imposant, lourd (et onéreux), plus l'émission de chaleur se fait par rayonnement et moins par convection (déplacement d'air). Son installation est valable si le poêle est au centre d'une maison peu cloisonnée. « Mais, dans les constructionsconstructions bioclimatiques où l'utilisation du système de chauffage est minime, celui-ci doit être très réactifréactif : il doit chauffer et arrêter de chauffer rapidement selon l'ensoleillement. Cela implique donc de favoriser le chauffage de l'air au détriment du chauffage par rayonnement », explique Romuald MarlinMarlin, architectearchitecte bioclimaticien à Sigoyer (05).

Certains poêles classiques intègrent des massesmasses dans leur habillage (céramiquecéramique, pierre ollaire, stéatite) : une partie de l'énergieénergie de la combustioncombustion est transformée en rayonnement, mais la convection reste dominante. Pour obtenir un résultat similaire à moindre coût, former une enceinte en blocs de terre comprimée ou en galets autour d'un poêle performant classique est une solution intéressante pour stocker l'énergie et obtenir un chauffage basse température.

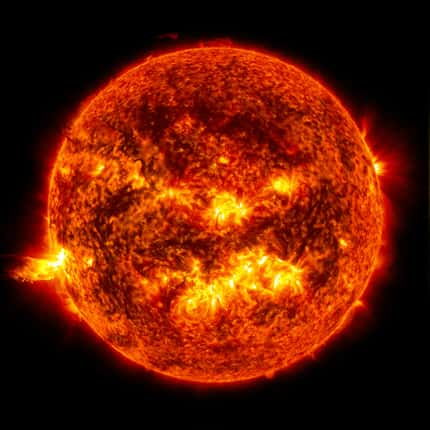

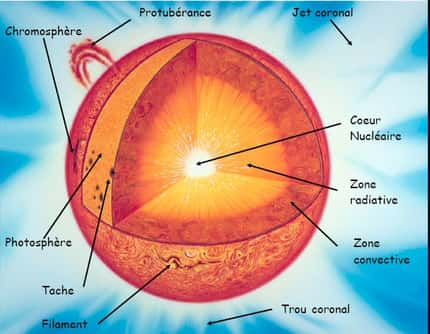

Plus écologiques, les systèmes de chauffage passifs nécessitent une architecture appropriée. Il s'agit par exemple de mur de fond de serre solaire, mur stockeur ou cloison lourde dans les pièces captrices, dalle sur terre-plein associée à des carreaux de terre cuite. En hiver, lorsque le soleilsoleil est bas dans le ciel, ces éléments reçoivent le rayonnement solairerayonnement solaire, stockent cette énergie et la restituent dans les pièces de vie avec un déphasage plus ou moins long, sous forme de rayonnement infrarougeinfrarouge. En France, ce système de chauffage peut couvrir plus de la moitié des besoins.

Quel que soit le type de chauffage, pour profiter au maximum du rayonnement (issu d'apports actifs et/ou passifs) il est primordial de s'entourer de matériaux stockeurs de chaleur, c'est-à-dire des matériaux assez denses et à forte capacité thermique : enduits terre ou terre-chauxchaux, dalle de plancher d'étage en mélange terre-copeaux, chapechape minéralisée (chaux et copeaux de bois cuits).