Lorsque qu'Alfred Wegener a proposé sa théorie de la dérive des continents, presque aucun géologuegéologue ni géophysicien ne l'a pris au sérieux. L'une des raisons était que le mécanisme qu'il proposait pour expliquer cette dérive n'avait pas résisté aux analyses du pape de la géophysique de l'époque, le génial Harold Jeffreys.

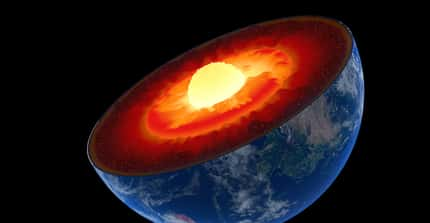

Vers la fin des années vingt, l'influent géologue Arthur Holmes avait pourtant commencé à soutenir la théorie de Wegner en proposant que des courants de convection régnaient dans le manteau terrestre, ce dernier devant être particulièrement chaud à cause de la désintégration des éléments radioactifs. Au cours des décennies suivantes, des débats firent ragerage entre les géologues et les géophysiciens à propos de l'existence, et des caractéristiques, de ces mouvements convectifs dans des roches que l'on savait solidessolides depuis au moins le début du XXe siècle.

Il a fallu attendre les années soixante et l'essor de la tectonique des plaques, avec la découverte de l'expansion des fonds océaniques, pour que les idées de Wegner et Holmes soient vraiment prises au sérieux. En effet, dès le début des années soixante-dix, les simulations numériquessimulations numériques ont commencé à prendre le relais des simulations analogiquesanalogiques et des travaux analytiques relevant de la physiquephysique mathématique des fluides visqueux chauffés, pour tenter de comprendre en profondeur le moteur des mouvementsmouvements des plaques. Il ne s'agissait encore que de simulations en 2D, avec des machines datant de l'antiquité des ordinateursordinateurs mais, les décennies passant, les simulations se sont raffinées et sont devenues 3D, alors que la puissance de calcul des machines s'améliorait.

Voici une série d'entretiens avec Claude Jaupart, professeur à l'université Paris-Diderot, ainsi qu'avec des membres de l'équipe de dynamique des fluides géologiques à l'IPGP. © Chaîne IPGP

Malgré tout, les spécialistes en géosciences se sont révélés incapables d'atteindre une certitude quant à la date de mise en place des mouvements de la tectonique des plaques ou leurs caractéristiques. Certains, notamment en se basant sur l'étude des roches, pensent qu'elle est très ancienne et qu'elle a débuté il y a des milliards d’années. D'autres pensent que, dans le passé de la Terre, comme le manteau était plus chaud, il devait être plus convectif avec des plaques océaniques et continentales plus petites et se déplaçant plus rapidement.

Une tectonique des plaques stable depuis 500 millions d'années

Récemment, un équipe internationale comprenant des chercheurs du Laboratoire de géologie de Lyon Terre, planètes et environnement (LGL-TPE/OSUL, CNRS/ENS Lyon/université Claude BernardClaude Bernard) et de l'Institut universitaire de France (IUF) a pu réaliser des simulations numériques plus performantes de la convectionconvection à l'intérieur de la Terre pour tenter d'y voir plus clair. Il en a résulté un article paru dans Nature.

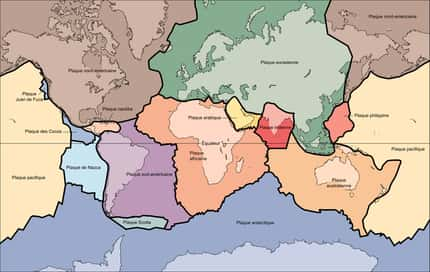

On sait aujourd'hui que la croûte terrestre est divisée en 53 plaques de tailles inégales. Il en existe 7 principales, qui constituent 95 % de la surface de la Terre, à savoir les plaques de l'Amérique du Nord et du Sud, le Pacifique, l'Eurasie, l'Afrique, l'Australie et l'Antarctique. Les 46 autres sont bien plus petites, comme celles des Caraïbes, de Cocos, de Nazca ou encore la plaque Juan de Fuca. Mais en était-il de même il y a des centaines de millions d'années ou, en d'autres termes, y a-t-il des causes physiques, autres qu'historiques, qui fixent, même grossièrement, cette répartition des tailles et des nombres de plaques tectoniquesplaques tectoniques ?

Les reconstitutions de l'histoire de ces plaques issues des données de terrain ne permettent de remonter de façon fiable que d'environ 100 millions d'années en arrière. Toutefois, d'après les simulations conduites par les chercheurs, il semble que les caractéristiques des mouvements et des structures des plaques soient stables depuis au moins 500 millions d'années. Ainsi, les grandes plaques seraient la manifestation de courants de convection entre les zones de subductionzones de subduction (où une plaque plonge sous une autre). La fragmentation en petites plaques résulterait, elle, des forces induites par la courbure des plaques dans ces zones de subduction.