On estime que 95 % des espèces marines et 70 % des espèces vivant sur les continents ont été exterminées par un événement qui s'est produit il y a 252 millions d'années. La nature exacte de cet événement fait encore débat, même si l'on pense que des éruptions volcaniques massives à l'origine des Trapps de Sibérie et d'Emeishan en ont probablement été des acteurs importants. Toujours est-il qu'il a mis fin au Permien et au Paléozoïque, faisant débuter le TriasTrias qui va voir la montée en puissance des dinosaures qui apparaissent pendant cette période.

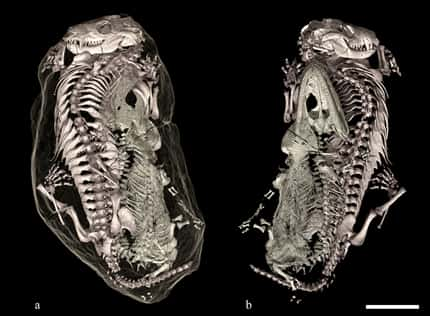

Le début du Trias correspond donc à un moment de l'histoire de la biosphèrebiosphère où la diversité biologique a été fortement réduite et où les espèces vivantes sont représentées par un plus faible nombre d'individus. Pourtant, les paléontologuespaléontologues ont découvert récemment dans les archives sédimentaires de notre Planète une brusque augmentation temporaire des empreintes laissées dans la boue par les tétrapodes de l'époque. Rappelons que ces animaux sont des vertébrésvertébrés dont le squelette comporte deux paires de membres et dont la respiration est pulmonaire. Les premiers, apparus à la fin du dévoniendévonien moyen, il y a entre 275 et 280 millions d'années, étaient des animaux exclusivement aquatiques. De nos jours ce sont les amphibiensamphibiens, les reptilesreptiles, les oiseaux et les mammifères.

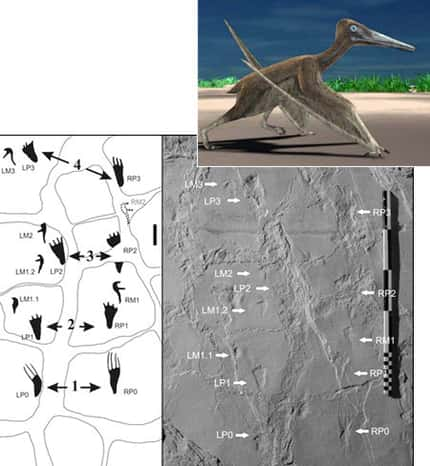

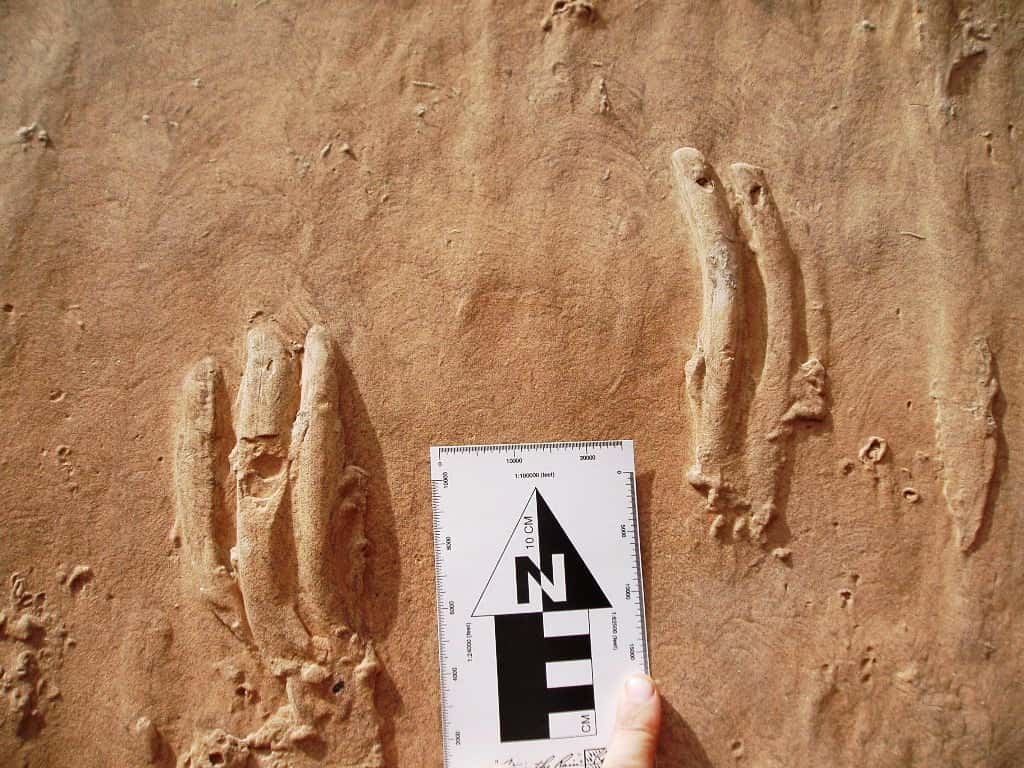

Un gros plan de dalle ci-dessus trouvée dans une région de l’Utah, aux États-Unis, occupée par le Capitol Reef National Park. On voit qu’il s’agit en réalité de contre-empreintes, c’est-à-dire celles laissées dans une couche de boue qui est venue recouvrir celle contenant les empreintes. © Tracy Thomson

La conservation de véritables pistes de locomotion de tétrapodestétrapodes n'a rien d'évident. Dans le cas d'animaux vivant en partie dans l'eau, l'identification des traces laissées en tant qu'empreintes est compliquée par le fait que ces animaux flottaient une partie du temps. Ils ne prenaient donc pas appui systématiquement sur des sédimentssédiments boueux comme le ferait un animal terrestre. Les traces ne s'organisent donc que rarement sous forme de pistes. Surtout, la boue elle-même n'est pas facilement dans des conditions qui permettent la conservation des empreintes.

Un bioturbation presque nulle au Trias

Mary Droser, professeur de géologiegéologie à l'Université de Californie, Riverside, vient pourtant de publier avec son collègue Tracy J. Thomson un article dans le journal Geology dans lequel ils proposent une explication au brusque pic du nombre de traces de locomotion laissées par les tétrapodes du début du Trias. Selon eux, ce pic ne s'expliquerait pas par une diversification rapide de ces animaux et une brusque augmentation de leurs populations juste après la crise Permien-Trias, mais en grande partie par les conditions écologiques de l'époque. En effet, l'extinction massive aurait fortement affecté les formes de vie responsables de la bioturbationbioturbation des sédiments des deltasdeltas et des lagunes à ce moment-là. Le faible nombre de vers et de petits animaux dans ces sédiments les aurait rendus beaucoup plus stables et c'est pourquoi ils se seraient mieux prêtés temporairement à la conservation des empreintes des tétrapodes. Une bioturbation quasiment inexistante se serait aussi combinée avec un paléoenvironnement conduisant à la formation de sédiments fins, ce qui là aussi facilite la conservation d'empreintes d'excellente qualité comme on peut le voir avec les calcaires lithographiques.

Ce qui est sûr c'est ce que ces empreintes nous révèlent une certaine diversité biologique restée cachée jusqu'ici et qu'elles constituent une source d'informations précieuses aussi bien sur les processus sédimentologiques et stratigraphiques que sur le comportement et la biomécanique des tétrapodes amphibiens du Trias inférieur. Voilà de quoi obtenir de nouvelles contraintes sur les scénarios proposés pour comprendre ce qui s'est passé à la fin du Permien et au début du Trias.