au sommaire

- À lire aussi

Un grand port disparu : Tyr. Crédit : Recherches aériennes et sous-marines, A. Poidebard, 1934

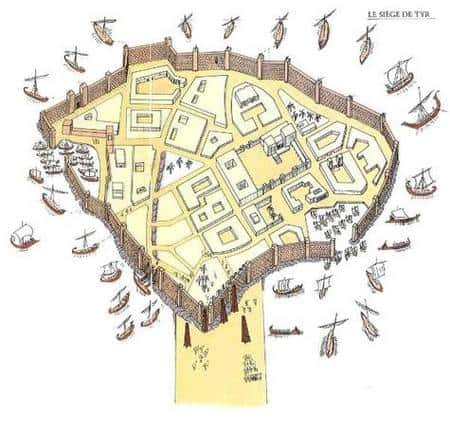

L'histoire nous raconte que pour atteindre la ville fortifiée, qui était alors une île, Alexandre fit construire par ses soldats une route d'un kilomètre de long sur la mer, au moyen des décombres de la partie continentale de l'ancienne ville. Après avoir étudié des échantillons de sédimentssédiments prélevés par carottagecarottage sur le site, une équipe de géographes de l'université Aix-Marseille-CEREGE-CNRS a pu démontrer que leur accumulation naturelle dans la rade a permis de réaliser la digue.

Le siège de Tyr.

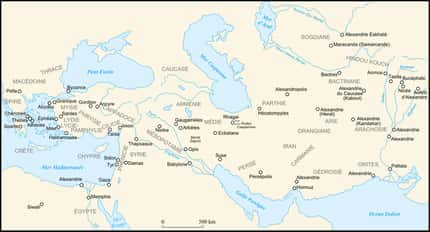

Illustration tirée du livre de Pierre BRIANT, De la Grèce à l'Orient, Alexandre le Grand, Éditions Gallimard Découvertes, Paris 1988, numéro 27.

Comme en beaucoup d'endroits dans cette partie du monde, la côte est bordée par des grèsgrès quaternairesquaternaires disposés parallèlement, autrefois à sec. Puis après la montée des eaux survenue à la fin de la dernière glaciationglaciation (-18000 à -8000), une île de 6 kilomètres de long s'est formée et est demeurée, le niveau restant assez stable depuis 8000 ans. Ces variations ont été déterminées par la découverte d'un port situé à 3 mètres sous le niveau actuel de la mer, ainsi que de nombreux vestiges d'occupation humaine remontant à l'âge du bronze.

L'accumulation des sédiments, qui ont toujours tendance à se déposer aux mêmes endroits, a ensuite fait reculer la mer, rapprochant les côtes. Par érosion, l'île de Tyr s'est réduite à un kilomètre de long, et l'abri ainsi formé entre elle et la côte qui s'était sensiblement rapprochée a provoqué l'apparition d'une langue de terre, transformant Tyr en presqu'île.

Christophe Morhange, géomorphologue à l'université Aix-Marseille, explique que nous nous trouvons en présence d'un tombolotombolo, soit un dépôt de sablesable accumulé naturellement grâce à l'interaction des vaguesvagues avec l'île. Celle-ci, protégeant du courant et des vagues la zone maritime située entre elle-même et le continent, permet au sable de s'y déposer et de s'y accumuler.

Ainsi donc, l'armée d'Alexandre le Grand n'a fait que donner un coup de pouce à la nature en construisant cette voie sur la mer, ou plutôt sur un long banc de sable immergé à deux ou trois mètres de profondeur. Une voie qui, selon Christophe Morhange, se serait tout de même construite toute seule deux mille ans plus tard.