Légionellose : Epidémiologie, transmission

La légionellose doit son nom à une épidémie survenue en 1976 chez 200 participants du 58è congrès de la Légion Américaine à Philadelphie, dont 30 sont décédés: la bactérie Legionella pneumophilaLegionella pneumophila, qui affectionne particulièrement les eaux tièdes (de 30 à 60°), s'était propagée par le système de climatisation de leur hôtel. L'émergenceémergence récente de cette maladie s'explique par son affinité pour les systèmes modernes d'alimentation en eau comme les tours de refroidissement, les climatiseurs, les bains à jet, les bains à remous (jacuzzijacuzzi), les canalisationscanalisations d'eau chaudes , etc....

Epidémiologie :

Depuis 1976, de nombreuses épidémies de légionellose ont été décrites en Amérique du Nord et en Europe : on estime d'ailleurs que 8000 à 18000 personnes meurent de légionellose chaque année aux Etats-Unis. En France, un peu plus de 1000 cas par an sont recensés depuis deux ans. L'amélioration de la surveillance permet désormais de détecter plus efficacement les foyers d'apparition de cas groupés et depuis 1998, huit épidémies ayant pour origine des tours aéro-réfrigérantes (Tar) ont été identifiées. L'épidémie intervenue dans le courant de l'hiverhiver 2003 dans le Pas-de-Calais est la plus importante observée jusqu'alors tant en nombre de cas (près de 90 cas constatés et 17 morts) que pour l'étendue du territoire concerné : des personnes ont été contaminées à une dizaine de kilomètres du foyer identifié de propagation, une "Tar" située dans la ville de Harnes. Cette épidémie a mis particulièrement en lumièrelumière les difficultés de maîtrise des foyers de prolifération de Legionella pneumophila puisque, pour la première fois, deux arrêts de la source industrielle pour décontamination totale ont été nécessaires à un mois d'intervalle pour parvenir à stopper l'épidémie.

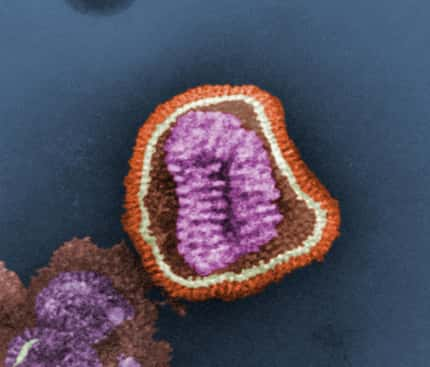

legionella pneumophilia © Dennis Kunkel Microscopy Inc

La bactérie :

Le genre Legionella comprend une cinquantaine d'espècesespèces, elles mêmes recouvrant plusieurs dizaines de sérogroupes. Cependant, plus de 90 % des cas cliniques sont dus à la seule Legionella pneumophila et plus de 84 % des cas sont même occasionnés par des isolats du sérogroupe 1.

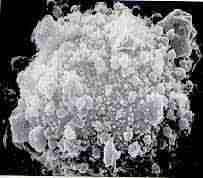

Les Legionella font partie de la flore aquatique et sont trouvées dans de nombreuses sources d'eaux douces chaudes. La présence de dépôts organiques et d'autres micro-organismes, ainsi que de ferfer, zinczinc et aluminiumaluminium dans les installations favorisent leur croissance. Elles sont résistantes à la chaleurchaleur et peuvent de ce fait être retrouvées au fond de cuves d'eau chaude. Ce sont des bactéries intracellulaires mais qui peuvent survivre à l'extérieur des cellules. En milieu hydrique, elles se multiplient au sein des amibes présentes, puis, lorsque ces dernières meurent, elles se répandent dans l'eau et elles sont alors ingérées par un nouvel hôte (une cellule) qui va permettre de nouveaux cycles de multiplication

Transmission :

Si certains doutes subsistent sur les différentes voies de dissémination des Legionella depuis leurs sources hydriques vers l'homme, l'hypothèse qui prévaut est celle d'une propagation par le biais d'aérosolsaérosols émis par les Tar. Les huit épidémies décrites ayant pour origine des Tar ne représentent pour autant que la moitié du total des cas identifiés mais une étude récente suggère toutefois que les vaporisationsvaporisations issues des Tar industrielles pourraient également être à la source des cas sporadiques. En milieu hospitalier, la contaminationcontamination semble provenir majoritairement de l'alimentation en eau, plus que des systèmes d'aérations, et le renforcement des contrôles de la contamination et de la prolifération a permis une diminution notable du nombre de cas qui y sont observés. Chez l'homme, après inhalationinhalation des aérosols, les bactéries présentes sont absorbées au niveau des alvéoles pulmonairesalvéoles pulmonaires puis elles envahissent les macrophagesmacrophages, cellules du système immunitairesystème immunitaire, qu'elles finissent par détruire. Il n'existe à ce jour pas de cas de contamination inter-humaine de légionellose reporté.

Symptômes et traitement :

Après une incubation de 2 à 10 jours après contamination, la légionellose se manifeste par des infections pulmonaires aiguës de type pneumopathiespneumopathies. Les premiers symptômessymptômes ressemblent à une grippegrippe (fièvrefièvre, toux sèche) suivis par une augmentation de la fièvre qui peut atteindre 39.5 °C. Le malade ressent alors des sensations de malaise, ainsi que des douleursdouleurs abdominales (nausées, vomissements, diarrhéesdiarrhées), accompagnées de troubles psychiques (confusion, désorientation, hallucinationshallucinations pouvant aller jusqu'au delirium et au comacoma). La maladie peut évoluer avec deux types de complications: une insuffisance respiratoireinsuffisance respiratoire irréversible et une insuffisance rénaleinsuffisance rénale aiguë, qui sont alors souvent fatales. Les Legionella prolifèrent toutefois essentiellement chez les individus les plus fragiles tels que les personnes immunodéprimées ou les personnes fragilisées (opérés, personnes âgées, nourrissons). La bactérie, naturellement résistante aux pénicillinespénicillines habituellement utilisées dans le traitement des pneumopathies, peut être efficacement combattue par d'autres antibiotiquesantibiotiques, s'ils sont prescrits à temps, comme l'erythromycine, la rifampicine et la ciprofloxacine.