au sommaire

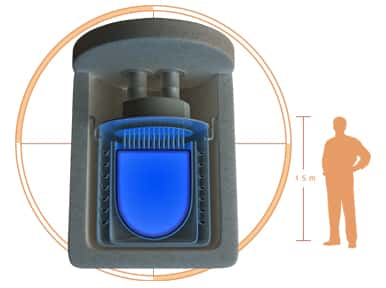

Un risque radioactif menace la population japonaise, depuis l'arrivée du tsunami au niveau de certaines centrales nucléaires. © Domaine public

- Pour en savoir plus, voir notre dossier sur la radioactivité

Après le puissant séismeséisme de magnitudemagnitude 8,9, puis l'arrivée du tsunami sur les côtes nord-est de l'archipelarchipel, le Japon vit maintenant dans l'angoisse de la menace nucléaire. La centrale de Fukushima Daiichi a en effet été touchée par les vaguesvagues géantes. Depuis vendredi, les systèmes de refroidissement sont en panne et la température dans les bâtiments ne cesse de monter. Malgré les efforts déployés par le personnel des centrales, des explosions ont d'ailleurs déjà eu lieu, laissant présager le pire... Quelles conséquences sanitaires sont à prévoir, et comment peut-on s'en protéger ?

La radioactivitéradioactivité est un phénomène au cours duquel les noyaux de certains atomesatomes instables se désintègrent. Si ces atomes existent naturellement en faible quantité dans la nature (notamment le carbonecarbone 14 qui est utilisé pour dater des échantillons), l'Homme utilise des isotopesisotopes radioactifs de l'uraniumuranium pour produire de l'énergieénergie nucléaire dans les centrales. Ce phénomène donne naissance à de dangereux rayonnements ionisants (α, β, γ), responsables des risques nucléaires.

L'organisme n'est pas suffisamment préparé aux rayonnements

Car les rayonnements provoquent des modifications de moléculesmolécules biologiques comme l'ADN ou les protéines. Malgré les systèmes de réparation de l'ADN conçus pour protéger l'organisme de ce genre d'exposition naturelle (rayonnements cosmiques et telluriques), une exposition trop importante peut mener à l'accumulation de dangereuses mutations ou à l'apoptose des cellules qui ne parviennent plus à se réparer.

Un des grands risques auquel la population est exposée en ce moment au Japon est la contamination, c'est-à-dire une exposition interne. Cela se produit lorsque des particules radioactives transportées par les nuagesnuages radioactifs (à l'image du nuage de Tchernobyl) sont respirées ou sont ingérées après s'être déposées sur les aliments (légumes, fruits). Les atomes radioactifs homologues à ceux qui constituent l'organisme peuvent donc se fixer dans les tissus.

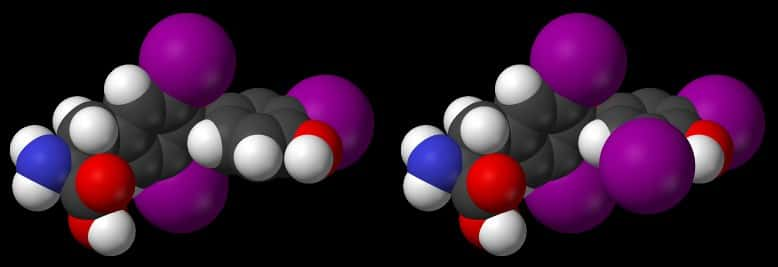

Les hormones thyroïdiennes (triiodothyronine et tétra-iodothyronine) contiennent respectivement trois et quatre atomes d'iode (en violet). © Domaine public

De l'iode stable pour contrer l'iode radioactif

C'est le cas de l'iodeiode radioactif (isotope 131), qui fait déjà partie des composants diffusés autour de la centrale japonaise dans l'atmosphèreatmosphère après les petites purges effectuées pour réduire la pressionpression dans les enceintes des réacteurs. L'iode se fixe et se concentre principalement dans la thyroïde, car elle en a besoin pour fonctionner. En effet, les hormoneshormones produites par cette glandeglande (la triiodothyronine et la tétra-iodothyroninetétra-iodothyronine) contiennent respectivement trois et quatre atomes d'iode dans leur structure moléculaire. La thyroïde peut alors subir les conséquences des radiations (cancer de la thyroïdecancer de la thyroïde), et ce très fortement au cours de la première semaine de contamination. L'iode 131, qui possède une demi-viedemi-vie d'environ huit jours, duréedurée au cours de laquelle la moitié des noyaux se désintègrent, devient de moins en moins agressif.

C'est pourquoi il est recommandé aux personnes situées dans les régions à risque de prendre des comprimés à l'iode stable (non radioactif) en préventionprévention. Il agit comme un compétiteur : si de l'iode est déjà présent en grande quantité dans la thyroïde, l'iode radioactif ne peut plus s'y fixer et sera éliminé de l'organisme par les voies naturelles. Par contre, si l'isotope radioactif s'est déjà fixé, le comprimé ne peut pas le déloger et n'est donc pas ou peu efficace.

Un deuxième risque radioactif existe pour ceux qui travaillent au sein des centrales nucléaires : c'est l'irradiationirradiation, où les rayons émis par les sources nucléaires atteignent l'organisme à distance. Dans les cas les plus faibles, les symptômessymptômes ne sont pas forcément visibles, mais on suspecte néanmoins une augmentation des cancers et l'apparition de maladies héréditairesmaladies héréditaires liées aux mutations de l'ADN non réparées.

Dans le pire des cas, on parle de syndromesyndrome d'irradiation aiguë, où les organes internes sont touchés (poumonspoumons, système nerveux, moelle osseusemoelle osseuse, système gastrogastro-intestinal...) ce qui conduit à la mort rapide des victimes. Selon certaines sources, du personnel aurait déjà été irradié.