au sommaire

- À lire aussi

Développements récents de la RMN en France

La France a toujours été un berceau du développement de la RMN, avec de grands noms comme Goldman ou Abragam. C'est encore le cas, comme le montrent ces quelques exemples de recherche récents.

Nous ne donnons ici que quelques exemples sélectionnés parmi l'impressionnante production française en RMN, dans des groupes impliqués dans le projet TGIR-CNRS de RMN à très haut champ, mais de nombreux autres groupes de recherche en RMN sont actifs en France, et au moins aussi productifs [1].

Les chercheurs du CRMN (Lyon), où l'on trouve le seul spectromètre à 1 GHz au monde, en collaboration avec des scientifiques du MIT et de CPE Lyon, ont récemment réussi à observer des intermédiaires réactionnels dans des réactions de métathèse à la surface de catalyseurs supportés [2], démontrant ainsi un mécanisme à cette réaction de grande importance pour l'industrie. Ils ont aussi apporté la preuve que des atomes de tungstène isolés sur une surface pouvaient cliver le diazote [3]. Dans un autre domaine, en collaboration avec l'IBCP-Lyon, ils ont montré pour la première fois que la RMN pouvait être utilisée pour sonder en détail les interactions eau-protéinesprotéines en utilisant des échantillons microcristallins (ces interactions sont vitales pour la stabilisation et le repliement des protéines) [4]. Encore dans un autre domaine, le groupe de Lyon a montré comment le ver Caenorhabditis elegansCaenorhabditis elegans pouvait être utilisé comme modèle pour des études de génétiquegénétique fonctionnelle par RMN [5].

![Verres, nouveaux matériaux et nanosciences [d] : Les noyaux quadripolaires ont toujours été au cœur des préoccupations des spectroscopistes RMN. Dans les années 1990, les études RMN sur l’oxygène et l’aluminium ont changé notre perception de la structure et de la dynamique des matériaux vitreux. En 2006, Grey et ses collègues utilisent la RMN pour améliorer les capacités de charge de batteries à base d’oxyde de nickel, de manganèse et de lithium. © <em>L'Actualité chimique</em> Verres, nouveaux matériaux et nanosciences [d] : Les noyaux quadripolaires ont toujours été au cœur des préoccupations des spectroscopistes RMN. Dans les années 1990, les études RMN sur l’oxygène et l’aluminium ont changé notre perception de la structure et de la dynamique des matériaux vitreux. En 2006, Grey et ses collègues utilisent la RMN pour améliorer les capacités de charge de batteries à base d’oxyde de nickel, de manganèse et de lithium. © <em>L'Actualité chimique</em>](https://cdn.futura-sciences.com/cdn-cgi/image/width=1024,quality=60,format=auto/sources/images/dossier/1860/07.jpg)

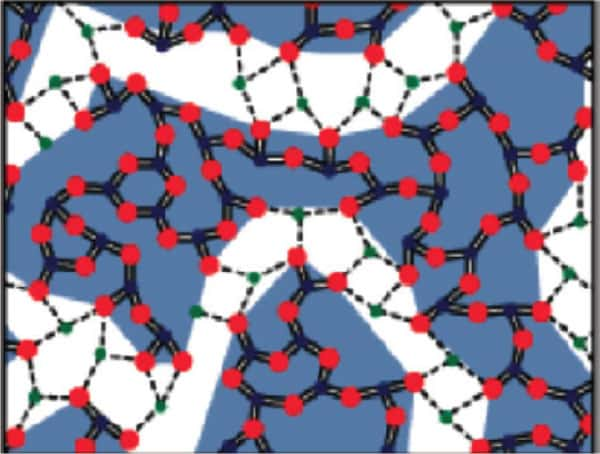

Verres, nouveaux matériaux et nanosciences [d] : Les noyaux quadripolaires ont toujours été au cœur des préoccupations des spectroscopistes RMN. Dans les années 1990, les études RMN sur l’oxygène et l’aluminium ont changé notre perception de la structure et de la dynamique des matériaux vitreux. En 2006, Grey et ses collègues utilisent la RMN pour améliorer les capacités de charge de batteries à base d’oxyde de nickel, de manganèse et de lithium. © L'Actualité chimique

Des chercheurs de l'IBS Grenoble ont montré l'existence d'une corrélation entre les mouvements lents le long du squelette d'une protéine, qui forment un réseau de mouvements, ce qui a permis d'observer l'existence d'ondes stationnaires sur les feuillets bêtabêta d'une protéine modèle [6]. Ces mouvements lents sont liés aux procédés de transductiontransduction du signal et de régulation allostériquerégulation allostérique. Ce groupe contribue au développement de la RMN moderne par la découverte de nouvelles méthodes combinant spectroscopie, biologie computationnelle et marquage isotopique pour étudier entre autres des systèmes moléculaires de grande taille, des moléculesmolécules à courte duréedurée de vie, ainsi que des protéines déstructurées. Un effort particulier est dévolu au développement de méthodes de RMN multidimensionnelle rapide afin d'étudier des intermédiaires dans le repliement des protéines ou d'autres procédés moléculaires hors équilibre [7]. Leurs recherches ont des impacts sur la compréhension que l'on a de la réplicationréplication virale, en particulier pour le virus de l'immunodéficienceimmunodéficience humaine (VIHVIH) ou de l'hépatite Chépatite C (HCV).

La RMN permet aussi de sonder des protéines naturellement non repliées, comme le font les chercheurs de Gif-sur-Yvette, qui développent de nouvelles méthodes pour sonder la dynamique en solution de ces protéines et leurs interactions avec leurs partenaires biologiques [8]. Ceci permet de tester l'efficacité et le mécanisme d'action de nouveaux traitements, contre des virus par exemple.

À Bordeaux, en collaboration avec des équipes de l'UCSD et du Burnham Institute de San Diego, des scientifiques ont réussi à réincorporer la protéine membranaire PF1 dans des biomembranes orientées par des champs magnétiques (bicelles biphényles : les bicelles sont des micelles planes avec deux parties hydrophileshydrophiles). Ils ont déterminé la topologie de l'hélice de la protéine traversant la membrane en utilisant la RMN du protonproton et de l'azoteazote à l'état solideétat solide. Dans d'autres travaux, en collaboration avec le CancerCancer Research UK à Londres, ils ont utilisé la RMN du deutérium à l'état solide sur des cellules vivantes pour mesurer la fluidité de l'enveloppe nucléaire qui est impliquée dans la fusionfusion des gamètesgamètes mâles et femelles lors de la reproduction [9].

Comme mentionné plus haut, les applicationsapplications de la RMN ne sont pas limitées à la biologie. À Orléans, des chercheurs ont développé un système unique de chauffage par laserlaser qui permet d'étudier par RMN la structure et la dynamique de matériaux à l'état fondu, à des températures pouvant atteindre 2.000 °C. Les plus récents développements ont même conduit à la mesure de constantes d'autodiffusion dans ces conditions extrêmes. Ils ont aussi mis au point de nouvelles méthodes pour caractériser l'ordre à moyenne échelle de matériaux vitreux, ce qui a conduit à la découverte surprenante de structures locales. Ils ont participé à la caractérisation de nouveaux matériaux hybrideshybrides avec des propriétés spécifiques et des applications aux nanomatériaux, aux matériaux biocompatibles ou au transport de médicaments [10].

Des chercheurs à Lille ont contribué à de nombreuses avancées dans le domaine des noyaux quadripolaires, à la fois pour leur caractérisation directe ainsi que pour l'analyse de connectivités spatiales et à travers les liaisons à d'autres noyaux. Ces méthodes sont maintenant fréquemment appliquées pour le développement de caractérisation de verresverres inorganiques par RMN à haut champ de l'oxygèneoxygène 17 (sceaux pour pile à combustiblepile à combustible à oxyde solide, couches phosphatées antioxydantes) [11]. Le groupe de RMN biologique à Lille a étudié en détail la protéine neuronale Tau, dont les agglomérats sont caractéristiques de la maladie d'Alzheimermaladie d'Alzheimer [12].

![Chimie et catalyse [e]. Le premier spectre de catalyseur est enregistré dans les années 1970, à l’époque où la RMN révolutionne le quotidien des chimistes organiciens. En 2005, Richard R. Schrock, Robert H. Grubbs et Yves Chauvin ont obtenu le prix Nobel de chimie pour la métathèse des oléfines, une réaction aujourd’hui au cœur de l’industrie chimique. La même année, Schrock utilise la RMN pour valider le mécanisme de la réaction de métathèse par un catalyseur supporté sur une surface. © <em>Journal of the American Chemical Society</em>, 2010 Chimie et catalyse [e]. Le premier spectre de catalyseur est enregistré dans les années 1970, à l’époque où la RMN révolutionne le quotidien des chimistes organiciens. En 2005, Richard R. Schrock, Robert H. Grubbs et Yves Chauvin ont obtenu le prix Nobel de chimie pour la métathèse des oléfines, une réaction aujourd’hui au cœur de l’industrie chimique. La même année, Schrock utilise la RMN pour valider le mécanisme de la réaction de métathèse par un catalyseur supporté sur une surface. © <em>Journal of the American Chemical Society</em>, 2010](https://cdn.futura-sciences.com/cdn-cgi/image/width=1024,quality=60,format=auto/sources/images/dossier/1860/06.jpg)

Chimie et catalyse [e]. Le premier spectre de catalyseur est enregistré dans les années 1970, à l’époque où la RMN révolutionne le quotidien des chimistes organiciens. En 2005, Richard R. Schrock, Robert H. Grubbs et Yves Chauvin ont obtenu le prix Nobel de chimie pour la métathèse des oléfines, une réaction aujourd’hui au cœur de l’industrie chimique. La même année, Schrock utilise la RMN pour valider le mécanisme de la réaction de métathèse par un catalyseur supporté sur une surface. © Journal of the American Chemical Society, 2010

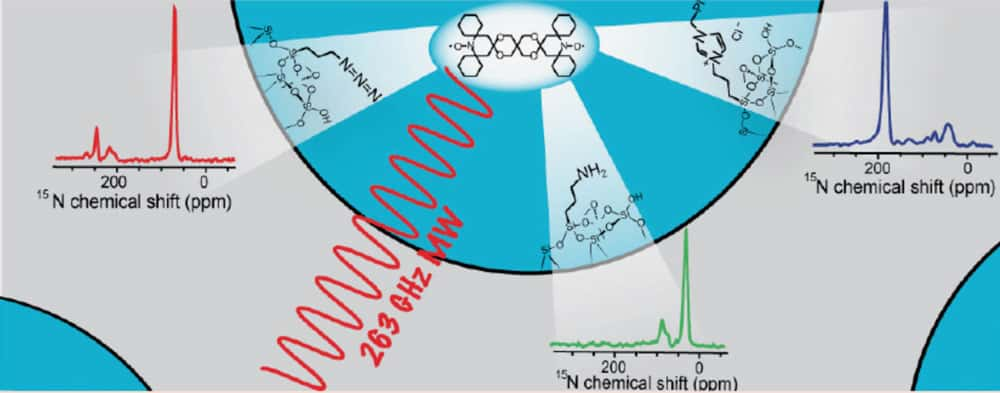

L'un des développements les plus récents et prometteurs en RMN est l'utilisation de la polarisation nucléaire dynamique (PND) en RMN à haut champ. Cette méthode, dont l'équipe d'Abragam à Saclay compte parmi les pionniers, permet d'augmenter la sensibilité du signal RMN en tirant parti du fait que les électronsélectrons, comme les noyaux, possèdent un spinspin. Seulement, les propriétés physiquesphysiques de l'électron font que la séparationséparation de ses niveaux Zeeman (à laquelle le signal est proportionnel) est beaucoup plus grande que pour les noyaux (dans le domaine des micro-ondes). C'est pour cela que la « RMN de l'électron » (RPE) ne souffre pas du manque de sensibilité intrinsèque à la RMN. La PND consiste en un transfert d'aimantationaimantation d'électrons contenus dans l'échantillon (on introduit souvent des radicaux stables) vers les noyaux induits par irradiationirradiation micro-onde à basse température.

Cette technique, qui a le potentiel d'augmenter le signal RMN d'un facteur 700, est le fruit de nombreuses années de développement : source de micro-ondes, sondes RMN basse température, radicaux (source d'électrons) stables. Elle est appliquée depuis les années 1990 pour sonder des échantillons biologiques. En 2010, le groupe de Lyon a introduit ce concept pour étudier la surface des matériaux -- ce qui est très utile dans le cas de catalyseurscatalyseurs supportés sur des surfaces d'oxydes par exemple. Les premiers résultats sont extrêmement prometteurs et ont permis de caractériser en l'espace d'une dizaine d'heures des matériaux qui auraient nécessité plus d'une année d'acquisition continue pour arriver aux mêmes résultats.