au sommaire

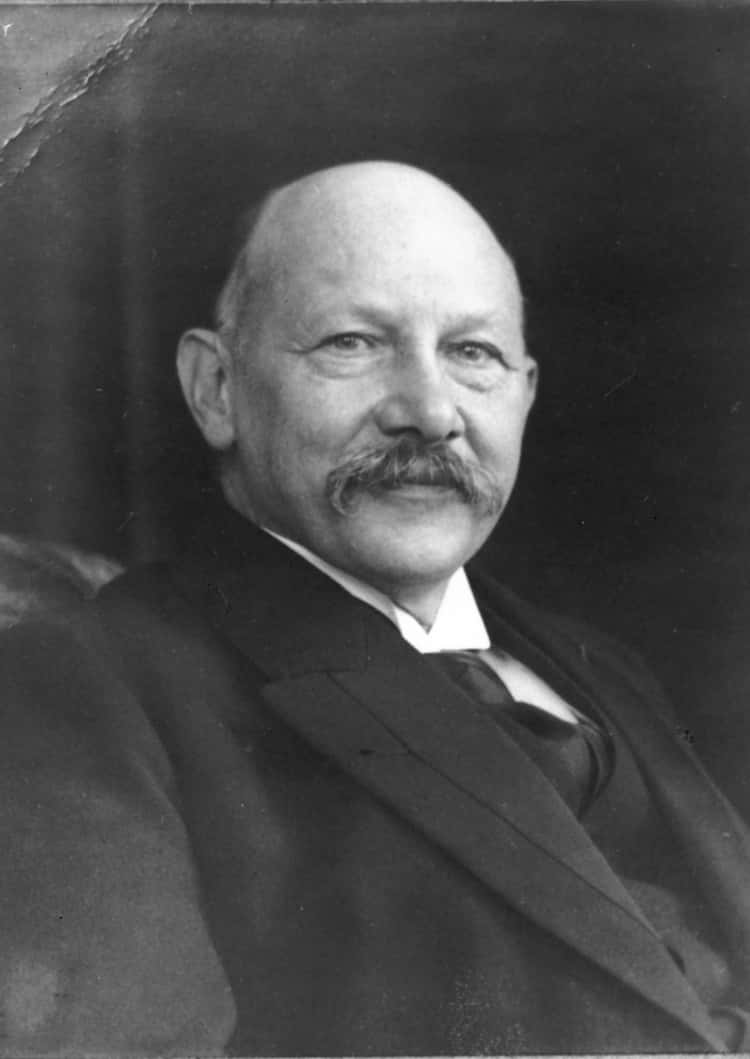

Le découvreur de la supraconductivité, le prix Nobel de physique Heike Kamerlingh Onnes. © Museum Boerhaave

Il y a presque un siècle, le Hollandais Heike Kamerlingh Onnes, grand spécialiste de la cryogénie, produisait de l'hélium liquide pour la première fois. L'expérience acquise pour réaliser cette découverte lui sera profitable car quelques années plus tard, en 1911 plus précisément, il se lança dans l'investigation des propriétés électriques de métauxmétaux monoatomiques à très basses températures, comme le mercure, l'étain et plombplomb.

Or, la théorie cinétique des gazgaz de Boltzmann et celle des électronsélectrons de Hendrik Lorentz, basée sur elle, aboutissent à une prédiction curieuse. En effet, le célèbre Lord KelvinKelvin en déduisit qu'au sein d'un conducteur, les électrons devraient être à l'arrêt complet au zéro absoluzéro absolu. Si tel était le cas, cela signifierait que la résistivitérésistivité électrique devrait tendre vers l'infini au fur et à mesure que l'on s'approche de la température de 0 kelvin (K).

Onnes et d'autres physiciensphysiciens n'y croient pas et pensent même plutôt le contraire. La résistivité doit décroître progressivement jusqu'à zéro. Augustus Matthiessen avait en effet montré dans les années 1860 que la résistivité augmente généralement avec la température dans les métaux.

« Door meten, tot weten »… Par l’expérience, la connaissance !

C'est la devise que Kamerlingh Onnes va mettre en pratique le 8 avril 1911 lorsqu'il mesure avec son assistant Gilles Holst la résistance électriquerésistance électrique du mercure refroidi par de l'hélium liquide. Ce jour-là, ils découvrent la supraconductivitésupraconductivité en observant qu'à 4,2 kelvins la résistivité du mercure est nulle.

Le phénomène va passionner des générations entières de chercheurs et des théoriciens de premier calibre s'attaqueront à sa compréhension comme Lev Landau et Pierre Gilles de Gennes. Ce n'est que grâce à la mécanique quantiquemécanique quantique, avec la fameuse théorie BCS, que l'on comprendra enfin les événements se déroulant dans les supraconducteurssupraconducteurs dits conventionnels.

La supraconductivité sort du laboratoire

Devant les propriétés remarquables des supraconducteurs (permettre de transporter de l'énergieénergie électrique sans perte ou de générer de puissants champs magnétiqueschamps magnétiques par exemple), on se mit à rêver d'une technologie nouvelle, utilisable dans la vie de tous les jours.

Il faudrait pour cela que la supraconductivité puisse être obtenue non pas avec des matériaux refroidis à quelques kelvins mais à température ambiante ou presque. L'espoir d'obtenir rapidement cette technologie grandit en 1986 avec la découverte des supraconducteurs à hautes températures critiquestempératures critiques par Georg Bednorz et Alex Müller. On cherche alors à comprendre les matériaux, tels les cuprates, dans lesquels une phase supraconductrice apparaît à « seulement » quelques dizaines de kelvins. Récemment, des travaux utilisant théorie des cordes ont peut-être permis d'y voir un peu plus clair.

De nos jours, les supraconducteurs sont présents dans de nombreux domaines. On peut citer l'électronique, l'imagerie médicale, les aimantsaimants du LHC, les SquidsSquids, des capteurscapteurs magnétiques ultrasensibles et l'on spécule même sûr les propriétés supraconductrices du vide ou d'éventuelles cordes cosmiques.

Un nouveau site grand public très complet montre tous les aspects et l'histoire de la supraconductivité depuis sa découverte par Onnes. Embarquez-vous pour un voyage fascinant dans le monde de la supraconductivité !